コラム・記事

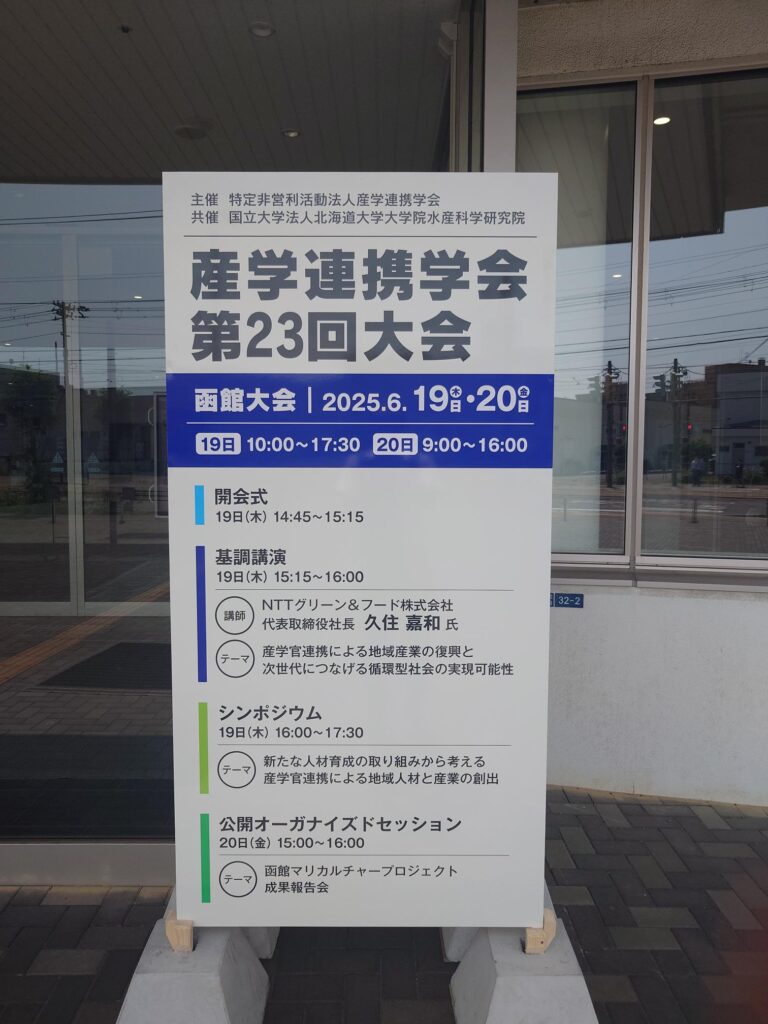

「DeSciの日本における社会実装方法の検討」を産学連携学会函館大会で発表しました。

はじめに

2025年6月20日(金)、産学連携学会函館大会にて、当社専務取締役の須藤 慎が「DeSciの日本における社会実装方法の検討」をテーマに一般発表を行いました。DeSciは海外ではプロジェクトの立ち上げや普及が加速度的に進んでいるものの、日本国内ではまだ事例が無く社会的にも業界的にも知名度が低い状況です。日本においてどのようにDeSciが活用できるか、マクロトレンドを読み解きつつ、広い視点で可能性を探りました。本リリースでは、発表内容および発表者の解説・コメントをコラム形式で公開いたします。

会社・発表者紹介

当社は電気通信大学TLOかつ広域TLOとして、産学連携事業や産業振興事業を推進しています。常勤の役員3名全員がNEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の出身であり、産学連携業界全体の振興にも力を入れていることが特徴です。「データ駆動型産学官連携」「国際共創」「TLOI2.0」の商標を取得しており、産学官連携の推進におけるIT・データの活用やグローバルオープンイノベーションの推進、技術移転モデルの新しい手法について実践と検討を日々進めています。

発表者である専務取締役・須藤 慎の自己紹介です。大学4年生から当社に入社し、NEDOにおける職務経験を挟みながら、21年間産学官連携業務を実施しているほか、自治体の産業振興事業にも数多く携わっています。

発表内容と解説

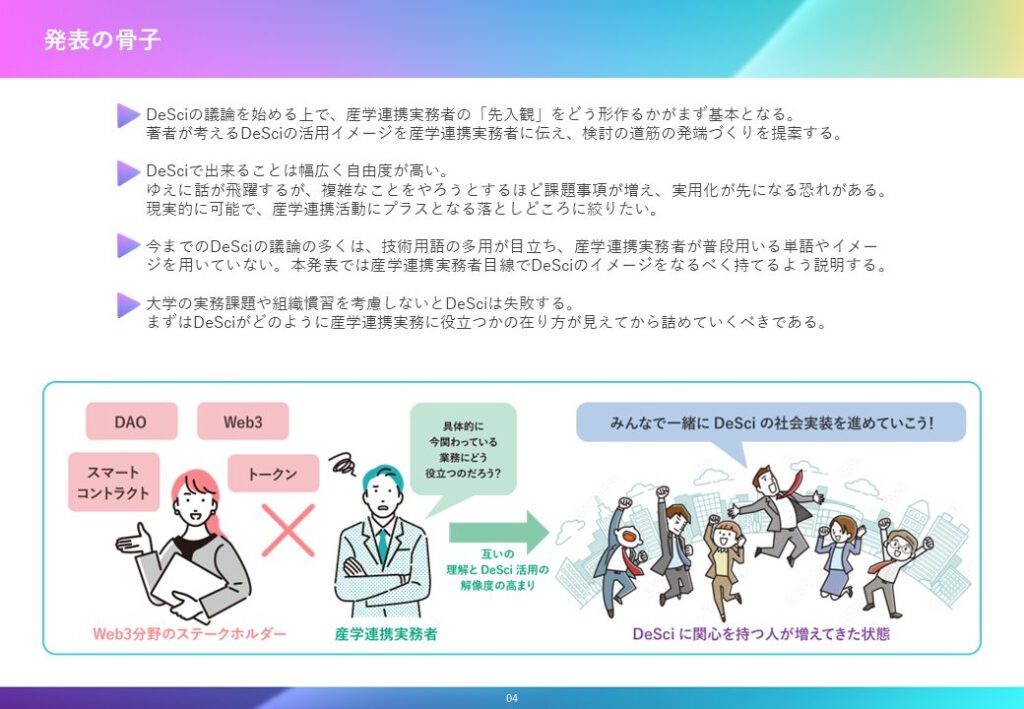

DeSciはWeb3業界において注目を集めているものの国内の産学連携業界ではほぼ知名度が無いキーワードです。Web3業界特有の技術用語を用いて議論がなされることが多く、現場に立つ産学連携実務者にとってどのような活用性があるか、理解を促進することは容易ではありません。また、DeSciは非常に大きな可能性を秘めているものの、法的制度や規制、大学特有の慣習などがDeSciの社会実装において課題となる中で、その情報を抜きにDeSciの在り方を語ったとしても現実味のある社会実装ストーリーとはならず、納得性や着実性に欠け、関係者のコンセンサスが取れず議論や取組が停滞する状況に陥るリスクがあります。そこで本発表では、産学連携実務者にとっての「先入観」をどう形作るかがまず基本となると考え、産学連携実務者の目線に立って、どのような基礎的な理解と期待感を持ち、どのように検討を進めていくかの提案を行うことを骨子としました。DeSciの実現には、Web3分野のステークホルダーと産学連携実務者の相互理解と協調が必須となります。DeSciに関心を持つ人材が増えてきた状況を作りだすことがまず先決と考えています。

そして、本発表は産学連携実務者の目線に合わせることを意識した構成であり、産学連携実務者以外の方には知られていない大学関連実務要素も多分に含まれています。本リリースは分かりやすさを重視してまとめました。読み進めることで、企業や一般の方に大学の実務や現状への関心や理解を少しでも深めていただくことを期待しています。DeSciは基礎的な単語やイメージを理解するまで労力を伴います。一方で基本的なリテラシー・リベラルアーツを抑えて出発点に立ち、筋道のイメージを持つところまでいけば、その後のアイディアづくりや詳細検討はいちいち立ち止まることは発生しづらいと感じています。英語を初めて学ぶケースと、基礎的な単語と文法を学んだ上で英語を学習するケースの違いに似ています。実現には法規制への対応など様々な専門性が必要とされる点はありますが、適切な協力者の協力を得ながら進めていけば良いと考えます。

DeSciの実現を柔軟な思考を持つ学生や若手社会人が主導するケースも十分ありえると考えています。本リリースがそのきっかけに繋がることを期待しています。

DeSciの基本的なイメージについて述べます。DeSciは「分散型科学」を意味し、Web3が持つ分散型の技術を使い、既存の科学領域の課題解決を目指す取組です。共通ビジョンを持ったコミュニティ(DAOと呼ばれます)の中で、共通ビジョンを実現するために、特定の共通ルール(スマートコントラクト)に従い、コミュニティ内の多様なステークホルダーが協力して活動します。トークンを介して活動のインセンティブや価値(設計や法令対応次第では金銭的に両替も可能)が得られます。

DeSciには様々なプロジェクトがありますが、これが基本となります。この時点で既に分かりづらいと思われるかもしれません。ぜひ読み進めていただきながらイメージを膨らませてください。

典型的なDAOのモデルとしては研究系DAOがあります。研究系DAOもルール(スマートコントラクト)次第で運用が変わりますが、一例をイメージとして記載します。研究者が、DAOが目指すビジョン(例えば健康長寿な社会を作りたいなど)に役立つ研究テーマ(例えば老化予防のテーマ)を進めたいと提案します。その応援者や支援者が協力(資金拠出支援等)を行います。トークンもいくつか種類がありますが、代表例である「ガバナンストークン」を持っていると、研究テーマを支援するか否かの判断に関与できます。研究を支援するとガバナンストークンがもらえる(インセンティブとなります)ことがあります。企業は、支援を受けて生み出された研究成果を「セキュリティトークン(後述で説明します)」を介して利用することも可能です。その利用権もインセンティブとみなされます。

すなわち、DAOへの関与によりガバナンストークンの受け渡しが発生しますが、ガバナンストークンが金銭的に両替可能で価格が上下するのであれば、価格が上昇したり保有量が増えれば利益になります。ただし法的な規制や制限がありその実現は容易ではないのが日本の現状です。

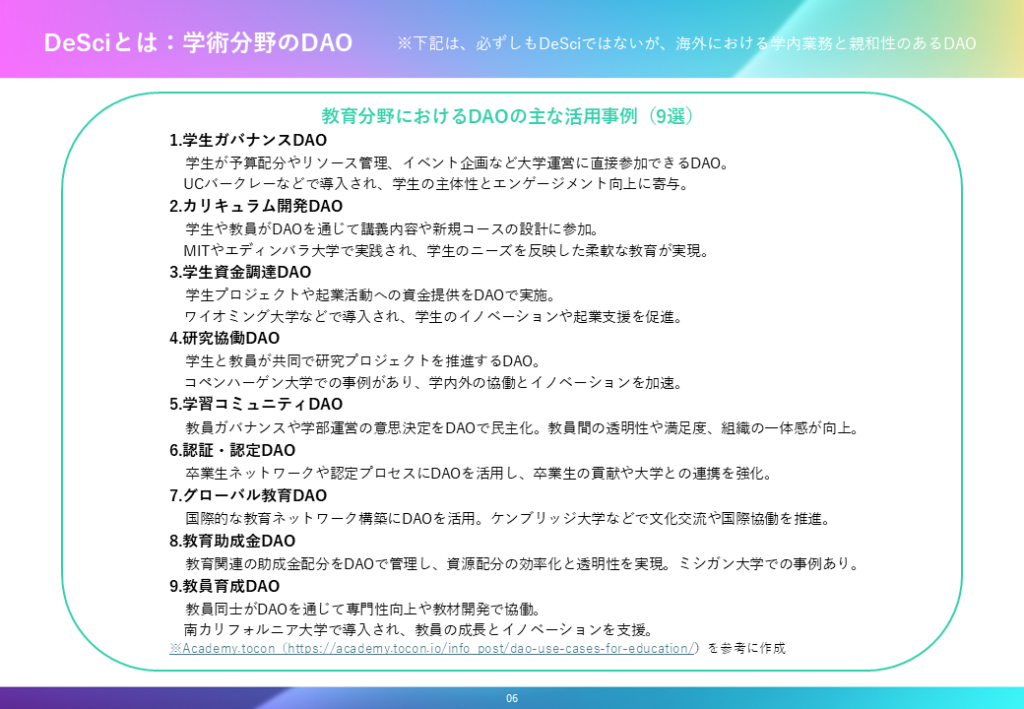

研究系DAOについて説明したことで、イメージが少し湧いてくるかもしれません。一方で誤解を与えてはいけないことは、DeSciには様々なDAOがあり、Desciとは必ずしも定義されないが学内業務と親和性のあるDAO(例えば教育系)も世界では様々な取組があるということです。発想を狭める必要が無いことも持つべき先入観の一つです。

教育分野におけるDAOの主な活用事例として、学生ガバナンスDAO、カリキュラム開発DAO、学生資金調達DAO、研究協働DAO、学習コミュニティDAO、認証・認定DAO、グローバル教育DAO、教育助成金DAO、教員育成DAOなど9種類が挙げられます。詳細は下記をご参考ください。

【出典】academy.tocon.io

他、DeSciに関するDAOの事例として「Research Hub」があります。論文の査読者に対し、査読作業に対する報酬をトークンにより提供するDAOです。これは査読作業という価値がある仕事をボランティアで行うことが横行していることが大きな矛盾としてあるため、その解決を図るという意図です。これは日本の学会でも同様です。そのため「日本におけるDeSciの社会実装」という枠組みにおいて、日本の研究者がResearch HubのようなDAOを介して査読作業の報酬を得られるようにするということも、一つの方法として考えられます。海外のDeSciに関心を持たれた方はまずResearch Hubを調べていただくと、DeSciの意義の一端を垣間見ることができるでしょう。

【参考】Research Hub

【参考】コインテレグラフジャパン

DeSciへの理解とイメージの解像度を高めるにあたり、「DAO」、「トークン」、「スマートコントラクト」について解説します。

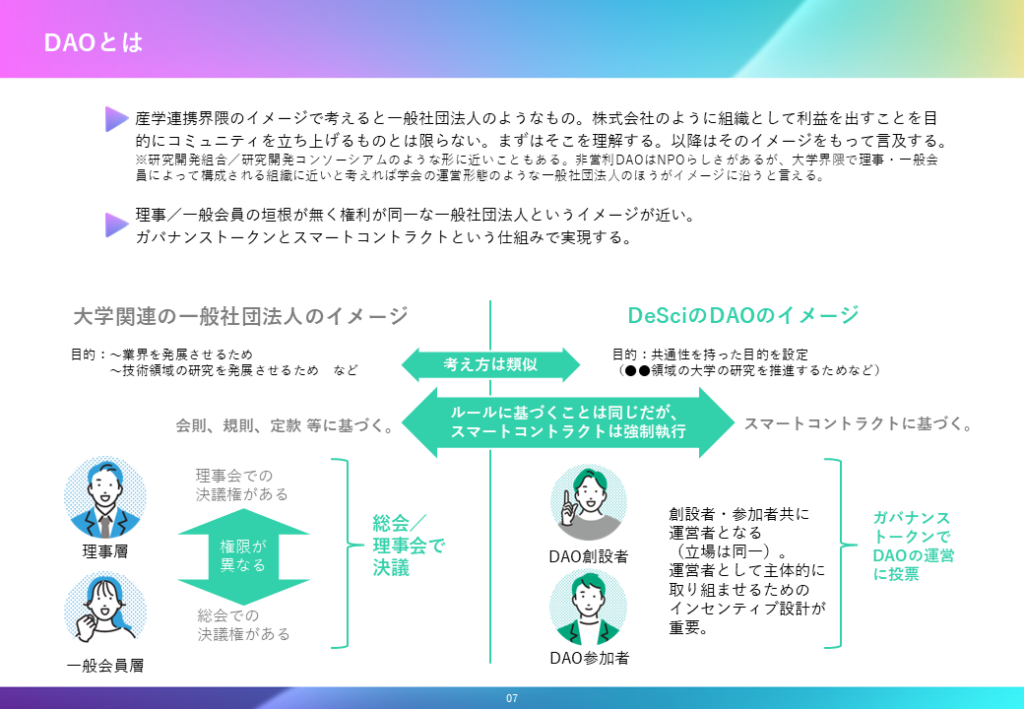

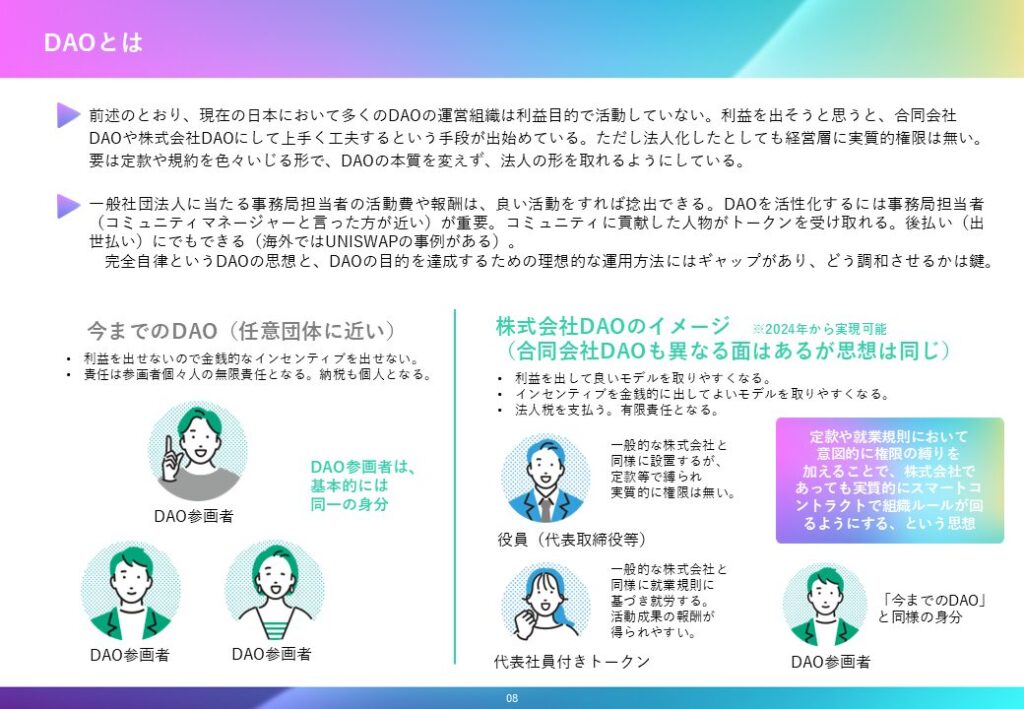

まずDAOは、一口で言えばコミュニティですが、産学連携界隈に携わる方の目線で考えると一般社団法人の形態で捉えるとイメージしやすいです。一般社団法人の中でも、学会のような特定の研究領域の振興、特定の技術領域の普及啓発活動(研究開発コンソーシアムなど)、特定の業界の普及啓発活動などの取組がDeSciのイメージに近いです。DAOは株式会社の基本形態のように、必ずしも組織として利益を出すことを目的にコミュニティを立ち上げるものではなく、その点をまず理解する必要があります。

一般社団法人型の学会とDAOを比較した際の類似点と違いを下記にまとめます。

- 「〇〇の研究領域を発展させるため」等、コミュニティとして目的を設定する点は類似しています。

- コミュニティの運用ルールについて、一般社団法人の場合は会則、規則、定款等に従って規程され、それに従う必要があります。一方でDAOでは設計されたスマートコントラクトに従って執行されます。ルールに基づくことは同一ですが、スマートコントラクトはシステム上で強制執行されるため逸脱した行為が取れません。

- 一般社団法人では、理事層と一般会員層によって権利(決議可能な範囲など)が異なります。一方でDAOでは理事層と一般会員層という垣根は無く、創設者と参加者共に運営者となり、ガバナンストークンでもってDAOの運営に投票するという同一の立場となります。参加者の方に主体的にDAOの振興に関わってもらえるよう、インセンティブ設計が重要となります。

現在の日本において多くのDAOは前述のとおり利益目的で活動していません。一方でそれだけではDAOを立ち上げ、盛り上げようとする人材の活動にインセンティブが発生しづらかったり制限が掛かってしまう点があり、より発展性の幅を持たせられるよう利益を取りやすい仕組みが必要です。

そこで、DAOを株式会社あるいは合同会社の形態にして法人型DAOとして運用することが2024年より法的に可能になりました。DAOと株式会社/合同会社では自律分散的な組織形態であるか否かという点で大きな違いがあります。そこで、法人化したとしても経営層に実質的な権限が無いように定款や規約を定め、DAOの本質を変えない形で会社活動を行うことになります。

法人型DAOにした場合、一般社団法人に当たる事務局担当者は、一般的な株式会社と同様に就業規則に基づき就労します。会社として法人税も支払い、有限責任となります。事務局担当者には代表社員付きトークンが付与され、活動費や報酬は良い活動をすることで捻出できます。DAOを活性化するには事務局担当者がコミュニティマネージャーのような活動を行うことが重要となります。コミュニティに貢献した人物が報酬としてトークンを受け取ることができ、後払い(出世払いの意味に近い)にすることもできます。海外ではそのような事例が既にあります。詳しく知りたい方は下記をご参考ください。

【参考】cryptorank

事務局担当者がコミュニティマネージャーの役割を持ってコミュニティを盛り上げるという思想は、完全自律というDAOの思想とはギャップがありますが、どう調和させるかは現実的に成功させる上での鍵となります。

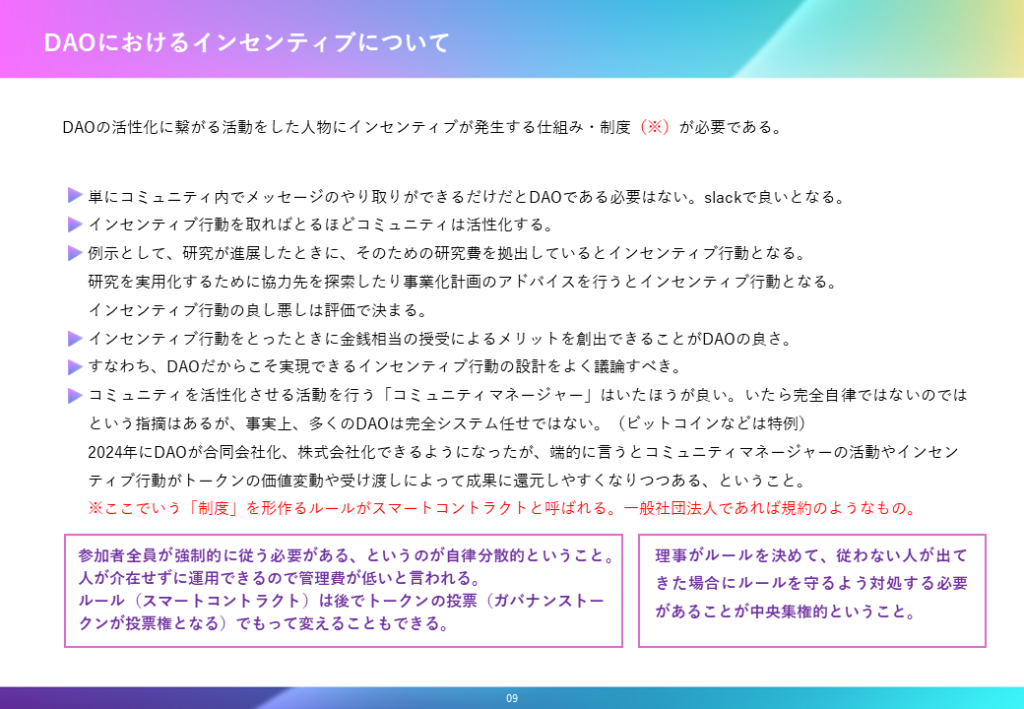

DAOにおいては、DAOのビジョン達成や活性化に繋がる活動をした人物にインセンティブが発生する仕組みや制度が必要です。単にコミュニティ内でメッセージのやり取りができるだけであればDAOである必要はなく、インセンティブ行動を取れば取るほどコミュニティが活性化する仕組みを構築する必要があります。

ここでいうインセンティブ行動として、例えば発表スライド5でイメージとして挙げた研究DAOであれば、DAOのビジョン達成に向けて研究を行っているテーマについて、研究費の拠出という行為はインセンティブ行動となります。研究を実用化するために協力先を探索したり事業化計画のアドバイスを行うこともインセンティブ行動となります。インセンティブ行動の良し悪しは評価で決まります。評価結果は見える化されるため、コミュニティの活性化へ多くの貢献を行ってきた人物の評価はコミュニティ内で周知されることになります。インセンティブ行動の報酬として金銭相当のメリットを創出できることがDAOの良さの一つです。つまり、DAOだからこそ実現できるインセンティブ行動の設計をよく議論すべきです。このようなインセンティブ行動を触発させる上で、コミュニティを活性化させる活動を担う「コミュニティマネージャー」はいたほうが良いという考えです。法人型DAOが設立可能になったことへ期待できる要素となります。

そして、設計に基づき定められたルールがスマートコントラクトです。スマートコントラクトは人の判断に依らずあらかじめ民主的に定められたルールに基づきシステムによって自動的に強制執行されるので、自律分散的です。ルールが守られているか、逸脱していないかの判断や対応、ルールづくりを人が中央集権的に介在すると労力がかかりますが、スマートコントラクトは人が介在せずに運用できるので管理費が低いと言われています。スマートコントラクトは後でトークンの投票(ガバナンストークンが投票権となります)でもって変えることもできます。

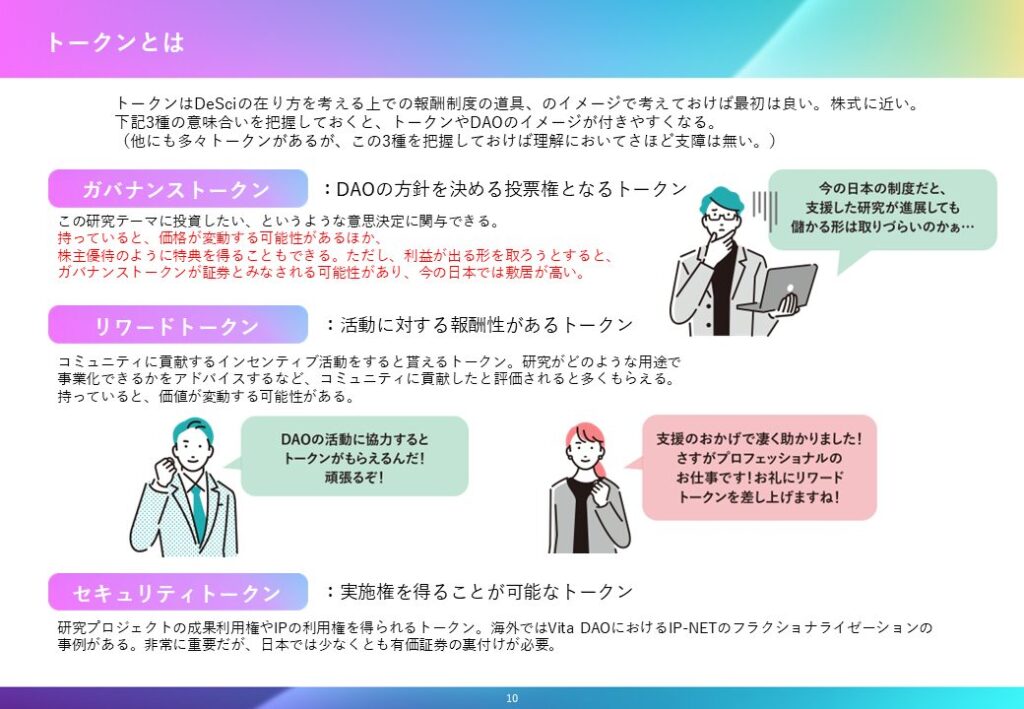

次にトークンについて説明します。「トークンとはなにか」の理解やイメージを持つことも最初のつまづきの関門です。トークンには様々な種類があり、Web3界隈では当たり前のように様々なトークンがキーワードとして使われますが、全て熟知することは大変です。また、DeSciを検討していく上でそこまでの必要性もありません。トークンはDeSciの在り方を考える上での報酬制度の道具、のイメージで考えると最初は良いと考えます。

特に重要な3種のトークンについて概略を説明します。

代表的なトークンはガバナンストークンです。DAOの方針を決める投票権となるトークンです。例えばこの研究テーマに投資したい、というような意思決定に関与できます。持っていることで価格が変動する可能性があるほか、株主優待のように特典を得ることもできます。ただし、利益が出る形を取ろうとするとガバナンストークンが証券とみなされる可能性があるため、今の日本では敷居が高いことが現状であり、大きな制約・考慮事項です。

2つ目に、リワードトークンです。活動に対する報酬性があるトークンです。コミュニティに貢献するインセンティブ行動を行うと貰えるトークンであり、研究がどのような用途で事業化できるかをアドバイスするなど、コミュニティに貢献したと評価されると多くもらえます。持っていると、価値が変動する可能性があります。

3つ目に、セキュリティトークンです。実施権を得ることが可能なトークンです。研究プロジェクトの成果利用権やIPの利用権を得られるトークンです。海外ではDAOにおけるIP-NETのフラクショナライゼーションの事例があります。この事例の仕組みを理解しようとするとかなり長文になるため割愛します。関心がある方は下記をご参照ください。

【参考】VitaDAO

セキュリティトークンは非常に重要ですが、日本では少なくとも有価証券の裏付けが必要であり実現には先が長い話となります。ここでは割愛しますが、セキュリティトークンはDeSciの大きな要となるため、そのようなトークンがあることだけ知っておくと将来像を立てやすくなります。

これら3種のトークンの概念イメージをある程度持っておけば、まずはDeSciを議論することができます。あとは必要に応じて調べながら理解を深めることで問題ありません。一点お伝えしたいことは、トークンについての様々な記述を読んでいくと、違和感を感じることがあります。なぜこの単語を使うのか、こういう文章になっているのか、領域や生い立ちの異なりを背景に自然と感じるもので、混乱の元です。例えるならば「トークン」の話題を「朝食」と置き換えると、海外のある国では「パン」と「スープ」を単語として当たり前のように使い議論しているけれど、日本で考えると「米」と「味噌汁」で置き換えたほうが頭にスッと入ってくるというイメージです。慣れてくれば混乱は減りますが、鵜呑みにしすぎないように読み解く心構えが重要です。

ここまでが前段です。なんとなく分かったような、というイメージを持っていれば問題ありません。ここからのスライドを読み進めていく中で理解が促進されていく面もあります。

「日本におけるDeSciの活用性イメージ」について「研究活動における企業との連携」、「起業活動の促進」「海外企業との連携、海外出願済み特許の有効活用」を活用用途として取り上げ、言及します。

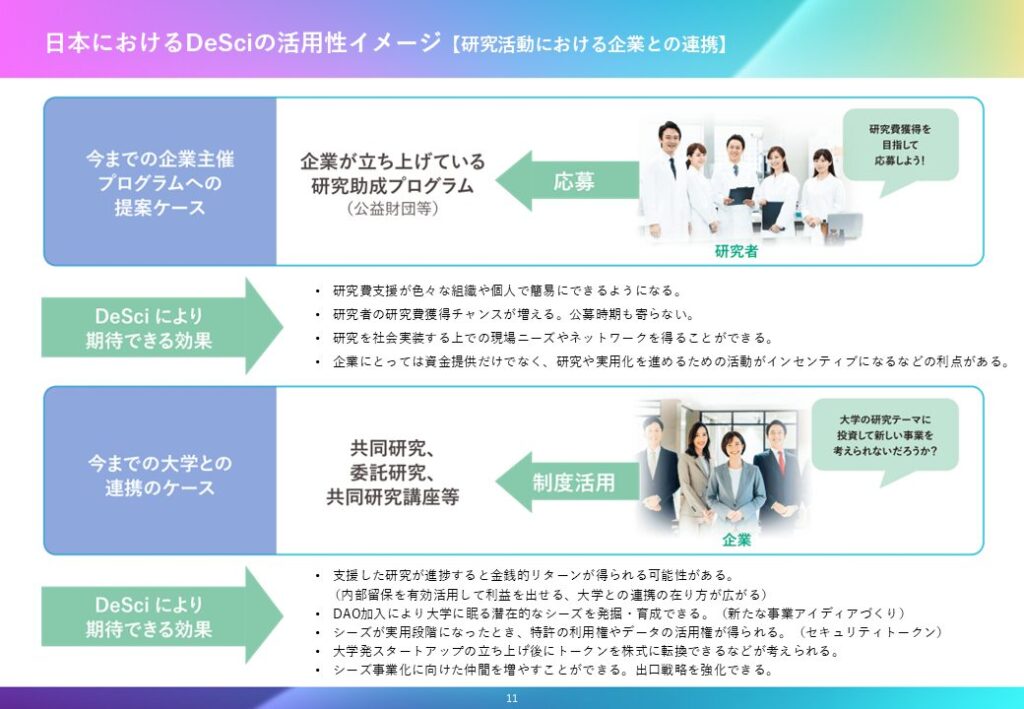

まず1つ目は「研究活動における企業との連携」です。2つの形態を説明します。一つの形態案として、企業が主催する研究助成プログラムに対するDeSciの活用があります。研究助成プログラムは「〇〇財団研究助成」などのキーワードで公募されています。公益財団法人等の組織形態としているケースが多くあります。大学等の研究者は、研究費獲得を目指して応募します。

これに対し、DeSciが普及すると下記のメリットが生まれると期待できます。

- 公益財団のような形態でなくても、研究費支援が色々な組織や個人で簡易にできるようになります。

- 研究系DAOが増えることで大学研究者にとって研究費獲得のチャンスが増えます。提案可能な公募時期も限定的になりません。

- DAOを通じて多くのステークホルダーとかかわりを持つことができるため、研究資金を得るだけでなく、研究を社会実装する上での現場ニーズやネットワークを得ることができます。

- 研究資金支援者側の企業にとっては資金提供だけでなく、研究や実用化を進めるための活動がインセンティブになるなどの利点があります(トークンの取得および価値変動。一例として後々のセキュリティトークンの取得など)。

2つ目は「大学との共同研究、委託研究、共同研究講座等」とは異なる新たな産学連携モデルです。例えば下記のメリットが生まれると期待できます。

支援した研究が進捗すると金銭的リターンが得られる可能性があります。直接自社が実用化するとは限らないテーマでも、内部留保を有効活用して利益を出す仕組みを作るなど、大学との連携の在り方を広げることが考えられます。

- DAO加入により大学に眠る潜在的なシーズを発掘・育成できます。新たな事業アイディアづくりに繋がります。例えばCVCや大企業のオープンイノベーション部門の参画が考えられます。

- シーズが実用段階になったとき、知財の利用権やデータの活用権がセキュリティトークンとして得られる、大学発スタートアップの立ち上げ後にトークンを株式に転換できるなどが考えられます。詳しくは次の発表スライドで述べます。

- シーズ事業化に向けた仲間を増やすことができます。多様な協力者との関係性を作ることで出口戦略を強化できます。

ここから生まれる価値は他にもたくさん考えられます。科研費で不採択となった研究テーマもDeSciでは支援を受け、評価されるかもしれません。全く新規の研究テーマが科研費で採択されることは大変ですが、DeSciではテーマの魅力性で評価されることもありえます。コミュニティ内で研究者同士が繋がり共同研究に繋がることも考えられます。支援を受けて研究を行い作ったデータベースをコミュニティ内で共用利用することもありえます。一過性に留まらない継続的な研究テーマへのファンコミュニティを作ることも十分期待できます。DeSciの実現には試行錯誤が必要ですが、課題点を一つ一つ解決していく面だけではなく、利点を次々と見つけ出していく楽しみな面も出てくるでしょう。

次に「起業活動の促進」が挙げられます。DeSci実現の手段として比較的取り組みやすい領域と考えています。そして多くの課題と構造的な矛盾を抱えている領域です。「起業者」、「大学の起業支援部門」、「民間等のスタートアップ支援者、事業会社」、「大学の卒業生ネットワーク、個人」が主なステークホルダーとなります。

- 現状では、起業前後の準備資金を集める手立てが乏しいことが大きな課題です。大学の立場だと、起業すると公的研究開発補助金(AMED等)を活用しずらくなることも現実的にあるため、研究面も含めて十分な準備が進んでから起業するケースが多いことが現状です。

- 起業準備資金のスポンサードのフィードバックとして起業時あるいは起業後に発行株の一部を渡すスキームはありえます。

- 起業前の段階で、見込み顧客・事業協力先を探す、関係性を作る、ということもしやすくなります。スタートアップスタジオのようなモデルを、信頼感がある関係性の中で生み出すことができます。

- 起業に向けた進展があった時点でトークンの価格が上がるというメカニズムができると、発行株の一部を渡すというスキームを取らないという手もあります。すなわち、株式の希薄化を防止できます。VC等からの株式による資金調達と、DeSciからの資金調達が両立できるという理屈となります。

- 投資あるいは投資型寄付という考え方だけでなく、クラウドファンディングと同様の趣旨で純粋に応援(寄付)することもあります。両立することがベストでしょう。

- 総じていうと、今よりも安心感を持って起業準備を行い、チャレンジしやすくなります。

各ステークホルダーにおけるメリットは以下の通りです。

【起業者】

起業に向けて資金面や体制面で色々なサポートを得ることができ、起業準備をしっかり行うことができます。

【大学の起業支援部門】

大学の起業支援活動においてリターンが得られにくいことが大きな課題となっています。起業の立ち上げを支援した大学発スタートアップから、今までの手法である「大学が保有する知財のライセンス」、「新株予約権」、「大学が出資したファンドからの出資」などと限定的であり、組織や状況によって手法が使えるケース/使えないケースがあることと、リターンが返ってくる不確実性が高い状況が課題です。

また、学生に対する起業支援活動において、学生が大学に所属しているわけではなく、大学生が発明した知財も職務発明とならないこと、アントレプレナーシップ向上やキャリアデザインを主目的としており直接的な起業に繋げることが必ずしも目標ではないことも多く、大学研究者(大学職員)を支援する場合と同様の大学へのリターンの形を取りづらい点が課題です。

いずれのケースも、大学の支援活動によってトークンを得て、起業後の適切なタイミングでトークンを株式に転換することが可能となれば、リターンを取る形が作りやすくなります。これは収益イメージを持つ上で分かりやすいモデル案ですが、アイディアや工夫次第で様々なモデルを生み出せるかもしれません。

また、起業支援活動に企業スポンサーを募るなどの取組が考えられます。企業にとっては、大学生と関わる機会を増やすことや、斬新なビジネスアイディアに触れて新規事業検討に生かすなどの発展性も考えられます。大学の起業支援活動やスポンサー活動を一般に認知してもらうことは大変です。横断的なコミュニティとリターンの仕組みが作れれば活動を促進することが期待できます。

【民間等のスタートアップ支援者、事業会社】

起業支援活動によってリターンが期待できます。立ち上げ前の支援をもとにトークンを得て、起業した後に株式に変えて一緒にビジネスを行うことが考えられます。

【大学の卒業生ネットワーク、個人】

大学への寄付を行う場合、特定の取組テーマに投資型の寄付を行うことが考えられます。DeSciによりリターンを得られることや、使途として自身が支援したいテーマの選定に関われることが大きな特徴です。また、寄付するだけでなく、仲間として一緒に関わり、直に応援することもできる可能性があります。DeSciを寄付の対象として扱うには税制など様々な兼ね合いも出てきますが、寄付者に対してインセンティブを提供し、今まで寄付をしてこなかった大学卒業生からも寄付が集まる可能性があることから、期待感がある活用イメージです。

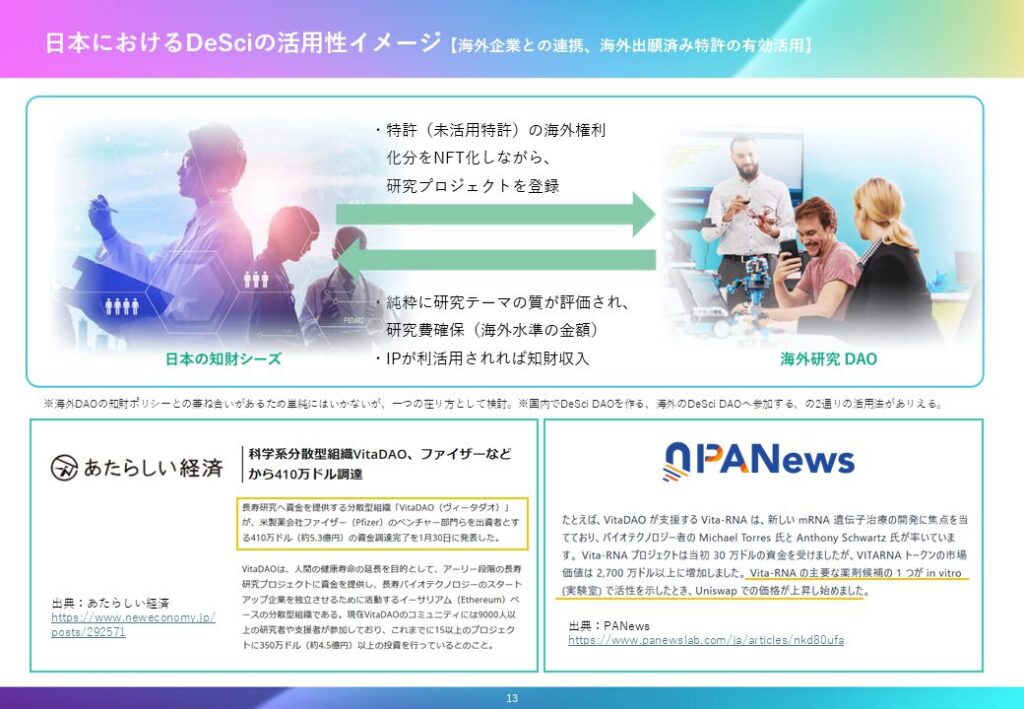

3つ目に「海外企業との連携、海外出願済み特許の有効活用」が挙げられます。例えば、大学が保有する未活用特許について、海外権利化分をNFT化しながら研究プロジェクトを海外研究系DAOに提案します。国内でDeSciのDAOを作ること、海外のDeSciのDAOに挑戦すること、両方がありえるということです。既にスタイルが確立している海外DAOに挑戦する手段の確立が日本におけるDeSci活用の近道かもしれません。

提案した研究がテーマとして選定され、支援を受けるに際し、純粋に研究テーマの質が評価され、海外水準の金額で研究費の確保に繋がる可能性があります。更に、海外権利化分を生かすことで企業によるIPの利活用に繋がれば知財収入に繋がることが期待できます。これは、海外研究系DAOのIP運用ルールに依るので、DAOに応じた工夫が実際には必要になると考えられます。記載した通り海外権利化分をNFT化して支援者に利用権を付与するような運用ができれば綺麗な形となりますが、IPは切り離して純粋に研究テーマを提案して支援を受け、実用段階でDAOとは別に企業と個別でIPに関する契約交渉を行うこともありえます。あるいは、支援を受けている研究部分をDAOに帰属するIPとし、用途特許/周辺特許という形でセキュリティトークンとして利用権を付与する、という形もありえます。現実的には後者が海外系研究DAOのルールには沿うかもしれません。セキュリティトークンに関わる部分になりますが、日本の一般的な知財の取扱いとはかなり異質な取り扱いが主流なためです。

研究系DAOが企業から出資を受ける代表事例としてファイザーによるVita DAOへの410万ドル(約5.3億円)の出資が挙げられます。VitaDAOは長寿研究へ資金を提供する研究系DAOであり、VitaDAO初となるバイオテクノロジーのスタートアップの独立や、VitaDAOの親組織であるモルキュール(Molecule)との提携によるIP-NFT資産(NFT化された特許)の商用化に使用されることを目的とした出資です。大学が既に持っている知財を活用するとは限りませんが、NFT化した知財の活用を目的に企業が出資することはDeSciに大きく期待されている要素です。

【参考】新しい経済

また、選定した研究テーマの進捗に応じたトークンの価値変動として、Vita-RNA プロジェクトは当初 30 万ドルの資金を受けていたところ、VITARNA トークンの市場価値が 2,700 万ドル以上に増加した事例があります。 Vita-RNA の主要な薬剤候補の 1 つが in vitro (実験室) で活性を示したとき、Uniswap(分散型取引所の一つ) での価格が上昇し始めたとされています。

昨今、海外研究者を国内大学へ招聘する流れがある中で誤解が生まれてはいけないことは、日本の大学研究のレベルが海外と比べて低いとは一概には言えません。日本からノーベル賞受賞者も出ておりNatureへ掲載される論文も日本から数多く出ています。日本の大学における共同研究費の金額やライセンス収入が海外と比べて少ないという明確なデータがあり、研究環境が厳しいことは確かですが、海外でも相当上位レベルの研究テーマが海外系研究DAOで正当に評価されれば、海外水準の多額の研究費の支援を受けることも十分ありえることです。

【参考】PA News

知財の活用要素がDeSciにはあること、研究テーマの質と研究進捗がトークンの金銭的価値に反映されうることが分かります。「トークンの価値変動メカニズム」をどう形作るか、ここもDAO設計の肝となるでしょう。

ここで、日本の大学における海外企業との連携実績や知財の活用状況について考えます。共同研究費ベースでは、R5年度における民間企業との共同研究に係る研究費受入額は1,027億円とされ、うち、外国企業との研究費受入額は24憶円と、全体の2%程度の割合にすぎません。それに対し、R5年度における特許権保有件数は60,001件とされ、うち、外国分は22,405件と40%弱を占めます。

【出典】文部科学省 大学等における産学連携等実施状況について 令和5年度実績

特許の実施許諾収入を国内企業対象、海外企業対象と区分したデータが無いため完全な比較はできませんが、共同研究費の収入に占める外国企業の割合と、特許権保有件数ベースの外国権利化分の割合が不均衡に映ります。もちろん海外企業へのライセンスだけでなく国内企業に外国権利化分の特許をライセンスすることはありえますが、もっと利活用性はあるのではないかと推察します。

権利化されていながら死蔵していてライセンス先の当てが無い海外特許を高額な年金を払いながら保持し、結果として廃棄することになるのであれば、DeSciによる利活用性を検討することも可能性の一つです。

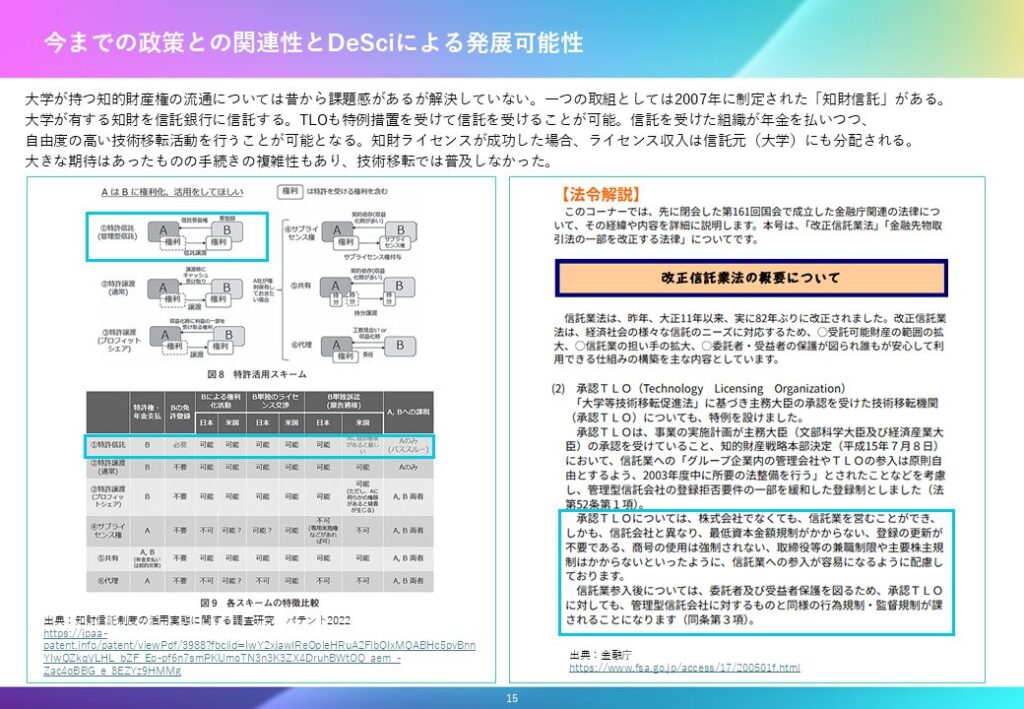

DeSciによる知財活用について別の観点から考えます。大学が持つ知財の流通については昔から課題がありますが解決していません。知財流通に向けた政策の一つとして、2007年に制定された「知財信託」があります。大学が持つ知財を信託銀行に信託することが可能となり、TLOも特例措置を受けて大学から信託を受けることが可能となりました。信託を受けた組織(例:TLO)が年金を払いつつ、自由度の高い技術移転活動を行うことが可能となります。知財ライセンスが成功した場合、ライセンス収入は信託元(大学)にも分配されます。大きな期待はあったものの手続きの複雑性もあり、技術移転では普及しませんでした。

【出典】金融庁

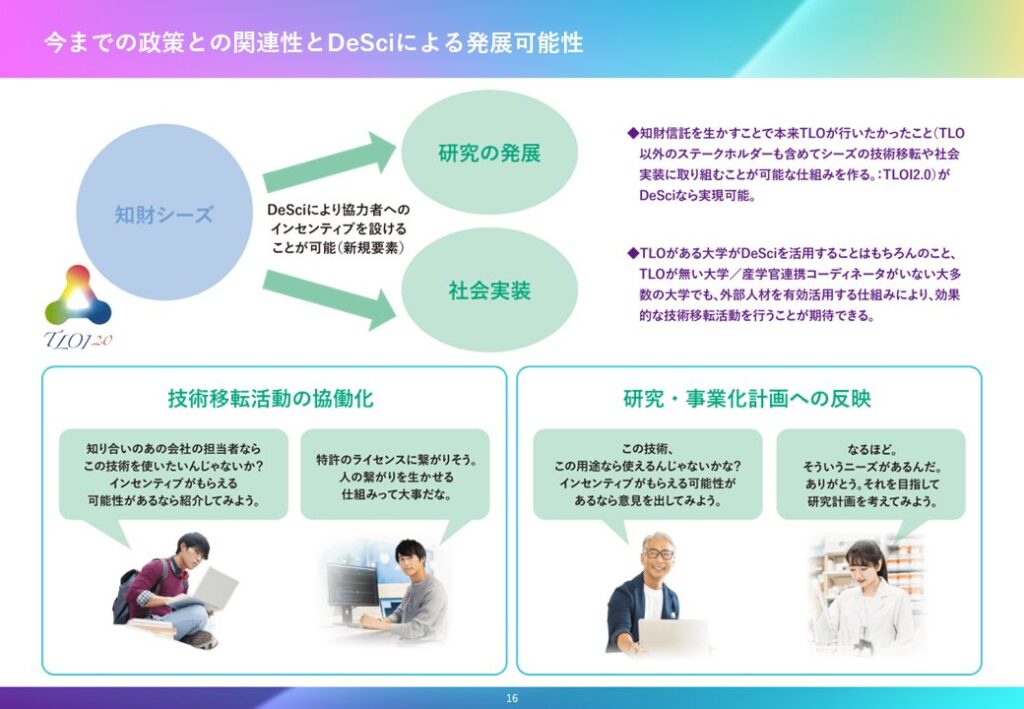

DeSciの本質的意義であり既存の枠組みと比較した新規要素となる「協力者へのインセンティブ」を生かすことで、知財流通を促進することが考えられます。

具体的活動イメージとして、1つ目に「技術移転活動の協働化」、2つ目に「研究・事業化計画のブラッシュアップ」が考えられます。「技術移転活動の協働化」では、DAO参画者の人材ネットワークを活用することで、支援者は研究シーズの技術移転先を紹介し、大学は知財収入を増やすことに繋がります。紹介活動がライセンスの成約に繋がることがインセンティブ行動となります。「研究・事業化計画のブラッシュアップ」では、多様な業界・分野に属する異なる専門的知見や経験を持つDAO参画者が研究シーズに対して用途提案や事業化に向けた解決策をアドバイスし、研究・事業化計画に反映することで、ブラッシュアップを図っていくことになります。有益なアドバイスを行うことがインセンティブ行動となります。

このように、知財信託を生かすことで本来TLOが行いたかったこと(TLO以外のステークホルダーも含めてシーズの技術移転や社会実装に取組が可能な仕組みを作る:当社ではTLOI2.0と名称)が、DeSciなら本格的に実現可能と期待できます。

【参考】TLOI2.0 技術移転版オープンイノベーション2.0

TLOがある大学がDeSciを活用することはもちろんのこと、TLOが無い大学/産学官連携コーディネーターがいない大多数の大学でも、外部人材を有効活用する仕組みにより、効果的な技術移転活動を行うことが期待できます。

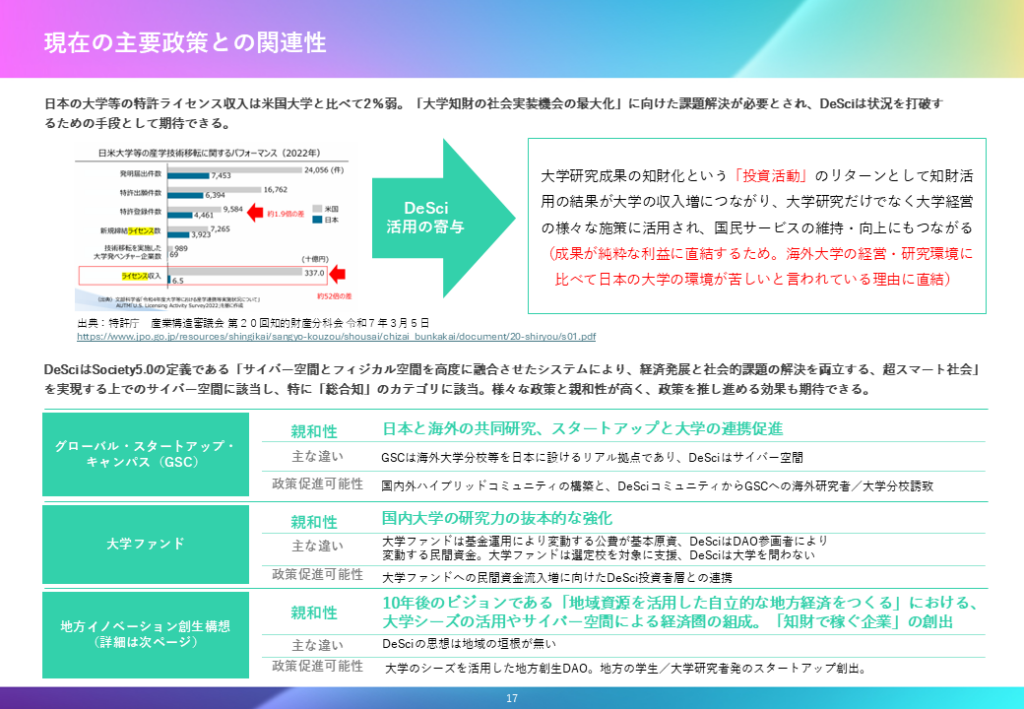

前項では過去の政策との対比から、今まで難しかった知財流通活動へのDeSciの活用性について述べました。現在の主要政策との関連性について触れます。引き続いての知財流通の観点で見ると「日本の大学等の特許ライセンス収入」は米国大学と比べて2%弱にとどまります。特許庁の資料(下記URLの23ページ)では「大学知財の社会実装機会の最大化」に向けた課題解決が必要とされます。

そもそも、大学研究成果の知財化という「投資活動」のリターンとして知財活用の結果が大学の収入増につながり、大学研究だけでなく大学経営の様々な施策に活用され、国民サービスの維持・向上にもつながると言えます。「成果報酬」である知財収入が純粋な大学の利益に直結し、大学の安定的・長期的な運営基盤・研究基盤となります。海外大学の経営・研究環境に比べて日本の大学の環境が苦しいと言われている理由に直結します。DeSciにより知財流通が促進されるのであれば、状況を打破するための手段として期待できます。

【出典】特許庁 産業構造審議会 第20回知的財産分科会 令和7年3月5日

また、知財流通と別の観点でDeSciを捉えると、DeSciはSociety5.0の定義である「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、超スマート社会」を実現する上でのサイバー空間に該当し、特に「総合知」のカテゴリに該当します。様々な政策と親和性が高く、政策を推し進める効果も期待できます。

【出典】内閣府(Society5.0)

【出典】内閣府(総合知ポータルサイト)

具体的に関連性が高い政策の一つ目として「グローバル・スタートアップ・キャンパス」が挙げられます。「日本と海外の共同研究、スタートアップと大学の連携促進」の点で親和性があり、「グローバル・スタートアップ・キャンパスは海外大学分校等を日本に設けるリアル拠点であり、DeSciはサイバー空間」である点が主な違いであり「DeSciによる国内外ハイブリッドコミュニティの構築や、DeSciコミュニティからグローバル・スタートアップ・キャンパスへの海外研究者の参加や、大学分校の誘致を促進する効果を生む」ことが政策促進可能性として挙げられます。

関連性が高い政策の二つ目として「大学ファンド」が挙げられます。「国内大学の研究力の抜本的な強化」の点で親和性があり、「大学ファンドは基金運用により変動する公費が基本原資であり、DeSciはDAO参画者により変動する民間資金であること。大学ファンドは選定校を対象に支援する制度であり、DeSciは大学を問わないこと。」が主な違いであり、「大学ファンドへの民間資金流入増に向けたDeSci投資者層との連携」が政策促進可能性として挙げられます。大学ファンドの原資は、当面、財政融資資金を含む国の資金を活用しつつ、参画大学や民間の資金を順次拡大し、将来的には参画大学が自らの資金で基金の運用を行うことを目指すと内閣府の資料では記載されています。民間資金の流入は、DeSciの意義の文脈と高い親和性を持っています。

関連性が高い政策の三つ目として「地方イノベーション創生構想」が挙げられます。【10年後のビジョンである「地域資源を活用した自立的な地方経済をつくる」における、大学シーズの活用やサイバー空間による経済圏の組成。「知財で稼ぐ企業」の創出】の点で親和性があり、「DeSciの思想は地域の垣根が無い」ことが主な違いであり、「大学のシーズを活用した地方創生DAOの組成や、地方の学生/大学研究者発のスタートアップ創出」が政策促進可能性として挙げられます。

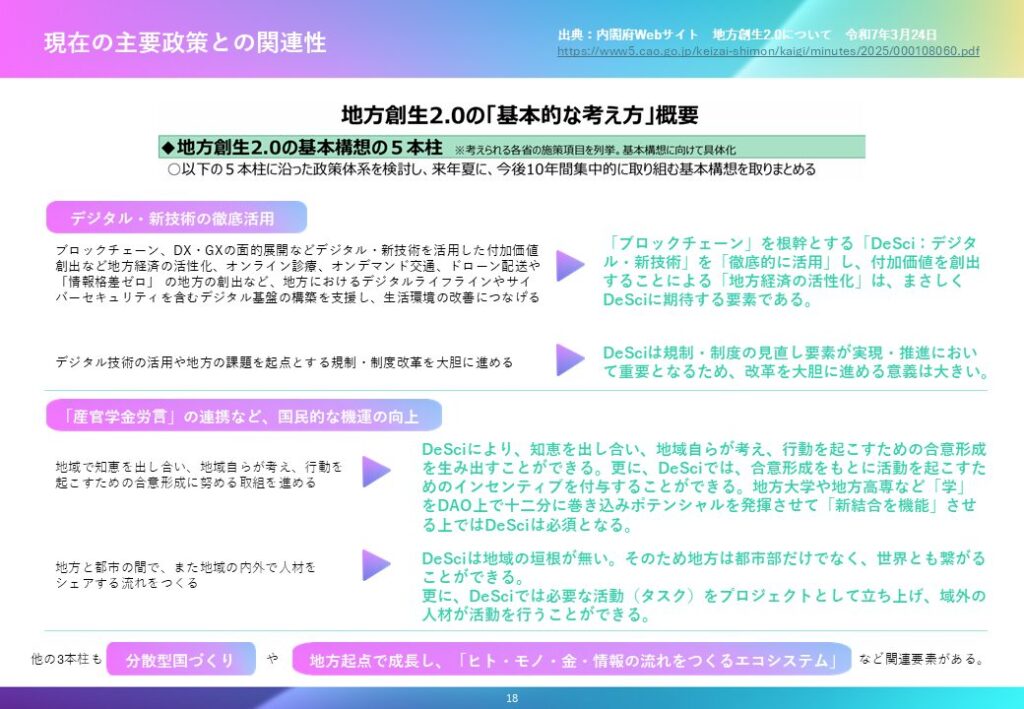

「地方イノベーション創生構想」とDeSciとの関係性について深堀します。内閣府において、地方創生2.0の検討状況、地方イノベーション創生構想の推進、地方創生2.0のKPIに関する論点、地方創生2.0の「基本的な考え方」が下記URLにて記載されています。

【出典】内閣府Webサイト 地方創生2.0について 令和7年3月24日

地方イノベーション創生構想では「産・官・学・金・労・言・士/師の複数の主体の組み合わせによる新結合」、「産業、埋もれた地域資源の活用、環境・DX、デジタル・新技術、海外展開等の地域資源の高付加価値化を図る組み合わせによる新結合」、人材の新結合が2ページに掲げられています。新結合の対象に「学」、「デジタル・新技術(DX、Web3.0、NFT)を含むこと、多様なステークホルダーや領域の結合が必要となることが重要です。

そして10ページでは「基本的な考え方」が5本柱として立てられています。柱の一つ目として「デジタル・新技術の徹底活用」が挙げられ、下記に記載項目とDeSciとの関連性を述べます。

- ブロックチェーン、DX・GXの面的展開などデジタル・新技術を活用した付加価値創出など地方経済の活性化、オンライン診療、オンデマンド交通、ドローン配送や「情報格差ゼロ」 の地方の創出など、地方におけるデジタルライフラインやサイバーセキュリティを含むデジタル基盤の構築を支援し、生活環境の改善につなげる 。

➡「ブロックチェーン」を根幹とする「DeSci:デジタル・新技術」を「徹底的に活用」し、付加価値を創出することによる「地方経済の活性化」は、まさしくDeSciに期待する要素です。

- デジタル技術の活用や地方の課題を起点とする規制・制度改革を大胆に進める。

➡ DeSciは規制・制度の見直し要素が実現・推進において重要となるため、改革を大胆に進める意義は大きいと言えます。

柱の二つ目として【「産官学金労言」の連携など、国民的な機運の向上 】が挙げられ、下記に記載項目とDeSciとの関連性を述べます。

- 地域で知恵を出し合い、地域自らが考え、行動を起こすための合意形成に努める取組を進める。

➡ DeSciにより、知恵を出し合い、地域自らが考え、行動を起こすための合意形成を生み出すことができます。更に、DeSciでは、合意形成をもとに活動を起こすためのインセンティブを付与することができます。地方大学や地方高専など「学」をDAO上で十二分に巻き込みポテンシャルを発揮させて「新結合を機能」させる上ではDeSciは必須となります。

- 地方と都市の間で、また地域の内外で人材をシェアする流れをつくる。

➡ DeSciは地域の垣根が無い。そのため地方は都市部だけでなく、世界とも繋がることができます。更に、DeSciでは必要な活動(タスク)をプロジェクトとして立ち上げ、域外の人材が活動を行うことができます。

他の3本柱についても、「分散型国づくり」、「地方起点で成長し、「ヒト・モノ・金・情報の流れをつくるエコシステム」など高い関連性があります。

端的にまとめると「大学の研究や取組」と「多様なプレイヤー」を「Web3」で結びつけて「新結合」を起こそうとするならば、DeSciは選択肢に入ってくる可能性が高いと言えます。

日本でDeSciが普及する社会インパクトはどのように考えるべきでしょうか?DeSciによって「企業における内部留保等の資金」「個人資金」「海外資金」等の、投資と寄付を内包した今まで関りが薄かった層からの新たな外部資金が、大学に流入します。

直接的な受益者となる実務者レイヤー(研究者、学生等)に対して下記の課題解決に寄与できます。

研究環境(課題例:研究費等の不足)

教育環境(課題例:修士や博士に進学する学生の不足)

産学連携体制(課題例:共同研究等は人手が必要なので、体制の拡充・安定化においてはライセンス収入等の成果報酬による利益増が重要)

起業環境(課題例:起業支援へのインセンティブ不足)

そして、実務者レイヤーの改善は、大学経営のレイヤー改善、国民の生活レイヤーの改善にもつながります。

- 少子化(課題例:学費収入の先細り)

- 収入手段{課題例:収入手段が限定的かつ制度上の制約、新たな収益手段の確保の必要性。学費は非課税であり、運営費交付金は近年では横ばい(20年前より大幅に下がっている)。診療費、産学連携収入、寄付金、土地利用費等、収益手段が限定的で限界性がある}

- 労働環境(課題例:実務者の環境が求人に直結する。予算確保が難しく人事凍結等の事例がある)

- インフラ維持(課題:運営に必須かつ建設関係経費の高騰)

- 大学病院の収支({造上、赤字経営の大学病院が増加している。NUHC(国立大学病院長会議)が2024年10月に発表した2024年収支見込みでは全国の42の国立大学病院のうち32施設が赤字見込みであり、国立大学病院全体の赤字額は約250億円の見込み ※下記出典参照}

- 原価高騰(光熱費、物価値上げ等の影響がある。収入への転嫁が難しく、学費は非課税に対して支出は課税)

国民の生活レイヤーでは下記の課題解決に寄与できます。

- 学費/教育の質(課題例:大学の収入手段が限られている以上、既存の収入手段を見直すことが検討事項。国立大学は標準額の20%まで上乗せ可能であり、現在は上限まで達している大学がある)

- 医療費/医療の質(課題例:大学病院の経営赤字をどこかで補填できなければ影響する)

マクロな視点で見ると、学費や医療に関するニュース、大学経営のニュース、研究者の待遇等のニュース、全てが構造として繋がっています。なぜ学費が上がるのか、なぜ大学病院が赤字になるのか、課税や非課税などのカラクリが分かると理解が深まります。運営に必要な経費が高騰しても容易には価格転嫁ができません。大学から各研究室へ研究費を配分していますが、大学の経営が厳しくなると研究費を十分に配分できないという事情や、経費削減のために人事凍結を行うと研究者への負担が増えるため研究に割ける時間が減るという関係性もあります。建設費や電気代等の価格が急激に高騰すると、もともとの予算では賄いきれなくなり、補正予算などで支援することもあります。

以上を踏まえると、DeSciによる実務者の環境改善は、大学経営の改善に繋がり、国民の生活改善に繋がると期待できます。

現在、少子化が急速に進展していますが、2024年の出生数は68万6064人と前年から4万1227人減少し、過去最少を更新しました。少子化傾向が改善しない、あるいは加速していったとき、20年後の出生数はどの程度か、20年後に生まれた子供が大学に入学する時期となる約40年後の大学の入学者数はどの程度か、そのときの大学の経営や事業はどうなっているか、学生が極端に減った場合に今までの産学連携モデルは成り立つのか、様々な可能性や懸念を秘めていますが、大幅な改善の検討が必要なことは確かです。少子化への対策としては、大学の規模縮小や再編・統合の促進、大学の無償化の拡大などが進んでいく流れですが、そのような潮流下において持続的に成長する産学連携モデルの在り方としてDeSciを検討していく必要性も高まると考えられます。

【出典】読売新聞オンライン(2024年の出生数、初の70万人割れ…1人の女性が生涯に産む子どもの数は1・15と過去最低)

DeSciの活用イメージと社会的インパクト性について言及してきました。ここからは、今までの産学官連携を振り返り、DeSci実現のステップ像を考えていきます。

日本の産学官連携は1998年のTLO法の施行から始まり、先に述べた大学ファンドやグローバル・スタートアップ・キャンパス等が最新の潮流です。細かく記載すると様々な政策や取組があり、ここでは割愛します。ご関心がある方は下記をご参考ください。

【参考】株式会社キャンパスクリエイト TLO法施行30周年に向けた長期ビジョンとTLOI2.0構想実現の取組

ゴルフ場で例え、ここまでを第一ホールとみなします。産学連携基盤は27年の取組を経ておよそ培われたと言えます。日本におけるDeSciの本格的実現には長期の視点が必要となります。ゴールとする「DeSciが日本で最大限活用されている社会」の実現は、ここから25年後とみても全くおかしくありません。それだけ多くの検討事項・課題解決・普及活動が必要となります。第二ホールのティーグラウンドに立つか立たないかというのが今の状況です。ポイントとしては、ホールインワンは無理であるため、着実なステップを刻むことです。証券法など法律に抵触しないよう、慎重に進める必要があります。法改正がなされることで、ホールカップまでの道のりを短縮できる可能性があります。また、Web3業界の担当者からは、「大学に起因する課題」が見えません。小さいバンカーのように見ていると蟻地獄にハマり、検討が長期にわたり停滞する恐れがあります。早くから大学に起因する課題を埋めていくことが、ゴール到達の鍵になります。

ここまでの流れで留意事項があります。日本のTLO法は、欧米における産学連携の成功を受けて、日本でも導入されました。海外の手法をそのまま導入した事例もありますが、日本向けのローカライズを行った事例も多々あります。TLOが技術移転のみを行っているという誤解が一般には生じやすいのですが、例えば「成長型中小企業等研究開発支援事業 :Go-Tech 事業」の管理法人をTLOが担うことや、自治体から産業振興事業や人材育成事業をTLOが受託すること、大学発スタートアップ支援をTLOが担うことなど、全国のTLOが様々な独自の取組を進めており、単に技術移転実績の数字だけで見るとTLOの活動の実態を見失います。TLO法施行後の数年、国の支援を受けて全国各地でTLOが立ち上がりましたが、当時からTLOは多すぎるという懸念が挙げられていました。最もTLOが多かった時期より承認TLOの数は減少し、現在は30機関となっています。

TLO法導入時の動きについて触れましたが、そこから学ぶべきことは、日本と海外では大学の経営スタイル、産学連携の方法、エコシステムが大きく異なります。仮に日本でDeSciのDAOを立ち上げる場合、先行している海外のDeSciは大いに参考にすべきですが、十分な検討をせずにそのまま導入しようとすると失敗のリスクが高まります。結果として後で見直す工程が発生するかもしれません。なぜ海外ではこのようなDeSciのスタイルやルールを定めているか、大学や産学連携における海外と日本の違いはどこにあるか、日本で応用できる要素はどこにあるか、その視点を持つことが重要です。

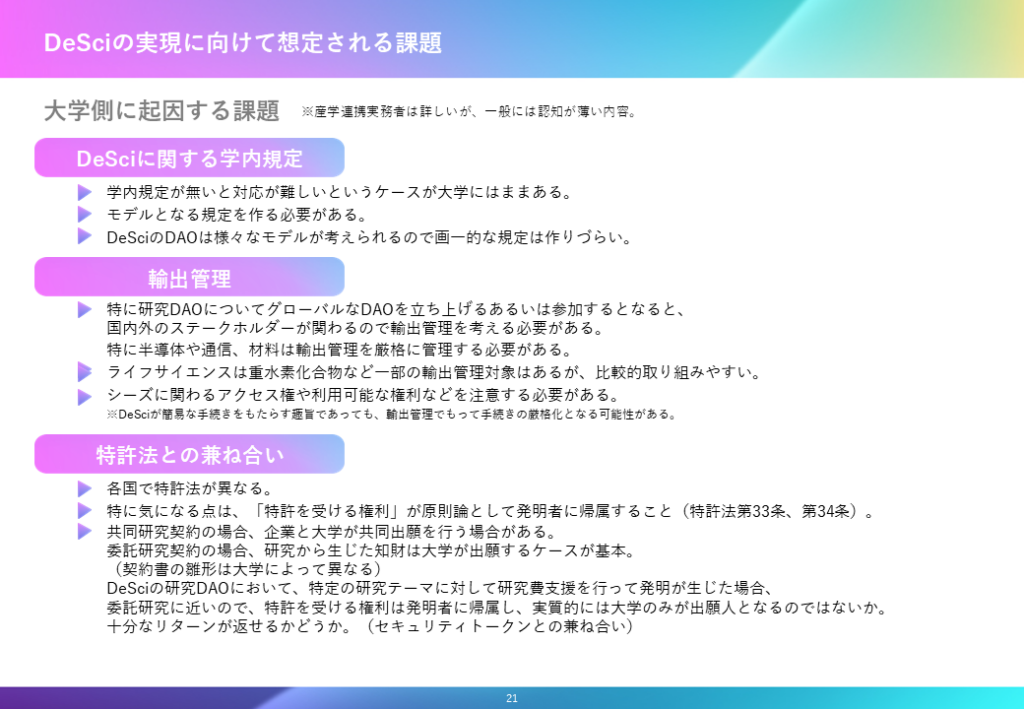

大学側に起因する課題について述べていきます。まずは「DeSciに関する学内規定」「輸出管理」「特許法との兼ね合い」です。

1. DeSciに関する学内規定

学内規定・規則が無いと対応が難しいというケースが大学にはままあります。モデルとなる規定・規則を作る必要がありますが、DeSciのDAOは様々なモデルが考えられるので画一的な規定は作りづらいことが難しい点です。

2. 輸出管理

特に研究DAOについてグローバルなDAOを立ち上げるあるいは参加するとなると、国内外のステークホルダーが関わるので輸出管理を考える必要があります。特に半導体や通信、材料は輸出管理を厳格に管理する必要があります。ライフサイエンスは重水素化合物など一部の輸出管理対象はあるが、比較的取り組みやすいです。シーズに関わるアクセス権や利用可能な権利などを注意する必要があります。そのため、DeSciが簡易な手続きをもたらす趣旨であっても、輸出管理でもって手続きの厳格化となる可能性があります。輸出管理は多くの方が普段触れない話題ですが、大学では重要なテーマです。関心がある方は、下記における「大学・研究機関のためのモデル安全保障輸出管理規定マニュアル」をご参照ください。

【参考】経済産業省 安全保障貿易管理

3. 特許法との兼ね合い

各国で特許法が異なります。特に気になる点は「特許を受ける権利」が原則論として発明者に帰属すること(特許法第33条、第34条)です。共同研究契約の場合、企業と大学が共同出願を行う場合があります。委託研究契約の場合、研究から生じた知財は大学が出願するケースが基本です(契約書の雛形は大学によって異なります)。DeSciの研究DAOにおいて、特定の研究テーマに対して研究費支援を行って発明が生じた場合、委託研究に近いので、特許を受ける権利は発明者に帰属し、実質的には大学のみが出願人となる可能性があります。十分なリターンが返せるかどうかが鍵になり、セキュリティトークンとの兼ね合いがこの点で大きく取り上げられます。先々の検討事項ではあるものの、避けては通れない話題となります。

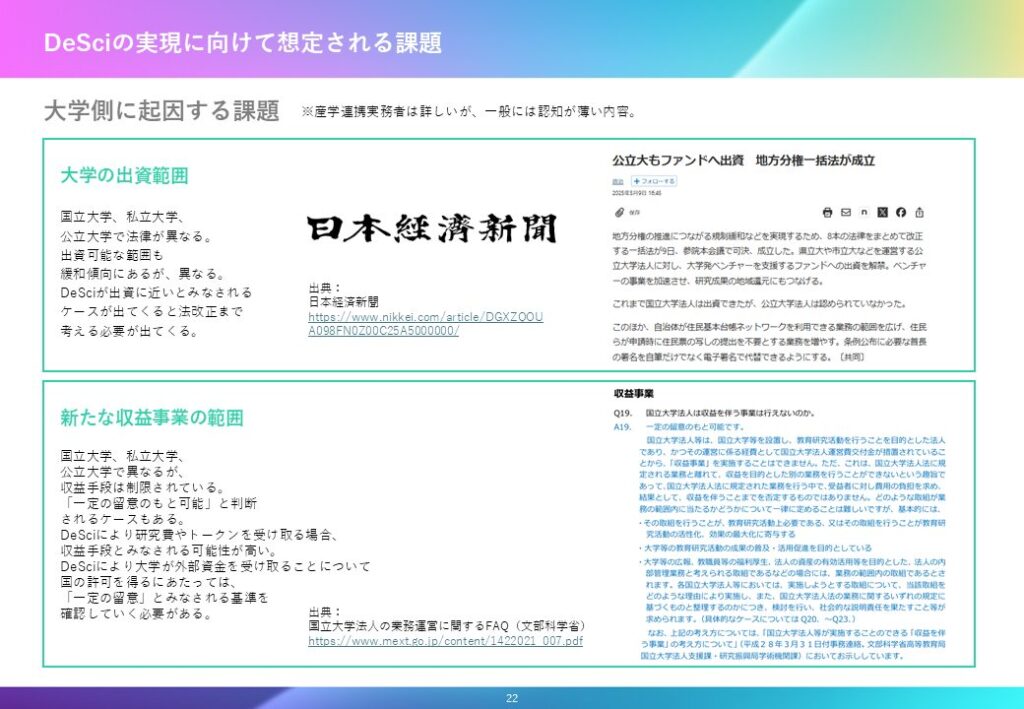

4. 大学の出資範囲

国立大学、私立大学、公立大学で基盤となる法律が異なります。国立大学は国立大学法人法、私立大学は私立学校法、公立大学は地方独立行政法人法が基盤となる法律となります。出資可能な範囲も緩和傾向にあるものの異なります。DeSciが出資に近いとみなされるケースが出てくると法改正まで考える必要が出てきます。最近では公立大学が大学発ベンチャーを支援するファンドへ出資することが解禁されました。

【出典】日本経済新聞 公立大もファンドへ出資 地方分権一括法が成立

5. 新たな収益事業の範囲

国立大学、私立大学、公立大学で異なりますが、収益手段は制限されています。「一定の留意のもと可能」と判断されるケースもあります。DeSciにより研究費やトークンを受け取る場合、収益手段とみなされる可能性が高いと考えられます。DeSciにより大学が外部資金を受け取ることについて国の許可を得るにあたっては、「一定の留意」とみなされる基準を確認していく必要があります。

ここで挙げた「大学側に起因する課題」は一例であり、実現検討を行う上で様々な課題が出てくると想定されます。

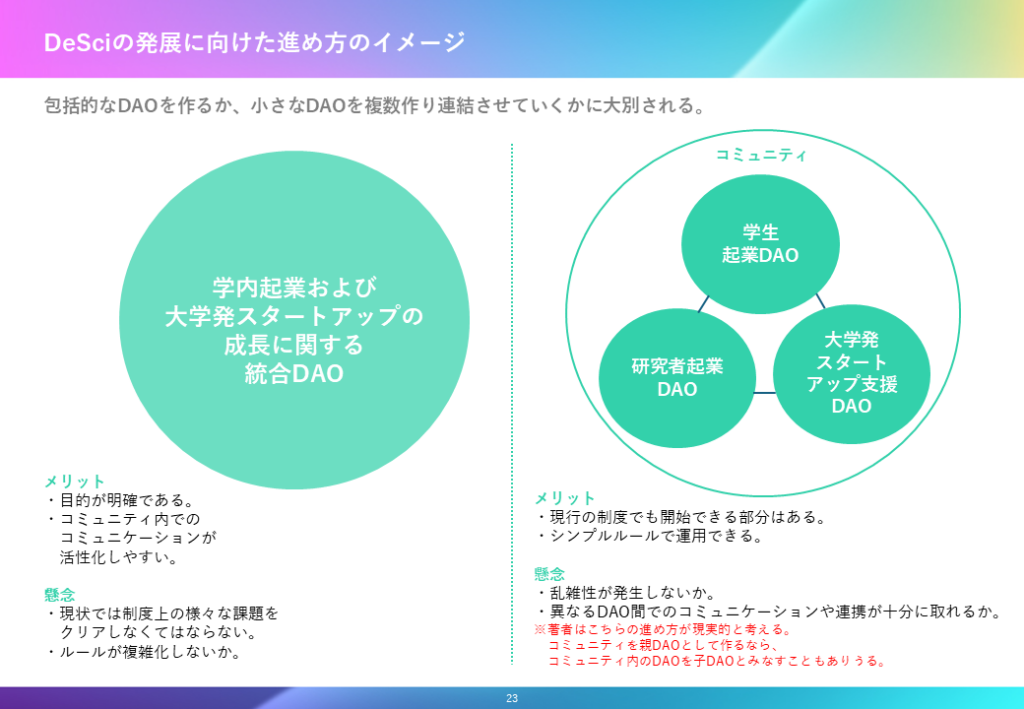

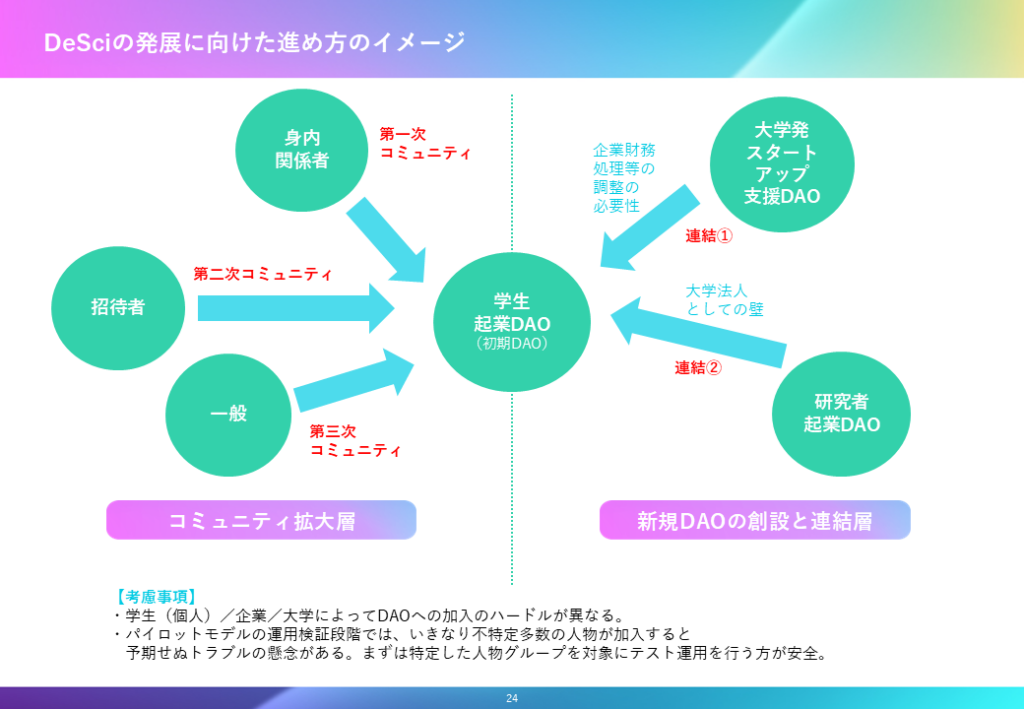

DeSci実現に向けて長期視点で述べてきました。ここでは、短―中期視点でのDeSci発展に向けた進め方のイメージについて説明します。

まず2つの考え方として、包括的なDAOを作るか、小さなDAOを複数作り連結させていくかに大別されます。例えば起業促進DAOで考えた場合、下記のメリット、懸念が考えられます。

■包括的な学内起業および大学発スタートアップの成長に関する統合DAOを作る場合

メリット▼

目的が明確です。

- コミュニティ内でのコミュニケーションが活性化しやすいです。

懸念▼

- 現状では制度上の様々な課題をクリアしなくてはなりません。

- ルールが複雑化する可能性があります。

■学生起業DAO、研究者起業DAO、大学発スタートアップ支援DAOなど細かなDAOを作り、一元的なコミュニティを作る場合

メリット▼

現行の制度でも開始できる部分はあります。

各DAOにおいてシンプルルールで運用できます。

懸念▼

- 乱雑性が発生する可能性があります。

- 異なるDAO間でのコミュニケーションや連携が十分に取れるかに懸念があります。

著者としては、懸念はあれど、細かなDAOを作りながら連結させる手法が現実的と考えています。

小さいDAOを作り、連結させながらDeSciを実現していくイメージを説明します。

考慮事項としては下記のとおりです。

- 学生(個人)/企業/大学によってDAOへの加入のハードルが異なること。

- パイロットモデルの運用検証段階では、いきなり不特定多数の人物が加入すると予期せぬトラブルの懸念があること。まずは特定した人物グループを対象にテスト運用を行う方が安全です。

すなわち、大学の研究者(職員)である場合、大学の組織ルールとの調整が必須となります。研究者個人であっても、DAOへの参画の仕方と学内ルール次第では、クロスアポイントメント制度の活用など大学との調整が必要な場面が出てくる可能性があります。

一方、学生は大学の所属ではないため、自由度が高くDAOに参加しやすいことが挙げられます。企業(大学発スタートアップ等)の場合、DeSciに参加するにあたりトークンに対する財務処理の検討・調整は必要となりますが、企業がビットコイン等を購入するケースは株式会社メタプラネットの取組が有名ですが手法として普及してきているため、動機づくりやトークンの流通方法は必要ながら制度的な大きな障害は発生しないと言えます。そのため、学生の起業DAOを最初に作り、大学発スタートアップ支援DAO、研究者起業DAO等と連結させていくシナリオが考えられます。

【参考】Coin Desk JAPANメタプラネット、ビットコイン保有10,000枚到達──コインベース抜き世界9位浮上

また、DAOへの参画者について、最初は身内関係者から構成し、次に招待者を招き、その次に一般の方を入れながら拡張させていくというシナリオも考えられます。

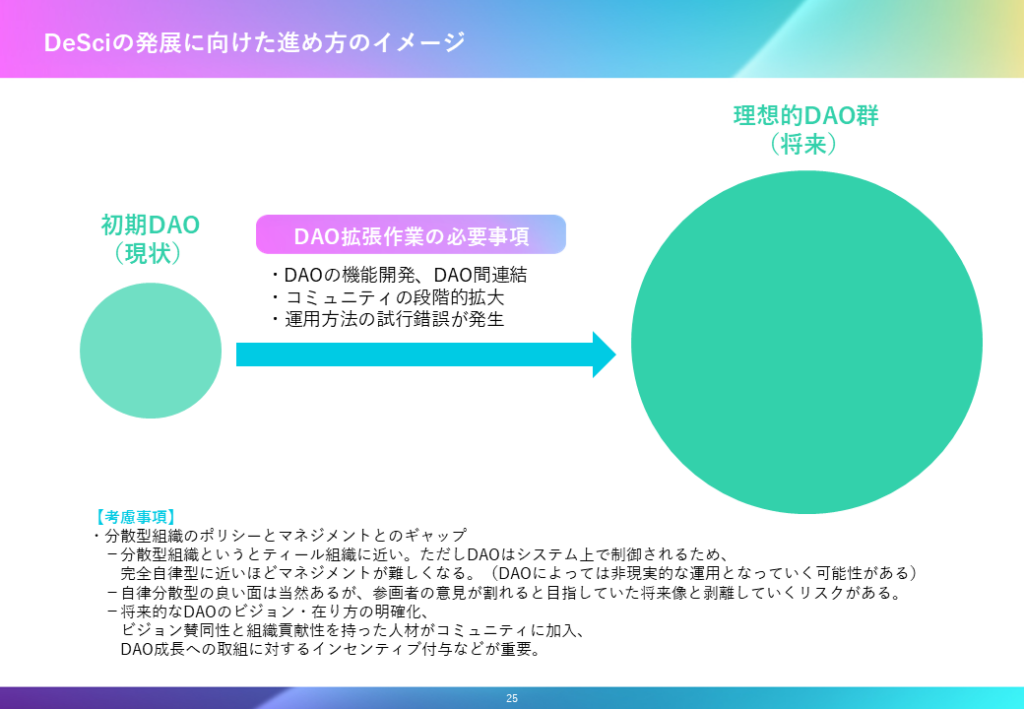

DeSciの発展のさせ方も工夫と留意が必要でしょう。考慮事項としては下記が挙げられます。

分散型組織のポリシーとマネジメントとのギャップ▼

分散型組織というとティール組織に近いとイメージできます。ただしDAOはシステム上で制御されるため、完全自律型に近いほどマネジメントが難しくなります。DAOによっては非現実的な運用となっていく可能性があります。

- 自律分散型の良い面は当然ありますが、参画者の意見が割れると目指していた将来像と剥離していくリスクがあります。将来的なDAOのビジョン・在り方の明確化、ビジョン賛同性と組織貢献性を持った人材がコミュニティに加入、DAO成長への取組に対するインセンティブ付与などが重要となります。

この観点から、パイロット運用を行いながらコミュニティ参画者を徐々に拡張させていく、DAOのビジョンとルールの理解を参画者に分かりやすく伝え徹底する、失敗の改善あるいは次の立ち上げに生かす、などの試行錯誤が発生するということが考えられます。

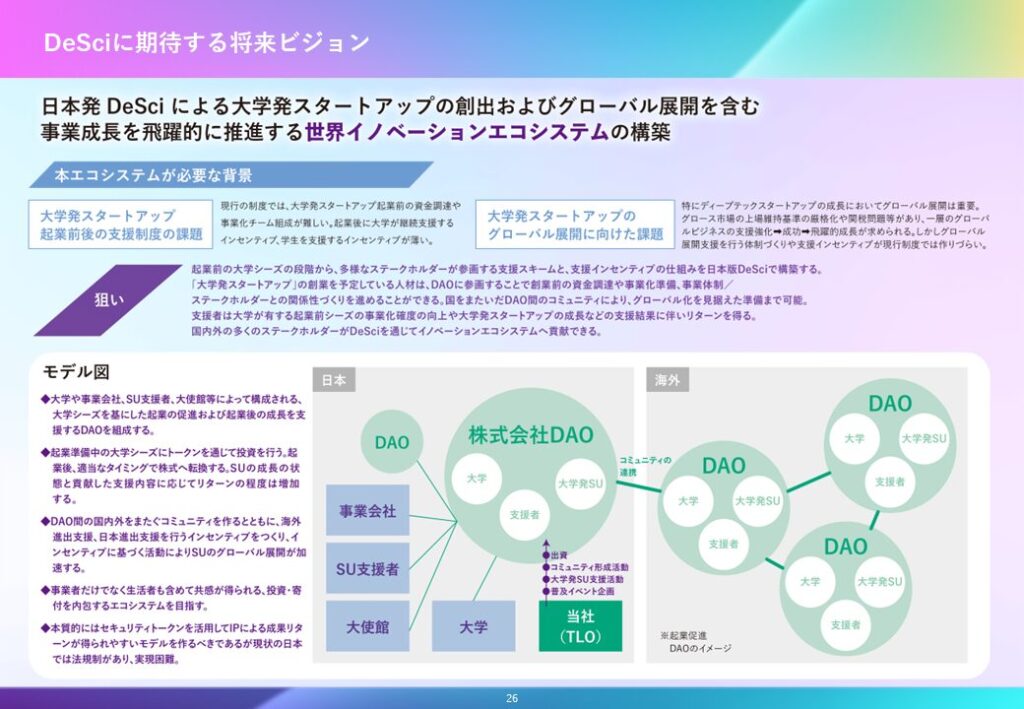

DeSciに期待する将来ビジョンの一つの形として、「日本発DeSciによる大学発スタートアップの創出およびグローバル展開を含む事業成長を飛躍的に推進する世界イノベーションエコシステムの構築」が考えられます。グローバルに活躍する大学発スタートアップを立ち上げ前の支援からグローバル展開を含めて様々なステークホルダーが支援するエコシステム像です。

本エコシステムが必要な背景として、下記2つの課題感が存在するため、DeSciによる解決を試みるものです。

大学発スタートアップ起業前後の支援制度の課題▼

現行の制度では、大学発スタートアップ起業前の資金調達や事業化チーム組成が難しく、また、起業後に大学が継続支援を行うインセンティブや、学生を支援するインセンティブが薄いこと。

大学発スタートアップのグローバル展開に向けた課題▼

特にディープテックスタートアップの成長においてグローバル展開は重要。グロース市場の上場維持基準の厳格化や関税問題等があり、一層のグローバルビジネスの支援強化を図り、成功させ、飛躍的な成長に繋げることが求められる。しかしグローバル展開支援を行う体制づくりや支援インセンティブが現行制度では作りづらいこと。

本エコシステムの狙いは下記のとおりです▼

起業前の大学シーズの段階から、多様なステークホルダーが参画する支援スキームと、支援インセンティブの仕組みを日本発DeSciで構築します。「大学発スタートアップ」の創業を予定している人材は、DAOに参画することで創業前の資金調達や事業化準備、事業体制/ステークホルダーとの関係性づくりを進めることができます。国をまたいだDAO間のコミュニティにより、グローバル化を見据えた準備まで可能です。

支援者は大学が有する起業前シーズの事業化確度の向上や大学発スタートアップの成長などの支援結果に伴いリターンを得ます。国内外の多くのステークホルダーがDeSciを通じてイノベーションエコシステムへ貢献できます。

モデル図は下記のとおりです▼

- 大学や事業会社、スタートアップ支援者、大使館等によって構成される、大学シーズを基にした企業の促進および起業後の成長を支援するDAOを組成します。

- 起業準備中の大学シーズにトークンを通じて投資を行います。起業後、適当なタイミングで株式へ転換します。スタートアップの成長の状態と貢献した支援内容に応じてリターンの程度は増加します。

- DAO間の国内外をまたぐコミュニティを作るとともに、海外進出支援、日本進出支援を行うインセンティブをつくり、インセンティブに基づく活動によりスタートアップのグローバル展開が加速します。

- 事業者だけでなく生活者も含めて共感が得られる、投資・寄付を内包するエコシステムを目指します。

- 本質的にはセキュリティトークンを活用してIPによる成長リターンが得られやすいモデルを作るべきですが現状の日本では法規制があり、実現困難です。

本エコシステムの中で、例えば当社のようなTLOは、DAOへ出資すること、コミュニティ形成活動や大学発スタートアップ支援活動、普及イベントの企画や運営に関わることなどの参画形態が考えられます。

将来ビジョン像として、挑戦者層、サポーター層、投資者層に属する様々なステークホルダーがインセンティブや期待を持って、起業者やスタートアップを支援するとともに、シビック層が次の起業の担い手となっていき、官公庁が後押しを行っていくモデルが考えられます。今までの記載と重複する面はありますが、各ステークホルダーの層とメリットを下記にまとめます。

【挑戦者層】

■大学等の研究者、学生起業家

起業前の資金調達や連携事業者探しを進めやすくなります。

自分の事業アイディアがどのようなニーズがあるか煮詰めることが可能です。

【投資者層】

■事業会社・CVC

大学に埋もれている起業予定シーズなど、事業連携が可能なテーマを探索できます。

■中小企業

内部留保を生かして創業前から支援を行います。

■VC・エンジェル・投資家

- トークンを活用して創業前から支援を行います。

【サポーター層】

■スタートアップ支援者

大学のシーズ発掘から起業後の成長まで一貫して支援できます。

■SUの親族・友人

具体的なアクションとして応援することができます。

■大学卒業生

- 投資性を持って起業シーズへの支援ができます。仲間としての協力も可能です。

■支援を受けて成長した大学発スタートアップ

- 自身の成長成果をもとに後の起業家を支援できます。

■B Corp認定事業者

- 社会貢献性を持った投資・寄付が可能です。

■大使館

- スタートアップの現地進出支援のミッションを推進することができます。

【シビック層】

■親、教育機関

子どものアントレプレナーシップを養うきっかけに繋がります。

■アントレプレナーシップを持っている学生

- 起業活動に自らも身近に触れることで、挑戦する意欲を持ったり知見を高めることに繋がります。

【シビック層】

■親、教育機関

子どものアントレプレナーシップを養うきっかけに繋がります。

【官公庁】

■政策担当者

法改正等の協力を行うことで、国費負担なく大学の研究力強化を図れる可能性があります。

なお、本モデルアイディアの原型を、2020年4月1日、株式会社PRTIMESによる April DREAM Projectの企画の一環として、リリースを発信しています。「未来の子どもたちが幸せになる世界を国際共創する。」というビジョンでまとめています。ご参考ください。

【参考】PRTIMES(世界イノベーションエコシステムを構築するWebプラットフォームサービスを開始します)

具体的に、例えばどのような起業テーマが考えられるでしょうか。海外の研究系DAOの主流であるライフサイエンス系のテーマは、世界中の多くの人材の医療や健康の問題へ共通的に関わるため、テーマの認知度やステークホルダーを世界的に広めることができることから効果的でしょう。起業前後の段階で、海外の製薬企業とネットワークを作り、PoCや試験導入をしてもらい、実績を作ってから日本で普及させるという手法も考えられます。日本中の医療系の大学研究者が世界の製薬企業と共通的なネットワークを持つというのは従来は難しかったため、DeSciの意義として期待できます。一般の方へ臨床実験の協力を募り、協力者にトークンを提供する活動なども考えられます。

また、マテリアル領域は期待ができるテーマです。マテリアル領域は日本の強みとなる分野であり、アカデミアのシーズを生かした大学発スタートアップのユニコーン化が期待でき、令和7年6月4日にはマテリアル革新力強化戦略が統合イノベーション戦略推進会議にて決定されるなど国として力を入れているテーマです。最近では日本製鉄株式会社によるUSスチールの買収が大きなニュースとなりました。マテリアル領域のスタートアップにおいては、起業直後の段階から世界で評価されるビジネスプランを作ること、早期から世界とつながっていくこと、中長期な研究開発とスケール化に向けて資金調達や多様なプレイヤーとの連携が必要となること、などが必要事項として挙げられます。社会のマクロトレンドと密接に関係しており、レアアースやレアメタル等の使用量削減(例えばEV用モータにおいてレアアースを用いない)など高い注目を集めやすい領域です。

【参考】内閣府 マテリアル事業化イノベーション ・育成エコシステムの構築

【参考】内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画

【参考】内閣府 マテリアル革新力強化戦略 ― 知のバリューチェーンの構築を通じて-

他の観点として、日経クロステックでは「未来投資指数」を発表しており、「岩石風化促進」のような技術がトレンドとなっています。岩石風化促進は大気中の二酸化炭素(CO2)を回収・除去するネガティブエミッション技術であり、粉砕した岩石を農地などに散布することで、大気中のCO2を吸収・固定化します。 温暖化ガスを削減すると同時に、農作物の収量向上や土壌の改善といった効果を見込めることが特徴です。岩石風化促進は日本でも大型研究開発プロジェクトが進められているなど強みとなる領域であり、このような世界全体・人類全体の課題である地球温暖化や環境問題の解決に寄与する共感性の高い先端テーマも対象になると考えられます。

【出典】日経クロステックが「テクノロジー未来投資指数」を発表 技術の成長期待値をスタートアップの資金調達動向を基に算出 「AIエージェント」「岩石風化促進」「スピントロニクス」が上位

発表資料の著作権が発表者にあることを踏まえ、資料も含めて公開しました。DeSciは「産学官連携のDX」として当社は位置付けており、不確か性はあるものの大きな可能性を秘めています。当社は「データ駆動型産学官連携」を推進するにあたり、生成AIやAIエージェントだけではなく、DeSciについて継続的に検討を進めていきます。なお、海外ではDeSciにおいてAIエージェントの活用を進めている取組もあります。

DeSciは日本ではまだまだ一部の検討段階であることは間違いなく、海外では学会でも大きな注目を集めているものの日本では論文投稿実績は非常に限定的であり、政策的な議論もほぼありません。一方で大学や産学連携の実務には大きな矛盾や課題が依然として残っており、「成り行きの未来」にゆだねず、解決の策を能動的・継続的に探していくことが重要だと考えています。本リリースでは、重複した意味の文章・表現をいくつか含んでいますが、文章として読みやすくするよう配慮した部分もありますが、メリットや課題事項に共通性があるという点も挙げられます。「日本発DeSciによる大学発スタートアップの創出およびグローバル展開を含む事業成長を飛躍的に推進する世界イノベーションエコシステムの構築」も構想としては壮大ですが、その実現に当たっての課題は、寄付制度への投資性の付与や、起業前段階に得たトークンを法人設立後に株式に転換する、セキュリティトークンの取り扱いの整備など、単発のDAOモデルと工夫すべき点は共通です。DeSciへの取組を産学官連携で着実に検討していけば、エコシステム像も自然と実現に前進していきます。とどのつまりは推進者の存在と活動量、共感性のあるビジョンが実現の鍵となるでしょう。本リリースで掲げたDeSciのモデルはあくまで例示であり、発想性が豊かで行動力、社会問題解決への熱意、アントレプレナーシップを持つ学生や若手社会人の方を中心に、DeSciの実現に関心を持っていただくことを期待します。

なお、日本におけるDeSciの主な推進プレイヤーとしてデロイトトーマツコンサルティング合同会社が挙げられます。2025年5月21日には「DeSci Japan Summit 2025」を主催されています。DeSci基盤についてYoutubeにて配信されています。今後もイベントや情報発信が行われる可能性があるので、継続的な情報収集に関心がある方はぜひチェックしてみてください。

各種参考情報

【参考】Youtube DeSciの未来を支えるプラットフォーム:デロイト トーマツが開発を推進する分散型運営基盤

DeSciに関しては様々なリリースや記事が配信されています。一例を下記に列挙します。

【参考】DeSciが科学研究のコミュニティと資金調達スキームを脱構築する

【参考】DeSciはインキュベーションプラットフォームとして進化

【参考】coinpost デロイト執行役員「DeSciで日本の科学力は向上する」|独占インタビュー

【参考】DeSciの初期的発展と具体的価値発揮 /日本の科学力向上、企業の研究開発の高度化、産官学連携の促進への具体的な貢献とは?

【参考】Web3「DeSci」(分散型科学)が変える科学の世界

【参考】Coindesk 文明進化のエンジン”にインセンティブ構造をもたらす「DeSci」とは【イベントレポート】

【参考】tangem 今注目の分散型サイエンス(DeSci)トークン10選【2025年6月版】

【参考】Sei、65Mドル規模の「DeSci」特化ベンチャーファンド設立

【参考】MEXC DeSci:グローバルな研究エコシステムを再構築する分散型科学とは

【参考】日本におけるブロックチェーンおよび分散型科学(DeSci)の受容理由とその現状(研究・イノベーション学会 年次学術大会講演要旨集)

なお、日本におけるDeSciに関する政策検討として、文部科学省が令和5年度科学技術調査資料作成委託事業「近年の研究開発エコシステムの拡張、変革の動きに係る国内外の動向調査」 の報告書を発行しています。

【参考】

編集後記

本発表は、産学連携学会函館大会で行いました。産学連携学会は、産学連携に関心を持つ全ての方々を対象とし、産学連携に従事する際の力量の涵養、地域産学連携活動の総合的支援に関する事業を遂行するとともに産学連携業務の専門職化を促進されています。これらの活動を通じて、産学連携学の確立及び産学連携自体を発展させることにより、我が国の学術や技術の発展を促進し、もって地域が特色ある活動を活発に行う豊かで個性と活性に富んだ社会をつくりあげることに寄与することを目的として活動されています。

函館大会では、内閣府による函館市地方大学・地域産業創生交付金事業「函館マリカルチャープロジェクト」など具体的なプロジェクト紹介や、大学における産学連携制度、大学発スタートアップ、地域連携教育、リエゾン活動、クラウドファンディングなど、産学連携に関わる多岐にわたる最新の研究や取組が発表されました。産学連携の実務者はもちろん、産学連携に関心を持たれている方はぜひ産学連携学会の活動にご参加・ご参考ください。