トレンド・業界情報

大学や大企業に加え、スタートアップも参画する新たなオープンイノベーション

近年、「大学や大企業に加え、スタートアップも参画する新たなオープンイノベーション」の潮流が注目されています。

政策的な動向や具体的な動きについて紹介します。

【経済財政運営と改革の基本方針2025について】 令和7年6月13日閣議決定(内閣府)

※出典(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/2025_basicpolicies_ja.pdf)

「スタートアップへの支援」について下記のとおりまとめられています。うち、「大学や大企業に加え、スタートアップも参画する新たなオープンイノベーションを実施する。」として方針が示されています。

(5)スタートアップへの支援

「スタートアップ育成5か年計画」に基づく取組を推進する。

アントレプレナーシップ教育の充実、起業家の海外派遣・誘致・育成、海外への発信強化に取り組む。拠点都市の第2期選定の拡大を通じ、拠点都市におけるスタートアップ・エコシステムを成長させる。高等専門学校における起業家教育やスタートアップの創出・成長を後押しする。政府及び地方公共団体による公共調達117を拡大し、スタートアップの新技術の社会実装を加速する。グローバル・スタートアップ・キャンパス構想を具体化するため、基本方針に基づく先行的な取組として、国際研究、事業化支援及びフェローシッ プ事業を実施する。

ディープテック分野の起業から事業化・商用化までの支援を充実する。非上場株式の流通活性化、債務保証の拡大など、レイターステージや上場後を含む成長段階に応じて、資金が円滑に供給される環境を整備する。海外の標準的な取組の水準を目指し、ベンチャー キャピタル(VC)のガバナンスや投資契約実務の向上、公正価値評価の導入等の取組を進める。産業革新投資機構の出資機能の強化とともに、年金積立金管理運用独立行政法人のオルタナティブ投資について、上限に向けて、資産配分の検証や体制の整備等の取組を進める。

出口戦略の多様化に向け、M&Aを活性化させる。大学や大企業に加え、スタートアップも参画する新たなオープンイノベーションを実施する。のれんの会計処理の在り方に関する関係者の議論を後押しする。

「インパクトコンソーシアム」の議論を踏まえ、インパクトの測定・管理に必要なデータ・指標の整備や寄附の活用促進等の支援策を推進する。

【次世代オープンイノベーションの モデル形成事業】公募要領(文部科学省)

※出典(https://www.mext.go.jp/content/20250501-mxt_sanchi01-000041831_5.pdf)

9ページに事業の狙いとして下記が記載されています。

- 大学の強み(アセット)を最大限活用し、従来型のスタートアップ創出支援の枠を超えた、スタートアップの新たな成長支援モデル(創業後の支援モデル) を構築・実現する大学を支援。

- 大学を介したスタートアップと事業会社との協業等を通じて双方の成長を実現するとともに、大学に資金・人材等が還流するモデルの形成を目指す。

- 将来的には、スタートアップフレンドリーな学内制度改革や組織改革の好事例の全学や他大学等への展開、大学の社会的価値や役割の再定義 ・アップデートも目指す。

大学の強み(アセット)として、「高い研究力・技術力 ✓国内外の幅広いネットワーク (企業、大学、研究所、地域、アルムナイ等)」「中立性に基づくハブ機能・異分野共創機能」「科学的裏付けに基づく目利き力」「先進的な研究施設・設備」「国内外の優秀な人材」「経済社会からの信頼・信用 等」を挙げ、スタートアップの成長をブースとさせることを目指しています。

次世代型オープンイノベーション懇談会

※出典(https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/mext_03163.html)

先だって、「次世代型オープンイノベーション懇談会」が文部科学省にて3回にわたり実施されています。

近年、スタートアップと大企業が協業し、互いの成長に繋げるオープンイノベーションが期待されている。特にディープテックを活用する大学発スタートアップは、新市場開拓や既存企業の新陳代謝を活性化する上で日本経済の成長の鍵となっている。

一方で、大学発スタートアップは近年数多く創出されているものの、小規模に留まるものが多い。大学等におけるスタートアップの成長支援が十分でないことが課題であるが、本来、大学等は、国内外の大企業との幅広いネットワークや、中立性に基づくハブ機能、異分野共創、専門性の高いディープテックの目利き力、施設・設備等のアセットを有しており、スタートアップの成長支援を行うポテンシャルを有している。これら大学等のアセットをフルに活用して、スタートアップと大企業の協業や、研究開発支援等を通じてスタートアップ成長を支援するため、大学・スタートアップ・大企業等の次世代型オープンイノベーションの在り方並びに次世代型オープンイノベーションのモデル形成事業(以下「事業」という。)の実施に向けた事業の制度設計及び審査・評価の観点について、有識者と意見交換を行うべく、次世代型オープンイノベーション懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

また、文部科学省・産業連携・地域振興部会が開催されており、「次世代型オープンイノベーションのモデル形成事業」の政策検討にも関わっています。

「令和7年6月4日」今後の産業連携・地域振興施策 における主な論点(案)について

※出典(https://www.mext.go.jp/content/20250606-mxt_sanchi01-000042983_4.pdf)

大学等発スタートアップ支援の背景 ・現状について下記のとおりまとめられており、「次世代型オープンイノベーションのモデル形成事業」についても触れられています。

- 大学発新産業創出基金では、全国9プラットフォームにて創業支援/支援体制構築 、 プラットフォーム間連携に取り組む。

- 「スタートアップ育成5か年計画」(2022年)では、「5年間でスタートアップへの投資10倍増」(10兆円規模)を目標しているが、2024年の投資額は約0.8兆円にとどまっており、創業後の資金はもとより、特に成長ステージでの資金が少ないのが現状。

- 大学等発スタートアップの件数は過去最大で、大学発新産業創出基金によりさらに増加する見込み。一方で、大学等発スタートアップの規模は大きくはなく、今後は成長 (=高さ)も見据えた取組が必要。

- これらを踏まえ、「次世代型オープンイノベーションのモデル形成事業」を開始し、大学等発スタートアップと 企業との協業など、スタートアップの成長支援のモデルの検証を実施予定 。

「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(TOKYO SUTEAM)」の取り組み

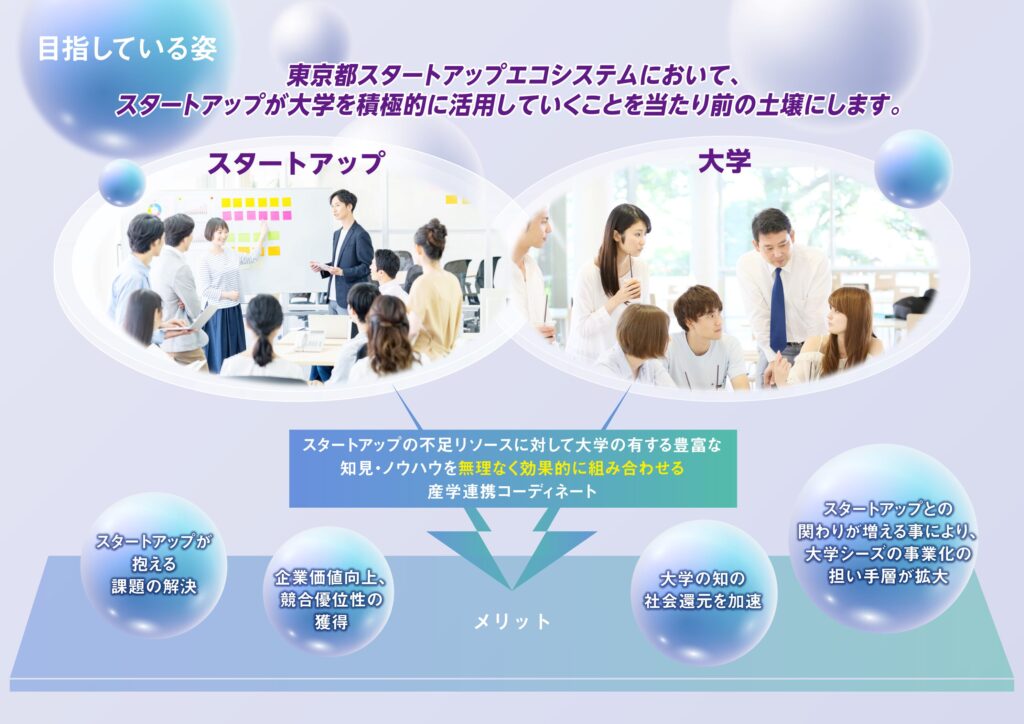

なお、当社では東京都「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(TOKYO SUTEAM)」において「スタートアップと大学の産学連携を当たり前にするためのモデルケース構築と普及啓発」のテーマで採択を受け、「UNIV×SU Innovation Boost」プロジェクトを立ち上げました。下記のとおりプロジェクトを進めています。

背景

スタートアップエコシステムの振興において、大学が有する知見・ノウハウは必要不可欠な役割を担っており、近年は大学発スタートアップの創出や事業成長が高い注目を集めています。一方、大学が取り組んでいる産学連携活動において、連携対象の多くは大企業・中小企業であり、スタートアップとの産学連携事例は限定的となってしまっています。海外においては大学とスタートアップの産学連携活動が非常に活発な国(ドイツ等※1)があり、日本においても国内スタートアップと海外大学との産学連携を活発化させることを目的の一つとしているグローバル・スタートアップ・キャンパスの形成(※2)が期待されている中で、大学が集積する東京都においても国内スタートアップと国内大学の産学連携を一段と活性化させる意義は非常に高いものがあります。

※1:独立行政法人日本貿易振興機構 ホームページ

産学官で人、金、技術が循環 ドイツのスタートアップシーン(2):https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/1203/a5266ac82ccf6f6e.html

※2:日本経済新聞 ホームページ|政府のスタートアップ支援拠点、運営法人創設へ:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA303070Q4A830C2000000/

実施内容

本プロジェクトでは、大学のポテンシャルが東京都のスタートアップエコシステムにより一層生かされる環境づくりを進めるべく、大学とスタートアップの産学連携が当たり前になるためのモデルケースづくりと、普及啓発活動を実施します。

1)スタートアップ×大学 産学連携促進プログラム

産学連携へ取り組む意欲があるスタートアップに対して、産学連携に要する金銭面の支援や大学とのマッチング、事業メンタリング等を行う産学連携促進プログラムを実施します。スタートアップの事業成長を支援するとともに、本プログラムの支援事例を他のスタートアップの事業検討に役立つモデルケースとし、普及啓発活動に繋げていきます。

2)産学連携相談窓口の設置

産学連携への取組に取り組む意欲がある/関心がある、あるいは取り組みを行っているが課題を抱えているスタートアップに対して相談窓口(無償)を設置します。

3)普及啓発活動

スタートアップと大学の産学連携活動を活発化させるための普及啓発活動を実施します。 本プロジェクトを通じて、東京都のスタートアップエコシステムにおいて大学のポテンシャルをより一層生かせる環境づくり、及び、グローバル×10の達成に貢献します。更には、国内の産学官連携推進モデルを進化させるため、「大学・大企業・スタートアップ等による新たなオープンイノベーション」など更なる発展モデルの検討を進めてまいります。