イベント・講演会

「スタートアップにおける大学・大企業・自治体との連携を通じたスケール戦略」を5月8日(木)東京ビッグサイトで実施いたしました

当社では、東京都による「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業(TOKYO SUTEAM)」の令和6年度採択者として、スタートアップと大学の産学連携の促進に向けてさまざまな取り組みを行っています。その一環として、2025年5月8日、国内最大級のスタートアップイベント「Startup JAPAN 2025」で主催したカンファレンス「スタートアップにおける大学・大企業・自治体との連携を通じたスケール戦略」の様子をレポートします。

「Startup JAPAN 2025」は、5月8日・9日の2日間にわたって東京ビッグサイトで開催され、スタートアップやその支援企業など、約400社が出展。大手事業会社や自治体、スタートアップ関係者、VC/CVC/エンジェル投資家などがオープンイノベーションにつながる協業先との出会いやスタートアップとの商談やネットワーキングを求め、多数来場しました。

そこで行われた本カンファレンス「スタートアップにおける大学・大企業・自治体との連携を通じたスケール戦略」にも、連携に役立つヒントや事例を求めて、多くの聴衆が集まりました。

趣旨説明

最初に、当社より本日の趣旨紹介を行いました。

「スタートアップにとって、大企業との連携や産学連携、官民連携、いずれも大事です。今回は、それらを全て経験しているANAホールディングス発のスタートアップであるavatarin(アバターイン)株式会社の筒雅博氏に取り組みを紹介してもらい、スタートアップ支援の第一人者である株式会社ユニコーンファーム代表の田所雅之氏をお迎えして、スタートアップが大学・大企業・自治体などと連携しながらスケールを実現するための戦略やポイントについて議論していきます」

avatarin株式会社

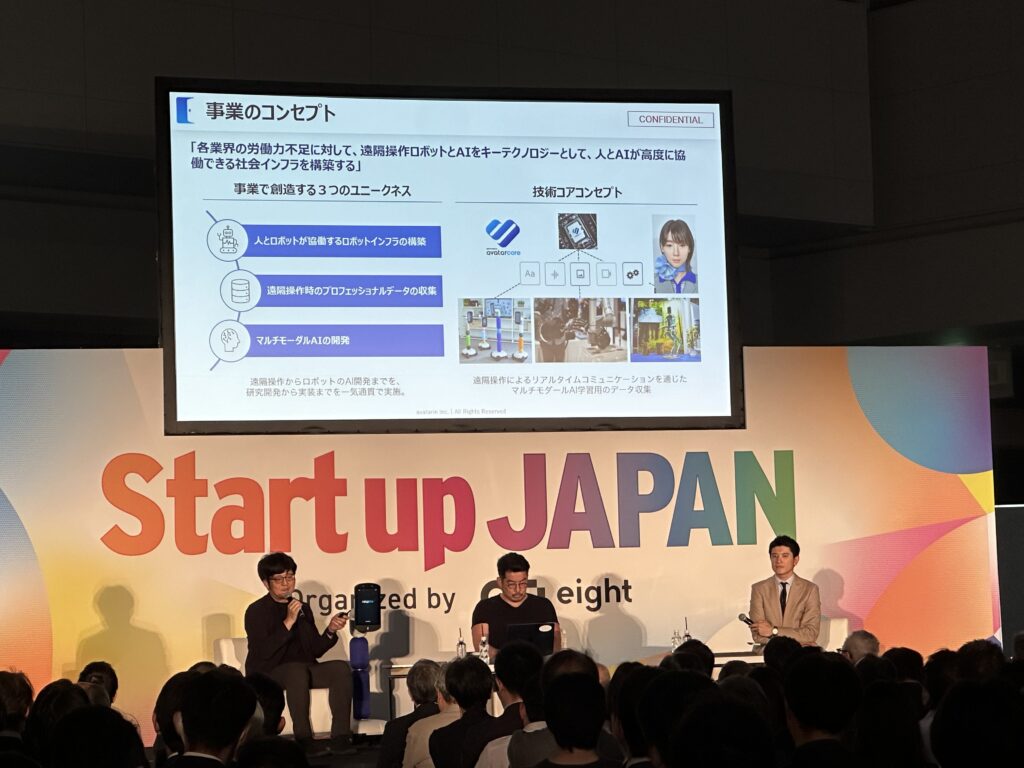

2020年創業のavatarin社では「距離や、身体的な制限をこえて、『人と人』『人とスキル』をつなぐことで、だれもが、いつでも、どこでも助け合える世界を創る」をビジョンとして、リアルタイムに会話や走行ができるコミュニケーションAIロボット「newme」を開発・展開。各業界の労働力不足に対応するべく、人とロボットが協働するインフラの構築と、遠隔操作時のプロフェッショナルデータの収集を目指しており、最終的には蓄積した接客データで、しっかりと相手の表情を察することのできる、EQの高いAIを作ろうとしています。

今回のテーマである連携については、人手不足のロボットによる課題解決をコンセプトとし、同社の強みである接客サービス領域に注力。連携先に期待する役割は、大企業は「技術開発や技術実証に一緒に取り組んでくれる伴走者」、大学は「一緒に課題に取り組み、中立的に広めてくれる賢者」、自治体は「顧客やハブになってくれるサポーター」だといいます。

個別に見ていくと、大企業との連携では、航空業界での活用を前提として、接客領域でのユースケースに特化してロボットやシステムの技術開発を実施。一方で、小売店や鉄道など、似たようなユースケースを持つ企業群を戦略パートナーにして、アバターロボットの機能が、一つの業界に偏らないようにしているそう。

大学との連携では、その研究力や知見を最大限発揮する形でテーマを設定。自然科学系では研究成果の社会実装を意識し、人文科学系では事例や研究フィールド、論文題材の提供により、業界への認知や規制緩和へとつながるようにしているそう。

そして自治体との連携では、区役所で住民サービス業務の遠隔化の実証を行ったり、自治体に地域企業とのマッチングなどを行ってもらって実証プログラムを展開。また、国土交通省の「中小企業イノベーション創出推進事業」において、航空業界全体に資する観点から、空港業務の人手不足の抜本的解決に向けたアバターロボットの大規模実証事業に採択されています。

さらに大きな事例として、産学官8機関と連携し、アバターロボットとローカル5Gを組み合わせて行った、大田区役所本庁舎での遠隔案内の実証が紹介されました。これはキャンパスクリエイトが東京都「次世代通信技術活用型スタートアップ支援事業(Tokyo NEXT 5G Boosters Project)」の開発プロモーターとして調整を行い、各機関の実証目的を整理して一体的に運用したものです。大田区が実証フィールドを提供し、事業会社がローカル5Gの敷設や運用管理などを担い、大学がローカル5Gの知見を提供し、周波数帯域の計測・データ収集などを担い、公的機関が遠隔接客業務の調査研究を行うといった連携が行われました。

この事業の成果として、区役所の住民サービス業務の事業者に興味を持ってもらえ、共同提案して本導入につながったこと。共同プレスリリースにより13社ものメディアに掲載されたことなどがあり、事業推進においてもポジティブな効果があったといいます。

avatarin社の取り組み発表の最後にまとめとして、以下のポイントが伝えられました。

スタートアップのスケール戦略としては、大企業・大学・自治体それぞれの役割に応じる形でつきあいを進めるのが有効。

なかでも、スタートアップとして事業を通じて解決したい課題にフォーカスする形で連携することが大事。その際、自社のプロダクトのステージ感や相手の期待値をうまくマネジメントしていく。

一方で、事業リソースを分散させてしまう危険性もあるので、技術開発や事業推進に関係のない連携であれば、理由や期限を明確にしながら丁寧にお断りしていくことも事業選択として必要。

ディスカッション

後半は、フリーアナウンサー篠原光氏の進行のもと、ユニコーンファーム社の田所代表とavatarinの筒氏が、スタートアップが大学・大企業・自治体などと連携しながらスケールを実現するための戦略やポイントについて議論が行われました。

田所代表によれば、逆説的ではあるがスタートアップがスケールするためには、最初スケールしないことが大事だとのこと。筒氏が言われたとおり、リソースを分散させないためだといいます。筋のいいユースケースを作るにはプロダクトマーケットフィット(PMF)を意識すべきだが、実証実験では特定の事象にとらわれやすくなりがちなので、そうならない冷静さが大事なのだそう。

筒氏にもその実感はあって、たとえばお客様のニーズが高くプロダクトを鍛えられる現場は、プロダクトにとっては、厳しい現場である場合が多い。プロダクトの進化にとっては、厳しい現場がベストな選択ではあるが、実証を失敗したらどうするか、お客様に悪い印象を与えたらどうするかを上手くリスクマネジメントしながら、冷静に対処して乗り越えていかねばといいます。

それに対し、田所代表は、そもそもディープテックのPMFとは長年の研究から生まれた技術を活用して、世界的な課題を解決することですが、スケールするには、より革新的でインパクトの大きいキラーユースケースを検証して展開する(PKF:プロダクトキラーユースケースフィット)べきだといいます。その事例としてエイターリンク社を紹介。ワイヤレス給電技術を提供するスタンフォード発スタートアップですが、最初は医療用インプラントデバイスへの給電の研究から始まり、製品化を探るなかで産業用ロボットの給電に着目。これがPKFとなり、今ではワイヤレス給電で配線のない世界を目指し、宇宙からの給電も見据えています。

このように、大きなニーズを掘り起こすことは大事で、筒氏も、大田区の事例において、自分たちの想定以上にお客様に使ってもらえたことが、大きなニーズがあったと気づいたポイントだったといいます。また、実証を進めるなかでは、相手のニーズを捉えるだけでなく、自分たちのビジョンを明示しておくことは大事で、それについて関係者に同意を得ていくことも重要だとのこと。たとえばavatarin社では、IQではなくEQにフォーカスしたAI開発を進め、温もりあるオートメーション社会の実現を目指しており、実証の内容や方向性を協議する場合においても、ビジョンから外れていないかは常に意識しているといいます。その点、自治体では地域に対してアバターロボットがいかに役立つかということでコミュニケーションは取りやすいが、アカデミアではそれよりも、自分たちのビジョンとアカデミアの研究テーマを上手く両立させる必要があるなど、連携先に応じたコミュニケーションを心がけているとのことでした。