全国の取り組み事例

HDXで生物多様性の「価値」を可視化する。バイオームが描く、産学官連携のあり方

はじめに

企業の技術、行政のフィールド、そして大学の知見。これら三者が連携する「産学官連携」は、複雑な社会課題を解決する強力な手法として期待されています。しかし、立場の異なる三者が一つの目的に向かって進むプロセスには、多くの困難も伴います。

今回ご紹介するのは、生物多様性の保全という壮大なミッションに挑むスタートアップ・株式会社バイオーム(以下、同社)が、京都産業大学とともに、三重県いなべ市で推進するプロジェクトです。本記事では、同社の取締役COOである多賀洋輝氏のお話をもとに、独自のDX技術を駆使し、「生物多様性」というこれまで目に見えにくかったものを可視化しようとする彼らの挑戦から、新しい連携の可能性を探ります。

「保全をビジネスに」― 市民参加で社会課題に挑むバイオーム

同社は、「生物多様性の保全をビジネスにする」というミッションを掲げる、京都大学発のスタートアップです。市民参加型のデータ収集(シチズンサイエンス)をDXの力で加速させ、社会課題解決とビジネスを両立させる、独自モデルの構築に取り組んでいます。現在までに110万ダウンロードを突破したスマートフォンアプリ「 活用されます。

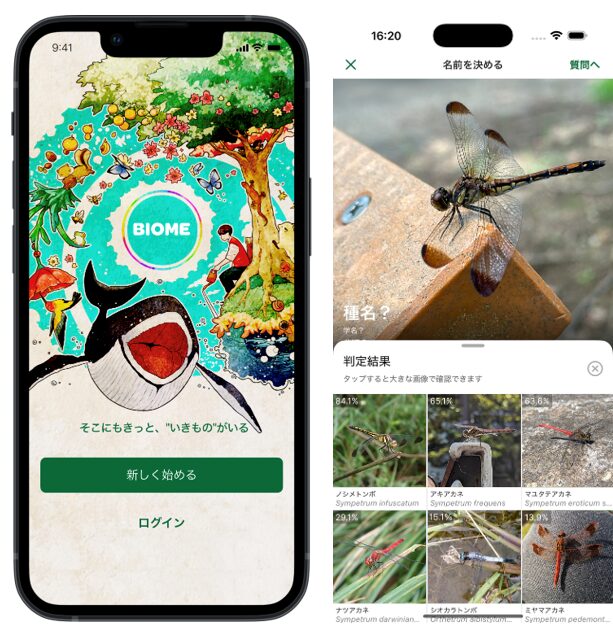

現在までに110万ダウンロードを突破したスマートフォンアプリ「Biome(バイオーム)」は、ユーザーが自ら撮影した生きものの写真を、ゲーム感覚で楽しく収集・記録できることが特徴です。投稿されたデータは、生物多様性の保全に役立てられ、必要に応じて行政の政策立案や、企業のネイチャーポジティブ経営を支援するソリューションの一環としても活用されます。

生物多様性を「データ化」し、「価値化」する

バイオーム様の事業と、その根底にあるミッションについてお聞かせください

多賀様▼

弊社は、生物多様性の保全をビジネスにしようというミッションを掲げ、京都大学で生態学を研究していたメンバー によって立ち上げられた会社です。生物多様性の破壊は、森林伐採や焼き畑のように、経済活動の中で行われることがほとんどです。であるならば、発想を変えて「保全がお金儲けになる」仕組みを作れば、保全は進んでいくのではないか。その考えから、生態系に関わるビジネスモデルを生み出そうということで、弊社が設立されました。

御社のビジネスモデルは、アプリで市民からデータを集め、それを法人向けに価値化するというユニークな形ですね

多賀様▼

弊社のビジネスは、まず生物多様性という見えにくい概念を「データ化」するフェーズから始まります。このフェーズでは、前述のアプリ「Biome」を市民の皆さんに使っていただき、「いつ、どこに、どんな生きものがいたのか」というデータを集めていただきます。次に、集めたデータを社会の様々な課題に合わせて整理・解析し、「価値化」するフェーズがあります。ここでは、集めたデータに基づき、社会のニーズに対してデータやコンサルティングという形でソリューションを提供しており、具体的には行政の生物多様性戦略の策定や、企業の非財務情報開示(TNFD対応)などに役立てています。市民の皆さんからデータを共有いただき、それを元に行政や企業に働きかけ、社会を良くしていく。そこが我々のマネタイズポイントであり、マルチサイドプラットフォームとしての立ち位置になります。

出会いが紡いだ、産学官連携の設計図

今回取り上げる、京都産業大学といなべ市とのプロジェクトは、どのような経緯で始まったのでしょうか?

多賀様▼

グリーンインフラ研究の第一人者である、京都産業大学の西田貴明先生とのご縁がきっかけです。西田先生とは何度もグリーンインフラの研究プロジェクトでご一緒しており、お互いに将来的に大々的な連携をする可能性を探っていました。

そうした中で、国の大型研究プログラムであるSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)のテーマの一つとして 「グリーンインフラ」にスポットが当たりました。

グリーンインフラの社会実装を進めたいという共通の想いを持つものが集まり、西田先生を中心に三重県いなべ市での研究プロジェクトが立ち上がり、弊社も研究協力者として加わることとなりました。

このプロジェクトにおける「産(バイオーム)」「学(京都産業大学)」「官(いなべ市)」それぞれの役割について教えてください

多賀様▼

京都産業大学が研究グループ全体の取りまとめ役、いなべ市が実証実験のフィールド提供、そして我々バイオームがDX技術とデータ解析を担う研究協力者という座組みでプロジェクトを進行しています。弊社の役割は、グリーンインフラが持つ多様な価値の中でも、特に「生物多様性を高める」という効果を可視化し、それが市民の皆さんにどのような良い効果をもたらすのかを実証することにあります。

アプリとリアルイベントで市民を巻き込む ― 三者連携の舞台裏

このプロジェクトで、バイオーム様が特に注力されたテーマは何だったのでしょうか?

多賀様▼

大きく2つのテーマに取り組んでいます。一つは、いなべ市内の生物多様性を「見える化」すること。そしてもう一つが、いなべ市のグリーンインフラに関わる人々(ステークホルダー)を増やすことです。この2つを、アプリというDX技術を使って同時に実現しようと試みました。

その2つのテーマを達成するために、具体的にどのような活動を進められたのでしょうか?

多賀様▼

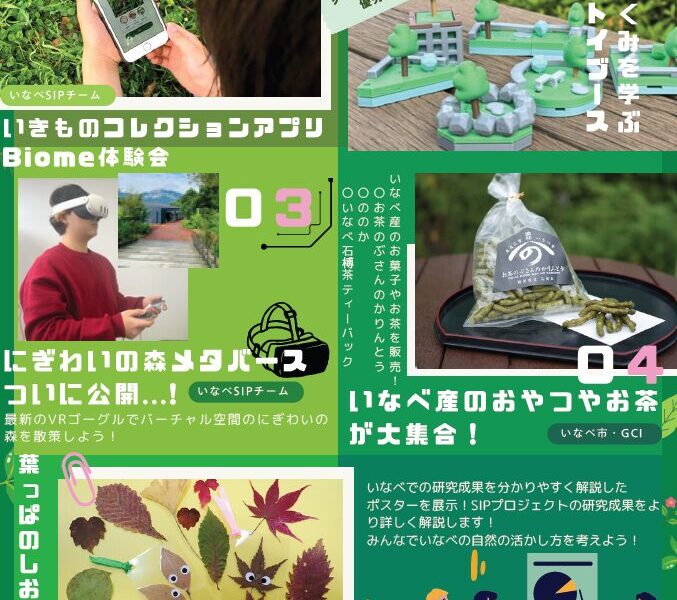

いなべ市民の皆さんにアプリを使っていただくために、「Biome」のアプリ内にいなべ市を対象としたクエストを配信しました。クエストは、市周辺でまたは市内で見つけた生きものを投稿することで達成でき、年間を通じて参加者の方にゲーム感覚で生きもの探しを楽しんでいただけるような仕組みづくりを行いました。ただ、箱を用意しただけでは参加者はなかなか増えません。そこで、いなべ市の協力も得ながら、現地で生きものの観察会などのリアルイベントも頻繁に開催しました。

特に、昨年の秋頃にかけて毎週開催したところ、これが起爆剤となってユーザー数が大幅に増加、市民の皆さんの参加が増えればデータも集まり、いなべ市の生物多様性の状況がどんどん明らかになっていきます。このおかげで、現在までに1万5千件以上のデータが集まっています。

「産学官」が連携する上での難しさや、それを乗り越えるための工夫があれば教えてください

多賀様▼

企業が求めるスピード感と、大学の研究として成果を出していくペースとの調整は大変な部分です。学生さんと連携する上でも、ビジネスとしての意識をそのまま求めてしまうと厳しい。そこは「そういうものだ」と理解した上で、彼らが動きやすいようにすり合わせを行う必要があります。

一方で、大学という存在が持つ「信用」や「突破力」は、地域を巻き込む上で非常に大きな力になりました。企業が単独で「調査させてください」と行ってもただの営業になってしまいますが、学生さんが「大学の研究として調査したい」と説明すると、すんなり話を聞いていただけることが多いということがよくあります。

データから関係性へ ― 社会実装に向けた新たな一歩

プロジェクトを通じて、得られた最も大きな成果はどのようなものでしたか?

多賀様▼

多様なステークホルダーとの関係性が構築できたことです。当初は市の担当者と我々、そして大学だけで始まったものが、今では地元のキャンプ場や林業関係者、博物館の方々など、様々な地域のプレイヤーが同じテーブルについてくれるようになりました。これは、プロジェクトを本当の意味で社会実装していく上で、何よりの財産です。

その成果を、本当の意味での「社会実装」に繋げていくために、現在どのようなことに取り組んでいらっしゃいますか?

多賀様▼

本当の社会実装とは、我々が提供したデータを、地域の皆様が自ら活用し、自分たちの力で街の魅力を考え、発信していける状態を作ることだと考えています。そのために、現在は市役所や博物館の方々を対象に、収集したデータをどう読み解き、どう活用するかを考えるワークショップを定期的に開催しています。

一方的に分析結果を提示するだけでなく、いなべ市の中にデータを活用できる「プレイヤー」を育てていく。そのプロセスこそが、今まさに進行中の、最も重要な社会実装のステップだと考えています。

最後に、これから産学官連携を考えている読者へメッセージをお願いします!

多賀様▼

同じプロジェクトに参加していても、企業、行政、大学、それぞれに立場や目的、達成すべきKPIがあります。それは当然のことで、その違いを理解し、どうすり合わせていくかが、連携を長続きさせるコツだと思います。「持ちつ持たれつ」の精神で、お互いを使い捨てにしないこと。そして、尊重しつつも、自分たちが「できること」と「できないこと」ははっきりと伝え、健全な関係を築いていくことが大事なのではないでしょうか。

まとめ

バイオームの挑戦の核心は、DX技術によってこれまで専門家の領域であった「生物多様性調査」を、誰もが参加できるプラットフォームへと転換させた点にあります。そして今回のいなべ市でのプロジェクトは、その革新的な仕組みが「産学官」という連携の形をとることで、いかに地域社会に大きな価値を生み出すかを示す、優れた実例と言えるでしょう。

市民参加を促すアプリ(産)、データの信頼性を担保する大学(学)、そして実証の場となる行政(官)。三者がそれぞれの役割を果たすことで、収集されたデータは単なる記録に終わらず、地域の魅力創造や政策立案へと繋がる、生きた資産となるのです。

取材先:株式会社バイオーム

- 法人名:株式会社バイオーム

- 会社ホームページ:https://biome.co.jp/

- 代表取締役:藤木 庄五郎

- 設立日:2017年5月31日

- 主な事業:生物情報プラットフォーム運営、生物アプリ開発運営、環境コンサルティング