全国の取り組み事例

スタートアップと大学の協働が生む相互メリット。中京大学が株式会社グラファーのサービスの導入を通して得られた知見と可能性

はじめに

生成AIの活用は、もはや企業にとって避けて通れない課題となっています。しかし、セキュリティへの懸念や活用方法の不明確さから、導入に踏み切れていない組織も少なくありません。特に教育機関においては、情報管理の厳格さが求められる一方で、業務効率化への期待も高まっています。

スタートアップ企業が大学にサービスを導入する。そこにはどのような戦略と工夫があるのでしょうか。今回取材した株式会社グラファー(以下、同社)と中京大学の事例から見えるのは、単なるベンダーと顧客の関係を超えた「協働」の形です。

生成AIの活用を支援するサービスを提供している同社。民間企業への導入を進める中、中京大学を皮切りに学校法人への導入も進んできています。初めて学校法人への導入に挑戦したグラファーは、大学側とどのように連携して事業を進めてきたのか。同社Enterprise事業部 Customer Success & Consultingの伊藤鴻太氏にお話を伺いました。

高いセキュリティ水準を維持しながら、生成AI活用を支援

まずは御社の事業紹介をお願いいたします

伊藤様▼

当社は「プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える」をミッションに掲げながら、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。2017年の創業時から、行政機関向けにデジタル化支援サービスを提供してきました。主力製品の1つである行政サービスのデジタル変革プラットフォーム「Graffer Platform」は累計250以上の政府機関で導入されています。

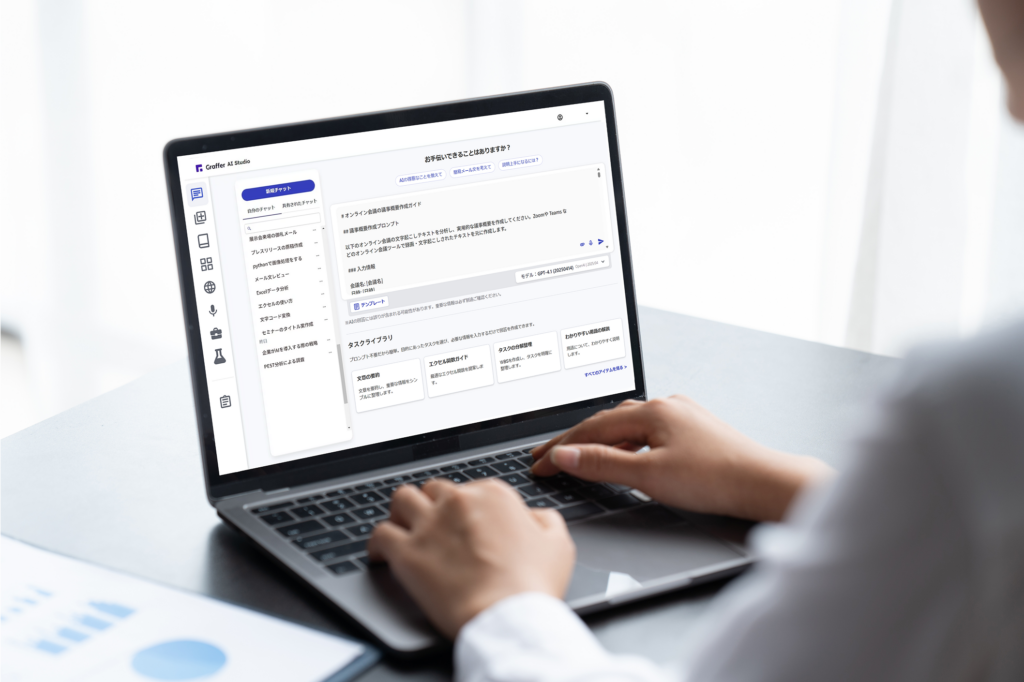

生成AIやChatGPTが注目され始めた2023年4月には、自社専用AI活用チャットサービス「Graffer AI Studio」をリリースしました。さらに同年10月からはGraffer AI Studioに伴走支援や人材育成・研修を加えた「Graffer AI Solution」の提供を開始しています。行政向けサービスで培った高いセキュリティ水準を維持しながら、民間企業を中心に生成AI活用を支援しています。

Graffer AI Solutionはこれまでにどのような企業が導入したのでしょうか?

伊藤様▼

幅広い業種の企業・団体に導入いただいています。今回ご紹介する中京大学のような教育・学習支援業の学校法人をはじめ、製造業、小売業、サービス業、情報通信業など、さまざまな分野でご活用いただいています。

生成AIモデルやサービスが増えている中、「実際の業務でどう活用すればよいか分からない」という声を多くいただきます。当社のサービスは、導入から利用定着、利用拡大までトータルで支援できることが特徴です。この包括的なサポート体制は、多くのお客様にご支持いただいています。

大学と連携しながら、共にプロジェクトを推進

中京大学は試験導入を経て、Graffer AI Solutionを本導入されたと伺いました。まずは試験導入の経緯について教えてください

伊藤様▼

中京大学と初めて面談したのは、2022年の年末頃でした。元々は学内でのペーパーレス化やキャッシュレス化を検討されており、行政のデジタル化を支援している当社にお問い合わせいただいたことがきっかけです。

課題解決に向けてさまざまなディスカッションを重ねる中で、生成AIの活用についても課題感を持たれていることが分かりました。特に、セキュリティ面を懸念されており、安全な環境構築を求められていました。ちょうど当社がGraffer AI Studioをリリースした時期でしたので、セキュリティ面も含めたサービス内容をご案内し、ご検討いただくことになったのです。

ヒアリングをしていく中で、ペーパーレス化とは別の課題もあったのですね。その後すぐに試験導入に至ったのでしょうか?

伊藤様▼

ヒアリングや準備期間を経て、2023年12月に中京大学でGraffer AI Solutionの試験導入が始まりました。試験導入をした3か月間、実際にご利用いただいたのは約40名の職員の方々です。当社からは生成AIや業務変革のノウハウを持った専門メンバー2名が専属でプロジェクト管理を担当しました。

特に大切にしていたのは、推進担当者様との密なコミュニケーションです。大学側と当社側が随時チャットでコミュニケーションを取れる体制を整え、月2回の定例会では大学側の困りごとの解決に努めました。チャットツール内で寄せられた質問に答えながらディスカッションを重ね、大学と一丸となってプロジェクトを進めていきました。

試験導入時はどのようなサービスを提供されたのでしょうか?

伊藤様▼

本導入と同じように、プロダクトであるGraffer AI Studioのご提供と職員のみなさんの習熟度向上のための研修実施、伴走支援をしました。プロダクトを用いて実際に取り組んだ内容としては、大学のシラバス作成やアンケートの取りまとめ、就職支援における面接の質問・深堀質問のリストアップなどが挙げられます。文書作成をはじめとする既存の大学運営業務の削減に向けて、ハンズオン形式でご支援しました。

中京大学への導入は今後の事業展開の重要な一手になった

Graffer AI Solutionを導入した学校法人は中京大学が最初とのことですが、御社としてはどのような期待がありましたか?

伊藤様▼

学校法人の業務フローや、生成AIを適用するうえでの課題に対する知見が得られることへの期待は大きかったです。

また、当社が多数の導入実績を持つ行政機関と学校法人は、ビジネスの進め方などにおいて共通点が多くあります。そうした当社のビジネスと親和性の高い領域に展開していくうえで、今回の中京大学への導入は重要な一手になると考えていました。

一方で、初めての取り組みならではの苦労もありましたか?

伊藤様▼

やはり最初は業務フローが分からないことが、プロジェクトを進めるうえで大きな課題でした。この課題を解決するために大学側としっかりコミュニケーションを取り、業務の具体的な中身を知ることで業務フローへの理解を深めていきました。

初めて生成AIのサービスを導入した大学側にも苦労があったのではないでしょうか?

伊藤様▼

業務課題や生成AIの活用箇所の特定、そして利用拡大にあたっての施策づくりに苦労されていました。「何に対して生成AIを使えば良いか分からない」という声に対しては、業務内容を分解しながら利用できる箇所をご提案しました。

今回の中京大学に限らず、生成AIがどんな仕組みで動くのか分からない、分からないから怖くて触りたくないという方は一定数います。利用拡大や利用率の向上に向けては、研修やチャットツールでのコミュニケーションを通じて前提となる理解を共有し、次のステップに進んでいただくためのご支援をしました。

そうした手厚い支援が評価されて、本導入に至ったということですね

伊藤様▼

3か月の試験導入後、本導入を検討するのにあたって、大学側では他社サービスとの比較もされたと聞いています。最終的には、他社と比べて機能に優位性がある点や最新モデルが利用できる点、そして伴走支援をご評価いただいて本導入に至りました。

試験導入中に、既存業務における一定の業務削減効果が見られたことも大きかったですね。2024年3月の本導入後、学内の利用者数は右肩上がりで増えており、具体的には2025年1月時点から同年7月末にかけて、利用者数は約半年でおよそ57%増加しました。

学校法人へのサービス導入は信頼につながる側面も

中京大学への導入で得られた知見を今後、どのように活かしていく予定ですか?

伊藤様▼

今後新たに学校法人に向けてサービスの導入を進めるうえで活かしていきます。中京大学様とのプロジェクトで得られた知見をもとに導入向けの資料を作成することで、別のプロジェクトもスムーズに進められた事例があります。大学ごとに業務フローやルール等が多少異なっても、抽象化することで中京大学から得られた知見は大いに活用できると思っています。

また、中京大学は意思決定のプロセスがとても明確でした。例えば、トライアル実施後にどんな結果が出たら継続するのか、どの定量指標をもとに判断するのか、といった点があらかじめ定まっていました。当社としては試験導入を進めるうえでの目安やノウハウを他の学校法人の試験導入に活かしていきたいです。

学校法人へのサービス導入を通して、御社としても知見が溜まった様子が伺えます。今回の導入プロジェクトのように、スタートアップ企業と大学が協働する意義やメリットについてはどのように考えていますか?

伊藤様▼

スタートアップ目線では大きく分けて2つあると思います。1つは、信頼を獲得できることです。民間企業のお客様と商談をしているときに、学校法人での導入実績が安心材料になっていると感じる場面があります。各大学のブランド力の恩恵を享受できることは、スタートアップ企業にとって大きなメリットです。もう1つは、先ほども言及したとおり、業務フローのように大学特有の仕組みやシステムなどの知見を得られることですね。

大学目線では、スタートアップ企業との協働は、学外の新しい情報にアクセスしたりキャッチアップしたりできる側面があるのではないでしょうか。今回の当社の例で言えば、サービスを通して大学側は常に最新の生成AIモデルの情報を得られることが挙げられます。

スタートアップ企業と大学双方のメリットが循環していくと、日本の教育や社会が良くなっていくことが期待できます。そうした観点においても、スタートアップ企業と大学の協働は意義があることだと思います。

誰もが隔てなく生成AIが使える未来を目指して

最後に、御社およびGraffer AI Solutionの今後の展望を教えてください!

伊藤様▼

一番の理想は、すべてのみなさんが隔てなく生成AIを使えることです。現在はスキルや知見による差が開きやすく、その差も大きくなりがちです。より多くのみなさんが生成AIを活用することで業務時間の削減だけでなく、やりたいことややるべきことに時間を集中的に使えるようにしていきたいと考えています。

そのためにも、生成AIに詳しくない方や苦手意識を持っている方であっても、思わず使い続けたくなるようなプロダクトを開発していきたいですね。最初は誰でも使いやすいデザインから入り、その先では専門的にも使えるプロダクトの開発を目指しています。

まとめ

グラファーと中京大学の協働は、単なるサービス導入を超えた価値を生みました。グラファー側は学校法人特有の業務フローや課題に関する貴重な知見を獲得し、大学側は安全な環境で生成AIを活用できる体制を実現。この成功事例は、すでに他の学校法人への横展開にもつながっています。

スタートアップ企業と大学の協働は、お互いの強みを活かしながら社会を前進させる――。そんな可能性を強く感じさせる取材でした。

取材先:株式会社グラファー

- 法人名:株式会社グラファー (Graffer, Inc.)

- 会社ホームページ:https://graffer.jp/

- 代表取締役:石井 大地

- 設立日:2017年7月18日

- 主な事業:生成AI活用ソリューション「Graffer AI Solution」の提供、行政サービスのデジタル変革プラットフォーム「Graffer Platform」の提供