全国の取り組み事例

東大松尾・岩澤研究室発スタートアップIGSAが千葉大学と挑む、 脳の健康管理アプリの開発・社会実装に向けた取り組み

はじめに

「未来のあたりまえを創り、持続可能な幸せを追求する」をパーパスとして、2022年8月に創業し、「人々のためのAI開発」に取り組む株式会社IGSA(以下、同社)。音声言語領域を強みとし、主に「リユース取引支援」「音声バイオマーカー」「社会的処方」の3つの領域において、AI技術を活用した研究開発およびサービス提供を行っています。2024年7月には、墨田区のプロトタイプ実証実験支援事業に採択され、千葉大学との連携による社会実装実験に取り組んでいます。

今回は、代表取締役 CEOの松島創一郎さんに、この産学連携プロジェクトに関する背景や経緯、連携のポイント、具体的な取り組み内容などについてお伺いしました。

※脳の健康をチェックするサービス「はなしてね」(早期公開版)プレスリリースはこちら

※以下、株式会社IGSA様・松村様へのインタビュー形式でお話をお伺いします

「人間中心のAI開発により、健康寿命の延伸に貢献する」

まず、御社の事業について教えてください。

松島様▼

未来の社会システムをAIと人間で作っていくことを目指し、AIソリューションの開発、販売、提供を行っています。AIの技術の中でも特に音声言語領域の基盤モデル開発に強みを持っており、主に企業や自治体のDXやAI導入を支援する事業を実施しています。また、最近ではVLM(視覚言語モデル)を用いたリユース取引支援にも取り組んでいます。

今回の千葉大学との連携プロジェクトについて教えてください

松島様▼

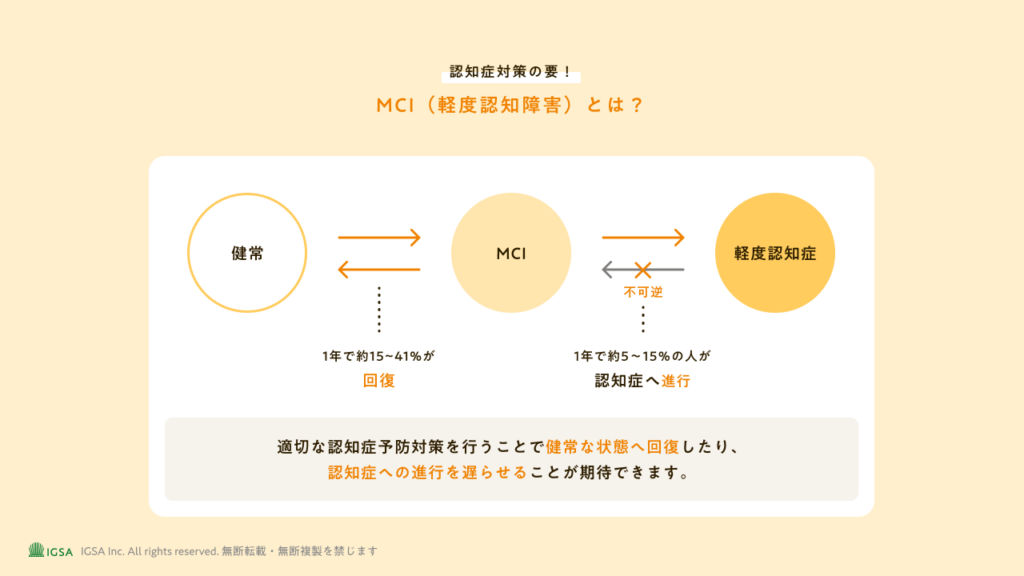

今回のプロジェクトはヘルスケア事業における連携で、音声解析をベースにMCI(軽度認知障害)の兆候を検出するアルゴリズムを開発する取り組みです。日本では高齢化の進行とともに認知症の方の割合も増えていること、また認知症基本法が2021年1月から施行されたことを受け、認知症施策推進基本計画の中で早期発見やスクリーニング検査の実施が推奨されています。私たちの開発は、そのためのソリューションとして取り組んでいます。

※東京都の健康長寿医療センターとの共同開発

このソリューションに取り組まれた背景やきっかけを教えてください

松島様▼

まず、認知症の予防にあたっては、脳の神経変性が起こる前に原因となる物質を投薬で取り除くことが重要です。また、認知症になる前の段階(MCI: Mild Cognitive Impairmentやそれ以前)で検出して早期に適切な対処ができれば健常な状態への回復が期待できます。このように認知症予防においてMCIの検出は非常に重要な役割を果たすことから、本取り組みを通じて健康寿命の延伸に貢献したいと考えたことがきっかけです。

開発において重視していることは何でしょうか?

脳の健康管理アプリ「はなしてね」の使い方

脳の健康管理アプリ「はなしてね」の使い方

松島様▼

検出精度、ユーザー負担、学習効果の3つにアプローチできるソリューションである、ということを重視しています。まず、ユーザー負担について、本サービスは自宅でスマホを使って2分前後で簡単に脳の健康の検査ができることが強みです。これにより、認知症に対する不安はあるものの病院に行くほどではないという方に負担少なく気軽に検査を行っていただき、健康意識を高めたり適切な処置を受けられたりすることを目指しています。

一方、学習効果は、神経心理検査を複数回繰り返すとユーザーが検査内容を覚えてしまうために正確な認知機能推定が困難になることを指すのですが、これを改善することで、定期的な検査実施や、効果検証を通したエビデンスの付与が簡単にできるようになります。

開発にあたっての課題はありますか?

松島様▼

MCIは、出力に特徴が現れづらい点や評価基準の属人化、データ不足など課題も多くあります。検出精度を高めるために、最終的な回答だけではなく回答途中の発声を含む全体のプロセスの評価、およびモデルの追加学習に利用できるデータの収集などを行い、精度の高いモデルの開発に向けて研究を進めています。

今回の産学連携に至った経緯を教えてください

松島様▼

まず、今回の産学連携は、弊社が令和6年度に採択された「墨田区プロトタイプ実証実験支援事業」を通じて行っています。本事業では、公募申請の段階で自社のニーズに合わせて実証実験のパターンを以下の中から選ぶことができます。

① プロトタイプ導入パターン:スタートアップが有する既存の製品、サービス等の導入による実証実験事業

② プロトタイプ開発・改良パターンA・B

A) 区内ものづくり企業(クリエイター含む)との共創により既存製品の改良又は新製品の開発を伴う実証実験事業

B) 区内ものづくり企業が技術転用等による新規開発や事業創造などに自ら取り組む実証実験事業

③ 大学協業パターン:大学・研究機関との共創により行う実証実験(共同研究契約・技術移転・受託事業)

弊社の現状課題や理想的な実証実験の進め方を考えた際、③大学協業パターンがもっとも適していそうだったこと、また弊社が墨田区のアクセラレーションプログラムにすでに採択されていたことから、行政(墨田区)の方々からもご助言をいただき、最終的にこの枠組みで応募することを決めました。

大学の選定にあたっては、墨田区内の大学のうち、弊社の取り組み内容やビジョンに最もマッチした千葉大学様にご相談させていただきました。

医学部も含め、いろいろな学部の先生方とお話する中で、今回一番親和性が高いと感じた予防医学センターの先生と連携させていただくことになりました。

双方にとってメリットのある役割分担を行うことで、スムーズな連携を実現

大学との連携を検討する際、最も重視したポイントを教えてください(技術面、研究者、施設、社会的信用など)

松島様▼

思考のプロセスや目指しているビジョンが近いかなど、先生との相性を最も重視しました。また、ヘルスケアのアプリは、ユーザーに使ってもらうにあたってUI・UXが非常に重要です。実際、機能が良くても操作性やインターフェースが良くないと使ってもらえないこともあります。

今回の連携では、開発に対する医学の専門的なご意見というよりも社会実装に向けたUI・UXの改善に関わる領域での関与をしていただきたいと考え、その領域における検証が可能な予防医学センターの先生との連携に至りました。

連携にあたり、調整が難しかった点や苦労した点はありますか?また、それをどのように克服しましたか?

松島様▼

大学連携で特に注意しなければならないのが権利に関わる問題です。そのため、どこまでを弊社で行い、どこからお手伝いいただくかという役割分担が非常に重要になります。

今回は、既に開発を行っていて切り分けができないところではなくアプリケーションのユーザービリティ(UI・UX)にスコープを絞ることで、コストとリスクの観点で最適な連携を実現することができました。

大学にコミットしてもらう部分を絞ることに関しては、どのように判断されたのですか?

アプリ開発時から東京都健康長寿医療センター研究所との連携に取り組んでおり、その連携ノウハウが役に立っていると考えています。また、私たちのような人工知能(AI)を取り扱う会社は、知的財産権の保護が極めて重要で、常日頃交渉を徹底して行っているため、今回連携にあたっても明確な役割分担を行うことが必要不可欠であると判断していました。

実証実験で得られた検証結果を活かして、アプリケーションの改善案が明確に

あつまレHUB・LAB・SUMIDAでの実証実験の様子

あつまレHUB・LAB・SUMIDAでの実証実験の様子

連携プロジェクトの期間や具体的な取り組み内容について教えてください

松島様▼

実証実験の期間は、2024年10月から2026年3月末までの1年半です。昨年末に契約を締結し、春から試験的に実証実験を開始しています。千葉大学にお手伝いいただいている領域は、大きく場所の提供、ユーザビリティ評価、そして効果検証に活用するための検査設計への専門的助言の3つです。

直近では、千葉大学の墨田サテライトキャンパス内で大学が運営しているリビングラボを活用させていただき、体験ブースを作って実際にアプリケーションを体験していただいた方へのアンケート調査を行っています。ユーザビリティを学術的な手法で定量化することで、アプリにおける検査体験の測定および改善に取り組んでいます。千葉大学には、ユーザビリティの測定方法や基準にあたってご助言をいただいています。

大学との連携において活用した補助金や助成金、大学からの資金的な補助などはありますか?

松島様▼

実証実験費用の一部には、墨田区の補助金を活用しています。大学側からの持ち出しはありません。場所を使わせてもらうことと先生から知見をご提供いただくことがメインなので、学生の稼働や実働はほぼ発生しません。

産学連携を通じて得られた具体的な成果について教えてください(新製品・サービス開発、技術の実証、社会実装事例など)

松島様▼

まだ実証実験の途中ではありますが、これまでに千葉大学にコミットしてもらっている部分に関しては、場所を提供していただいたこと、それによるアンケート数の確保ができたこと、現状のアプリのユーザビリティの評価を正しくできたことなどが挙げられます。また、効果検証に関する必要なステップがわかりロードマップをつくれたことも具体的な成果の一つです。現在は、研究成果の第一弾として「はなしてね」という自宅でスマホを使って脳の健康管理を簡単にできるサービスの早期公開版をリリースしています。

今回実証実験で採用した測定方法(SUS:System Usability Score)を通じて、現状のアプリケーションに対してどのようなフィードバックがありましたか?また、それに対してどのような改善をお考えでしょうか?

松島様▼

SUSについては、具体的なフィードバックをいただくのではなく画一的な指標で点数が付くため、いわゆる文章でのフィードバックは受けることができません。一方、アプリケーションの使用にかかる時間に対するスコアが低い結果が出たため、その改善に取り組んできています。

スタートアップ企業による産学連携の促進には、行政の支援が重要

千葉大学鈴木規道准教授とIGSAの松島代表

千葉大学鈴木規道准教授とIGSAの松島代表

今回の千葉大学との連携を通じて考える、スタートアップ企業が大学と連携する意義やメリットについて、お聞かせください

松島様▼

一番のメリットは、スタートアップの社会的な信用度がアップすることだと思います。産学連携を通じて、大学と共同でのイベント等にも取り組むことができ、社会におけるスタートアップのプレゼンスを向上させるよいきっかけになると感じています。また、通常の企業間連携やスタートアップ間のネットワーキングだけでは得られない、最新の専門的なアドバイスをいただける点も、非常に重要なポイントだと考えています。

スタートアップ企業が大学と連携する際に直面することの多い課題と、それに対する向き合い方についてはどのようにお考えですか?

松島様▼

課題としては主に3つあります。

一つは、知的財産権の切り分けをしっかりとすること。役割分担の方法によっては、後々連携が上手くいかなくなるケースもあるので、最初の段階でこの部分の調整をしっかり行うことが重要です。

次に、先生との相性です。連携先を探すにあたっては、複数の先生とお話することになると思いますが、お話の中で価値観やビジョンが異なると感じたら、連携の前に一度立ち止まるべき かもしれません。時間は少しかかるかもしれませんが、本当に納得できるマッチングが実現するまで、さまざまな先生とお話することをおすすめします。

最後は、費用の問題です。大学との産学連携に行政が関わっていることは少ないので、自分たちで費用についても大学側と交渉をしていく必要があります。

ただし、未知の事業の価値を大学側に分かりやすく伝えていくことは至難の業ですので、スタートアップ・大学ともに連携に向けてお互いに歩み寄る姿勢が重要だと考えます。その意味では、スタートアップと大学が連携を行う際のスキームがあれば、産学連携がさらに進むのではと考えています。

今後、東京都や行政に求める産学連携支援のあり方について、ご意見を聞かせてください

松島様▼

今後求めたいことには、2つあります。一つはマッチングへの支援、もう一つは費用面での支援です。マッチングについては、スタートアップがいきなり大学の先生に話を持っていくことは容易ではありませんので、行政に間に入っていただいて連携をご支援していただくことで、対話やマッチングがスムーズに進むと考えています。

一方、費用面の負担は、スタートアップが大学との産学連携を行う上で最初の障壁となります。そこで、最初の一歩を進むための補助金などがあると、スタートアップ側としては大変ありがたいと思います。

まとめ

同社と千葉大学の連携事例では、大学との役割分担を明確にすることや、納得するまで先生や研究室とのマッチングに挑戦し続けることの重要性が明らかになりました。連携前後の調整や対話は決して簡単ではありませんが、一度その壁を乗り越えることで、単独では得られなかった知見やインサイトが得られるかもしれません。

一方、長期的な課題としては、金銭面での補助や連携にあたってのスキームが不足している点などが挙げられました。更なる連携活性化に向けて、まずは社会全体として土台作りに取り組んでいくことが重要だと言えるでしょう。

取材先:株式会社IGSA

- 法人名:株式会社IGSA

- 会社ホームページ:https://igsa.co.jp/

- 代表取締役:松島 創一郎

- 設立日:2022年8月

- 主な事業:音声バイオマーカー技術およびAIソリューションの開発、販売、提供