全国の取り組み事例

『測れない価値』への挑戦:シンクアロットと国際基督教大学、発達心理学で切り拓く幼児教育の新境地

はじめに

「こどもたちの世界観を広げる」――この思いを胸に、幼児教育の新たな地平を切り拓く株式会社シンクアロット。

同社が生み出した主力サービス「せかいタッチ」は、こどもたちにグローバルな視点と多様な価値観への理解を育むプログラムとして注目を集めていますが、その誕生の背景には、この連携が深く関わっていました。

教育現場のニーズとアカデミックな探求心はいかにして交差し、一つのプログラムを磨き上げたのか。本記事では、株式会社シンクアロットと、国際基督教大学(ICU)教養学部アーツ・サイエンス学科の直井上級准教授(専門:発達心理学・神経科学)との産学連携を通じた価値共創の道のりを紐解いていきます。

世界への扉を、こどもたちの手の中に - 株式会社シンクアロット

同社は、「こどもたちの世界観を広げる」という企業理念のもと、幼稚園・保育園・こども園(以下、園)を対象とした教育プログラムを提供しています。

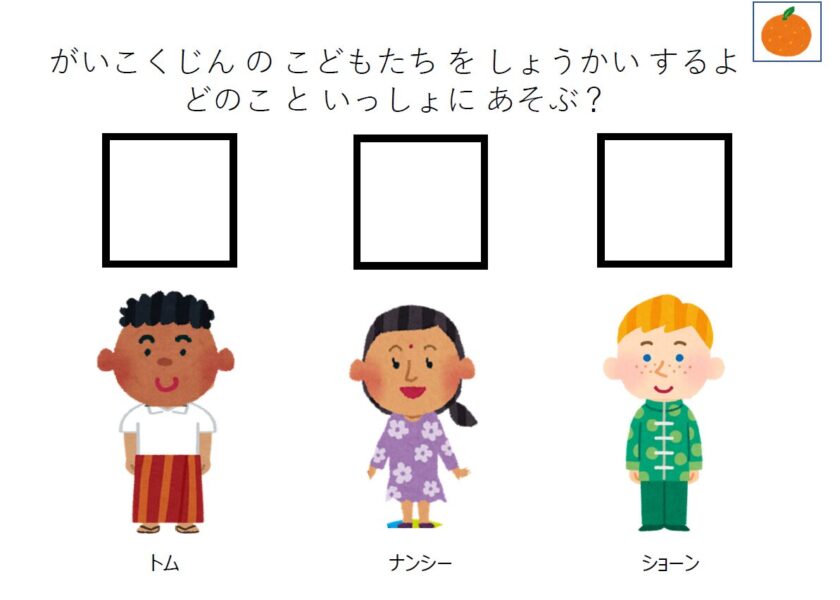

主力サービスである「せかいタッチ」は、オンラインを活用して日本の園児たちが海外の同世代のこどもたちとリアルタイムで繋がり、遊びや対話を通じて生きた異文化に触れる国際交流プログラムです。このプログラムは、こどもたちの知的好奇心や主体性、多様な文化や人々への理解と思いやりの心を育むことを目指しています。

※以下、株式会社シンクアロット様・漆間様へのインタビュー形式でお話をお伺いします

産学連携の始動 ―「測れない価値」を問う挑戦

「せかいタッチ」の誕生には産学連携が深く関わっていると伺いました。もともと連携をはじめる前に、どのような事業課題があったのですか?

漆間様▼

現在展開している「せかいタッチ」の前から、「世界交流プログラム」という1対1のオンライン国際交流プログラムを提供していました。「世界交流プログラム」は、日本の保育園・幼稚園・こども園(以下園)さんと海外のプレスクールをオンラインでつなぎ、個別の交流をサポートするサービスなのですが、これには、単発の交流(お祭り)で終わってしまうという課題があり、それゆえ継続性に乏しく、こどもたちが内容を忘れてしまう点や、コストの面がネックとなっていました。なにより、「世界観が広がりましたか?」という成果が非常に曖昧で、我々自身でこの指標を測る術がなかった。これが、産学連携以前に弊社が抱えていた大きな課題でした。

当時、お客様からはどのような声が寄せられていましたか?

漆間様▼

お客様からは「いいね」と言っていただくものの、サービスの広がりが非常に緩やかで…。教育プログラムとしてしっかり見てもらうための「芯」のようなもの、つまり客観的な根拠や理論的な裏付けがほしいと強く感じていました。自分たちのプログラムの価値を、もっと自信を持って伝えたかったんです。

縁を結んだ研究パートナー ―国際基督教大学 直井先生との出会い

これらの課題の解決にあたって、産学連携という手段を選んだきっかけを教えてください

漆間様▼

ちょうどその頃、多摩イノベーションエコシステムという取り組みに参加しはじめたのですが、事務局の方と話す中で「学術的にサービスの効果を証明してみては」というアドバイスをいただきました。特に幼児向けの成果は、我々だけで「効果がありました」と言うのは難しい。そこで、大学の先生のお力をお借りしようと考えたんです。

産学連携の連携先として、国際基督教大学の直井先生に協力を依頼された決め手は何だったのですか?

漆間様▼

何人か候補の先生はいらっしゃったのですが、直井先生のご専門である発達心理学や、こどもたちの変化を捉える研究アプローチが、我々の特徴であるふわっとした、カテゴリーを設定しづらいプログラムの成果を把握するのに最も適していると感じました。また、我々のような事業規模でもちゃんと成果を測れますよ、と明確におっしゃってくださったこと、そしてなにより先生ご自身が我々の取り組みに関心を持ってくださったことが大きかったですね。

共同研究のプロセス ―「世界観の広がり」を可視化する試み

直井先生とは、具体的にどのような共同研究をされたのですか?

漆間様▼

「世界交流プログラム」の利用前後で、こどもたちにどのようなポジティブな変化があるのかを検証しました。具体的には、「主体性」「探求心」「多様性への寛容度」という3つの視点からこどもたちの変化を測りたいと直井先生にご相談したところ、設問設計から評価方法まで全面的にサポートいただきました。例えば、幼少期のこどもはYesバイアスが強いので、単純な挙手ではなくマークシート形式にするなど、専門的なアドバイスを頂いて、大変参考になりました。

研究を進める上で、特に印象的だったことや価値を感じた点はありますか?

漆間様▼

直井先生が、我々が事業体であることをよく理解してくださっていた点ですね。研究としての厳密さはもちろんですが、事業としてどのような成果を示したいかという視点も汲んでアドバイスをくださったので、非常にスムーズに研究を進めることができました。

研究成果と向き合う ― データが示した新たな方向性

共同研究の結果はいかがでしたか?

漆間様▼

「探求心」や「主体性」といった指標は、プログラム後に全体的にスコアが上がり、統計的にも有意性が確認でき、弊社にとって大きな成果となりました。一方で、当時サービスの特徴として重視していた「多様性への寛容度」については、下がりはしないものの、統計的に有意な変化とまでは言えませんでした。

その結果をどのように受け止め、プロダクトの改善に繋げようと考えましたか?

漆間様▼

直井先生と何度も議論を重ねた結果、「1回の交流だけでは、寛容度を大きく引き上げるのは難しいのかもしれない」という仮説に至りました。園の先生方からも「1回で終わるのはもったいない。終わった後の方がこどもたちの関心が高まっていると思う」という声があり、最終的に異なるアプローチのプログラム開発に大きく舵を切るきっかけとなりました。

「せかいタッチ」の誕生 ― 産学連携から生まれた新たなプログラム

研究結果や現場の声を受け、開発された「せかいタッチ」。その開発の背景には、どのような想いがあったのでしょうか?

漆間様▼

「せかいタッチ」の開発にあたっては、「世界交流プログラム」の単発・集中型モデルの良さを活かしつつも、より多くのこどもたちに継続的な国際交流の機会を提供したいという想いがありました。年に1回、大規模な交流をするよりも、年間を通じて繰り返し海外のこどもたちと触れ合える方が本質的な異文化理解や他者理解に繋がるだろうと考えました。また、先生方の負担を軽減し、より多くの園で気軽に導入できるような新しいモデルが必要だと考えた結果、「せかいタッチ」では、先生が必要に応じていつでも教材を使えるプラットフォーム型を採用しました。これにより、こどもたちにとっても先生にとっても、より利便性の高いサービスに刷新しました。

現場からは「せかいタッチ」にどのような声が寄せられていますか?

漆間様▼

先生方からは「柔軟に活用できるようになった」と非常に好評です。そして、事業面でも大きな変化がありました。導入と運用の手軽さが決め手となり、以前はアプローチが難しかった大手保育園チェーンさんや公立保育園での導入も決まりました。これは産学連携を通じてプログラムの教育的価値や姿勢に対する社会的な信頼がアップし、その点に価値を感じて頂いていることが決め手だと考えています。

未来への共創は続く ― 継続的な連携と幼児教育の新たな可能性

直井先生との連携は、今も続いているのですか?

漆間様▼

直井先生にはアドバイザーとして継続的に関わっていただいています。現在は、2ヶ月に1回程度ミーティングを通じて現在の課題について相談したり、新しいプログラムのアイデアについて発達心理学の観点からご意見をいただいたりしています。直井先生と出会えたことは、我々にとって本当に大きな財産です。

今後の産学連携や事業の展望についてお聞かせください

漆間様▼

今後は、より踏み込んだ研究として、こどもたちの脳波計測やアイトラッキングなどを活用した変化の分析にも挑戦してみたいと考えています。また、既にスタートしていますが、0~2歳といった低年齢の子どもたち向けのプログラム開発も進めています。まだ文化理解は難しくても、多様な顔や言語の音に触れる経験が、その後の他者への寛容度や言語の理解度に関わってくるという研究もあり、このような点でも貢献したいと考えています。

これから連携を考える人へ

最後に、これから産学連携を考える企業や大学関係者へ、アドバイスをお願いします

漆間様▼

産学連携を通じて、自分たちの事業の提供価値が本当に価値あるものなのか、多様な視点を持つ方々と真摯に見つめ直す良い機会になります。大学との連携は、事業の見直しとしては一見遠回りに見えるかもしれませんが、本質的な成長に繋がる可能性を秘めていると思いますので、産学連携を単純な権威付けとして捉えるのではなく、本質的な事業価値の見直しや創造に向けて、ぜひ取り組んでみて頂ければと思います。

まとめ

株式会社シンクアロット国際基督教大学(ICU)教養学部アーツ・サイエンス学科 直井上級准教授との共同研究は、既存の「世界交流プログラム」モデルの効果を科学的に裏付けると同時に、新たな課題も浮き彫りにしました。その知見を基に、シンクアロット社は「せかいタッチ」という新しい継続的な国際交流プログラムを創出、ますます事業の成長を加速させています。

研究結果を真摯に受け止め、それを新しいサービス開発へと大胆に繋げたこと。さらに継続的なパートナーシップによって、引き続き検証と改善を進めていくその姿勢こそ、「世界観の広がり」という見えない価値への挑戦であり、本連携最大の魅力だと言えるでしょう。

両者が今後どのように挑戦を深め、未来を切り拓いていくのか、ますます期待が高まります。

取材先:株式会社シンクアロット

- 法人名:株式会社シンクアロット

- 会社ホームページ:https://www.thinkalot.jp/

- 代表取締役:漆間 康介

- 設立日:2018年3月

- 資本金:1,000万円

- 主な事業:幼稚園・保育園向け世界交流プログラム「せかいタッチ」の提供 / 幼稚園・保育園向けSDGsプログラム「ちきゅうフレンズ」の提供 / グローバルでの幼児保育・教育、ESDの研究調査

「多摩イノベーションエコシステム促進事業」について

東京都では、多摩地域に集積している技術力の高い中小企業や大学・研究機関などが多様な主体と交流・連携し、イノベーションを起こし続ける好循環(エコシステム)をつくる取組を進めています。

▶ WEBサイト:多摩イノベーションエコシステム促進事業