全国の取り組み事例

横浜発スタートアップが大学と挑戦する、学生と育む“起業家精神”実践プログラム

はじめに

横浜発のスタートアップと大学が仕掛けるのは、学生が「起業家精神」を実践的に学ぶプログラムです。関東学院大学とスカイファーム株式会社(以下、同社)によるこの産学連携事例は、単なる講義にとどまらず、現役経営者と学生が直接議論しながらビジネスプランを構想していく点に大きな特徴があります。

教科書では得られない“リアルな挑戦”を通じて、学生はどんな未来を描いているのでしょうか? 同社代表取締役の木村拓也氏、そしてかつて同社で実施した産学連携プログラムに参加したことをきっかけに入社したという社員の大武和生氏に、具体的な内容をお聞きしました。

商業施設で広がるモバイルオーダーの新しい形

まず、御社の事業概要を教えてください

木村氏▼

当社は、「NEW PORT(ニューポート)」というモバイルオーダーのプラットフォームを開発・運用しています。一言で説明すると、飲食店やショップがデリバリーやテイクアウトをスムーズに提供できるようにする仕組みを指しています。通常、モバイルオーダーは店舗ごとに仕様が異なり、LINE経由やアプリ専用、あるいはWebベースなど使い勝手がまちまちですが、当社はそれらを統一し、施設全体で同じUI/UXを提供できるようにしました。

「NEW PORT」の特徴は、個店よりも商業施設に導入されている点にあります。具体的な導入先としては、大型アウトレットのフードコートなどがあり、複数の店舗を横断しながら一括注文できるサービスを展開しています。この点が、「NEW PORT」最大の強みであり、消費者にとっての利便性向上はもちろん、施設側の店舗運営効率化に取り組んでいます。

具体的にはどのような場所で導入が進んでいるのでしょうか?

木村氏▼

2025年9月現在、「NEWPORT」は全国で80を超える施設に導入されています。導入先はフードコートに限らず、イベント会場や商業ビル内など、多岐にわたります。コロナ禍を経て「非接触型注文」が社会的に求められるようになったことも、導入の追い風になりました。

直近では、テーブルに座ったまま注文できる「テーブルオーダー」や、ロボットによる配送事業にも注目しています。実際、高輪ゲートウェイ駅周辺では、当社のシステムを通じてロボットが飲食物を店舗から受け取り、自律走行で顧客のもとへ届けるサービスも展開しています。

このように、技術と生活が交わる最前線に、我々の取り組みがあります。

横浜発スタートアップと大学を結んだ出会い

関東学院大学との連携の経緯を教えてください

木村氏▼

当社は創業以来、横浜を拠点に事業を展開してきました。今回ご紹介する産学連携プログラムは、関東学院大学が2023年に「関内キャンパス」(横浜市)をオープンしたことを機に始まったものです。同じ横浜というつながりから小山学長とお会いする機会があり、「スタートアップのリアルを学生に伝えたい」というご要望をいただいたことが直接のきっかけでした。

さらに、当社はコロナ禍に横浜市内の飲食店をシステムで支援しており、その地域に根ざした取り組みを大学にも評価していただいていました。こうした活動の積み重ねが、今回の連携へと結びついたのだと思います。

今回の産学連携プログラムは、どのように展開されているのでしょうか?

木村氏▼

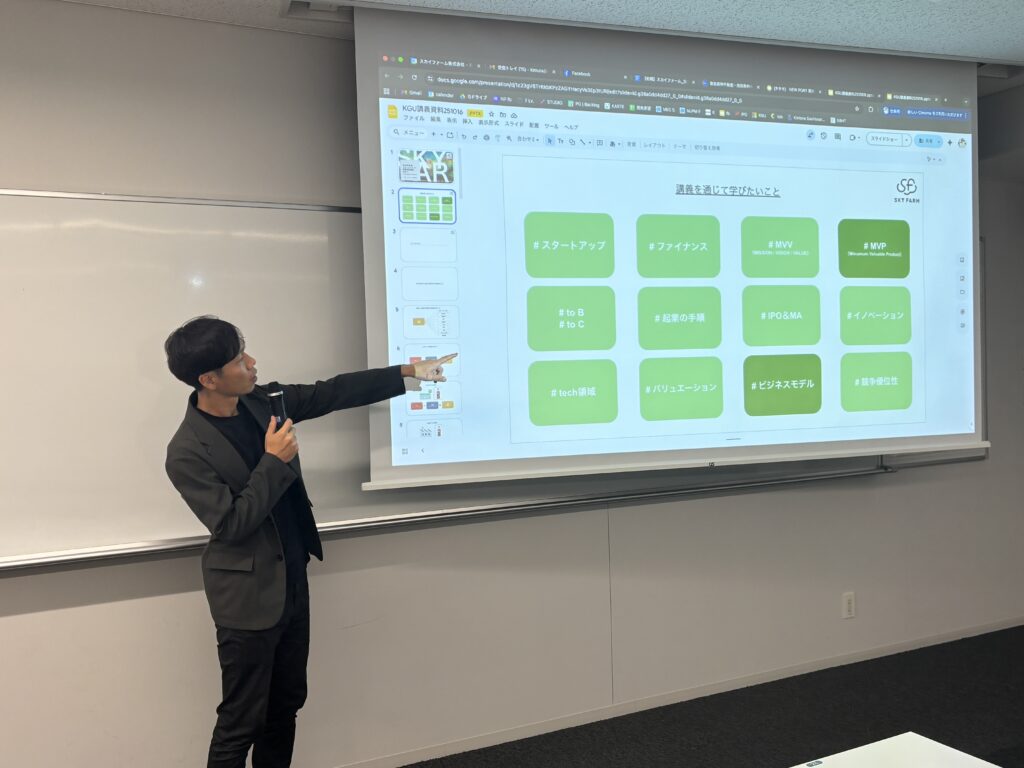

正式名称は「関内プロジェクト演習」で、春と秋の半年ごとに開講し、現在4 年目に入っています。

1年目は「バーチャル学食」をテーマに新サービスを企画し、2年目はその改善に取り組みました。3年目からはテーマを固定せず、各自が自分のビジネスプランを構想しています。最終的には投資家に提示できるピッチデック(※)を個人で完成させることを目標に前半は座学、後半は実践という構成になっています。

受講生は1〜4年生まで学年を問わず集まり、毎回20〜25名が参加。学年を超えた議論が交わされるのも特徴で、連続して受講する学生もいます。

(※)起業家が自分のビジネスアイデアや事業計画を簡潔に伝えるためのプレゼン資料

講義の進め方には、どのような工夫があるのでしょうか?

木村氏▼

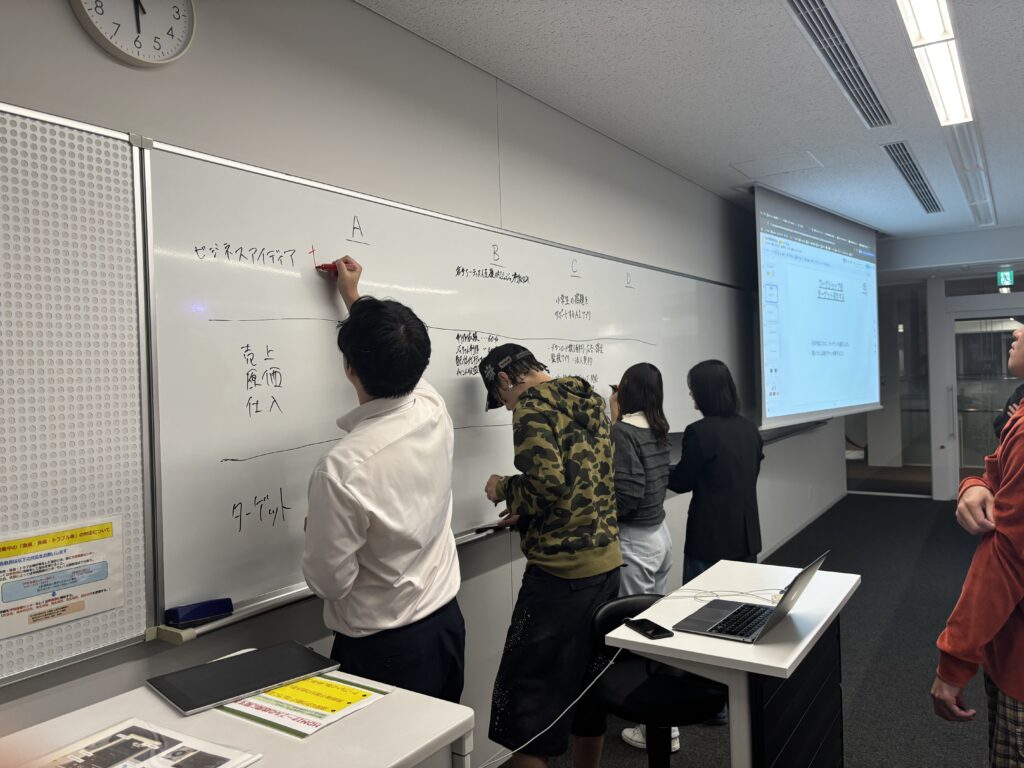

この講義は一方的な座学ではなく、双方向のディスカッションやフィールドワークを重視しています。大学の授業としては珍しく、事業を運営するスタートアップが直接関与している点も大きな特徴です。学生にとっては新鮮な学びの場となり、企業にとっても若い世代からフィードバックを受けられる貴重な機会になっています。

大学との連携は地域社会を支える企業としての姿勢を示す場でもあり、横浜で生まれたスタートアップが地元大学と「新しい教育のかたち」を模索していること自体が、産学連携の理想的モデルの一つであるといえるかも知れません。

学生たちが描き出す、多様でリアルな起業ストーリー

講義ではどのような実践が行われていますか?

木村氏▼

1年目には、学生が実際に飲食店へ営業に出向くフィールドワークも行いました。3年目以降は教室内で営業ロールプレイを取り入れ、私や大武が直接フィードバックをしています。

同プログラムの受講生たちの特徴をどう感じますか?

木村氏▼

起業に関心が高く、親族に経営者を持つ学生も少なくありません。また、最初は軽い興味から参加した学生が、後半には自分のプランに熱を注ぎ、完成度を高めていく姿を見るのは本当に刺激的です。中には、コーヒーやアパレルのD2Cブランドを実際に立ち上げた学生もいるんですよ。

学生たちからはどのような質問が寄せられていますか?

木村氏▼

「起業したいが何から始めればいいのか」「ビジネスプランをどう改善すればよいのか」といった質問が多いですね。

大武氏▼

進路の選択肢を広げたいと考える学生も多く、起業のメリットやリスクを具体的に知りたいという声もよく聞かれます。私自身、インターンからスカイファームの社員へと進路を辿ってきた経験があるので、その体験をシェアすると学生も真剣に耳を傾けてくれます。講義後に個別相談に訪れる学生も少なくありません。

お2人で講義を担当することの意味はどんなところにあるのでしょうか?

木村氏▼

私は経営者の視点から全体を見ていますが、大武は学生たちと年齢が近いこともあり、学生にとって話しかけやすい存在です。結果として質問が大武に集中することも多く、二人で役割を分け合うことで、学生は経営の現実と自分の将来像の両方をイメージできると思います。

そうした中で、学生は少しずつ「自分にもできるのではないか」という感覚を得ていきます。起業をより身近にすること――それがこのプログラムの最大の意義の一つです。学生の一言一言に真剣に耳を傾け、ときには厳しい助言も投げかける。そこには、スタートアップならではの“現場感覚”が息づいています。

実際に受講した学生からも、「起業なんて自分には無理だと思っていたけれど、経営者の話を直接聞いて少し身近に感じられるようになった」「講義が進むうちに、自分のアイデアを誰かに話してみたいと思えた」といった声が寄せられています。こうした小さな気づきや心境の変化の積み重ねが、挑戦への第一歩につながっているのです。

実践教育が生む学びと次世代への確かな手応え

やりがいと難しさを挙げるとすれば、どんなところでしょうか?

木村氏▼

若い世代の発想から学ぶことは多く、私自身にとっても大きな刺激になります。自分では思いつかないアイデアに触れられるのは貴重な経験です。

一方で難しさもあります。学生のプランをどこまで厳しく評価するか――実際に金融機関に持ち込むレベルで見ると窮屈になり、かといって甘すぎても学びが薄くなる。そのバランスを取ることは今も試行錯誤しています。

さらに、スタートアップの経営と並行して取り組むため時間的負荷は大きいですが、終えた後には必ず価値を実感でき、「また続けたい」と思えるのです。

大変な思いをしても、なぜ継続して取り組むのでしょうか?

木村氏▼

この取り組みは、採用にもつながりますし、社員にとっても新しい刺激になります。当社の事業上の視点では、採用・人材育成という二つの側面から大きな意義があると考えています。

今後の展望について、お聞かせください

木村氏▼

これまでにも他大学で単発講義を行ってきましたが、今後はさらに広げていきたいと考えています。18〜22歳という学生時代に、起業家が直接語ることには大きな価値があります。日本全体でも、現場のリアルを伝える授業はもっと必要だと思いますね。

最後に、産学連携を考えているスタートアップへのメッセージをお願いします!

木村氏▼

スタートアップは時間的な制約が大きいため、必ずしも「やるべき」とは言い切れません。ですが、大学と連携することで学生が就職以外の選択肢を学び、起業の面白さを当事者から感じられるという教育的意義は非常に大きいと思います。

実際にプログラム終了後も学生から「もっと話を聞きたい」と連絡が来ることがあります。その熱意に触れると、忙しさの中で迷う瞬間があっても、最終的には「やって良かった」という思いに行き着くのです。

まとめ

同社と大学の連携は、学生にとっては自分の可能性を広げる貴重な学びの場であり、同社にとっては新しい人材や発想と出会える好循環を生み出しています。

現場から生まれる学びを授業に取り込むスタイルは、次世代の挑戦を支える土壌となり、教育とビジネスの新しい関係性を形づくりつつあります。横浜という地域を起点に産学が手を取り合う姿は、地方からでも大きなうねりを起こせることを示していると言えるでしょう。

取材先:スカイファーム株式会社

- 法人名:スカイファーム株式会社

- 会社ホームページ:https://sky-farm.co.jp/

- 代表取締役 CEO:木村 拓也

- 設立日:2015年7月

- 主な事業:

- デリバリー・モバイルオーダー事業

- 次世代オーダープラットフォーム事業

- 上記サービスの運営・システム開発