全国の取り組み事例

「研究者に寄り添う」姿勢が生む共創。イノカが5つの研究室と進める海洋生態系研究

はじめに

「好き」を情熱の原点に、最先端のテクノロジーと職人的なアクアリウム技術をかけ合わせながら海洋環境問題に取り組む会社があります。株式会社イノカ(以下、同社)は、東京大学でAI研究をしていたエンジニアと創業者の高倉葉太氏と、国内有数のサンゴ飼育技術を持つアクアリスト(水棲生物の飼育者)の増田直記氏が共通の趣味である「アクアリウム」を通して出会い、2019年に創業したスタートアップ企業です。

社員は全員、自然や生き物が好き、という同社。「自分たちが好きな自然をみつづける。」をフィロソフィーに掲げながら、いまも世界中で進行する環境問題に立ち向かうため、企業や大学と連携しながら研究を進めています。今回は同社COO 竹内四季氏に、現在共同研究が進められている5つの大学研究室との連携模様と今後の展望についてお話を伺いました。

イノカだから、できること

まずは、御社の事業紹介をお願いいたします

竹内様▼

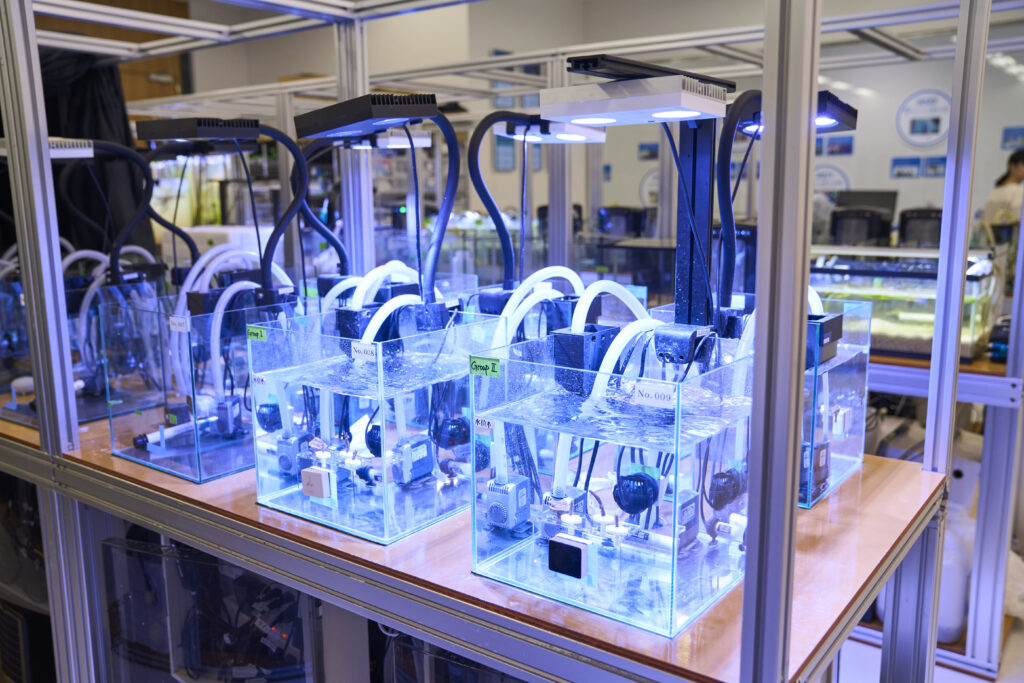

私たちイノカは、「環境移送技術®」という独自技術で、海の生態系を陸上の水槽に再現する研究開発企業です。この技術により、自然界では不可能だった実験や研究を、企業や自治体、研究機関と連携して実現しています。

「環境移送技術®︎」とは、どのような技術なのでしょうか

竹内様▼

自然の海では、水温や光、波の強さなど、いろいろな変数が複雑に動きます。天気が変わると水質も変わってしまうため、同じ状況はなかなか再現できません。そのため、自然を理解するためのデータそのものが安定的に取れないことが課題として挙げられます。

私たちの「環境移送技術®」では自然の生態系をベースにしつつ、さまざまなパラメーターを人工的にコントロールすることができます。つまり「水温だけ変える」というように、仮説に基づいて特定の変数を変える実験が可能になるのです。

これまでアカデミアの世界でも、生態系を管理する技術の構築は難しいとされていました。特にサンゴの飼育技術は顕著です。そうした中で当社は2022年2月に、困難だと言われているサンゴの人工産卵に成功しました。

自然を愛する者同士の連携

2025年2月のプレスリリースでは大学研究室とのパートナー制度を発表されました。こちらの経緯についても教えてください

竹内様▼

特に、サンゴの人工産卵に成功してからは、より多くの共同研究依頼が寄せられるようになりました。3年ほど前からいろいろな研究者の方々と議論を重ねる中で、「サンゴにセンサーをつける」など、自然環境では困難な実験への需要が見えてきたんです。私たちが提供できる技術と研究者のニーズがマッチすることを実感し、パートナーシップ制度を創設しました。

パートナー制度の運用を開始した目的や、連携を通した期待についてはいかがでしょうか

竹内様▼

制度の主な目的は、次の3点です。

- 「環境移送技術®︎」の応用により、学術研究への貢献を促進

- 多様な知の交換による、新たな課題解決領域を発見する機会創出

- 環境課題の解決を担う次世代の研究者人材との共創

当社の環境移送技術®という技術そのものの可能性を広げるためにも、学術論文の執筆はとても重要です。大学研究室との連携を通して、各先生方と共に論文執筆が進むことを期待しています。私たちが持つものが単なるアクアリウムではなく、「新たな研究を切り拓くための技術」であることを実証していくための連携とも言えますね。

大学研究室とパートナー制度を通して連携するにあたり、重視されたことはありますか?

竹内様▼

私たちは「人類の選択肢を増やし、人も自然も栄える世界をつくる。」をミッションに掲げています。例えば「自然をもっと理解するために、こんなセンサーが使えるのでは」というように、当社と組むからこそ試せたり実現できたりするテーマをお持ちであるか否かは大事なポイントです。何より、自然を愛する者同士、自然に対して取れる選択肢が増えることに共感していただける方々とご一緒するようにしています。

研究室とは中長期的なお付き合いを

具体的な連携事例についても教えてください

竹内様▼

2025年2月のプレスリリース(※)のとおり、現在は5つの大学研究室とパートナー制度を結び、それぞれの研究室が掲げるテーマに対して共同研究をしています。自由度の高い枠組みの中で、先生方と直接コミュニケーションを取りながら柔軟に進めています。各研究室に当社の設備を活用いただくケースや、大学側に設備を構築するケースもあります。また、関西大学ではCTOである上田教授の研究室と連携し、当社ならではの研究を進めています。

■パートナー研究室と共同研究領域(プレスリリースより抜粋)

① 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生圏システム学専攻 水域保全学研究室(安田仁奈 教授)

【取り組みテーマ】

- サンゴの形態の可塑性に関する研究(群体系が環境によってどのくらい変わりえるのか)

- 北限環境のサンゴ群集と藻類の競争を水槽内で再現して、さまざまな環境変動シナリオをためして、何が起きるか比較

- 絶滅危険度の高いサンゴや希少性のサンゴを活かし続ける場として

② 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 環境材料研究室(上田正人 教授)

【取り組みテーマ】

- 再生医療技術を応用したサンゴ礁の早期再生研究

③ 埼玉大学 大学院理工学研究科 機械科学専攻 / 工学部 機械工学・システムデザイン学科 材料工学研究室(蔭山健介 教授)

【取り組みテーマ】

- エレクトレットセンサを用いた海洋生物のアコースティックセンシング

④ 東京大学 大学院 新領域創成科学研究科環境システム学専攻 水野研究室(水野勝紀 准教授)

【取り組みテーマ】

- 環境制御化でのサンゴ飼育による環境に対する生物応答のモデル化と将来予測

どのような流れで共同研究を進めるのでしょうか?

竹内様▼

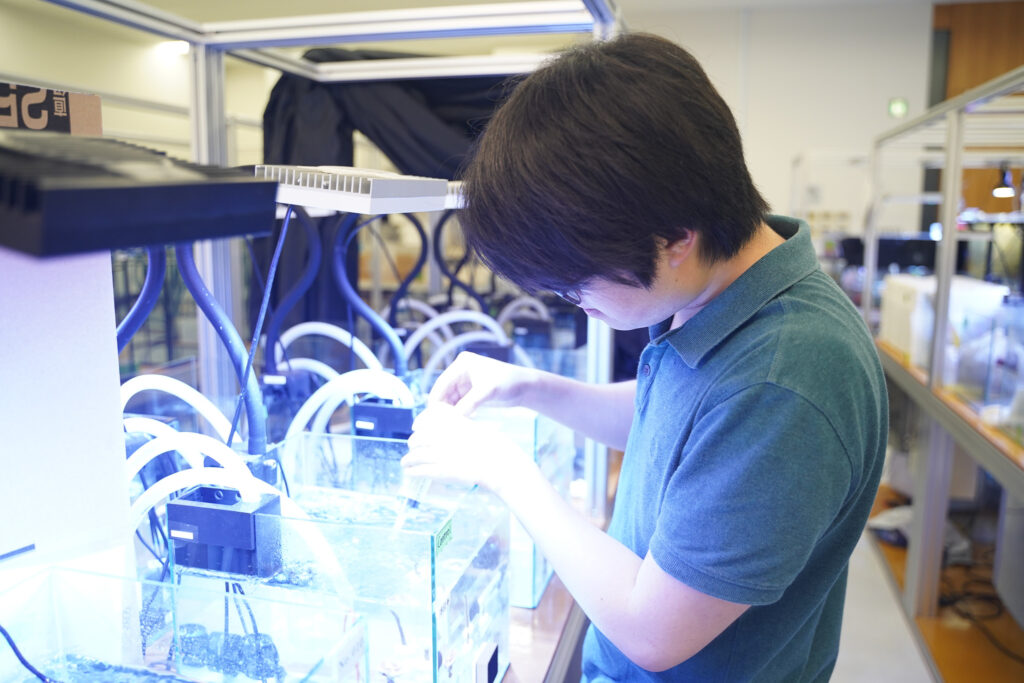

まずは研究室の先生方とどのようなテーマで研究ができそうか、アイデア出しからスタートする場合が多いです。そして、「この設備を使ったらこんなことができるのでは」といった仮説のブラッシュアップを先生と当社の研究メンバーで行い、必要に応じて資金調達を目指したりなどもしています。

共同研究をするうえでの当社の主な役割は、研究対象となる生物を維持することが可能な実験系の構築です。実験設備を大学に納入する場合は、先生方とオンラインでやり取りすることが多いですね。研究室で設備の維持管理を担う学生から、直接質問を受けることもあります。

複数の研究室と連携する中で、難しさを感じることはありますか?

竹内様▼

研究そのものに対する難しさや共同で進めるうえでのやりにくさ、考えの相違はまったくと言って良い程ないです。一方で、予算の獲得には苦労することもあります。ベンチャー企業である当社としても、自社の持ち出しで賄うのではなく新しい研究費を得ながら進めることが多いので、一定の時間がかかるのはやむを得えません。そうした予算の兼ね合いもあるので、パートナー制度では短期的に成果を求めるのではなく、中長期的なお付き合いができたらと思っています。

「環境移送技術®」の価値を高めていく

中長期的に研究を進めるとのことですが、これまでに得られた成果としてはどんなものがありますか?

竹内様▼

分かりやすいものとしては、関西大学の上田教授と取り組んでいる「再生医療技術を応用したサンゴ礁の早期再生研究」の成果が挙げられます。サンゴの一種である「ショウガサンゴ」の表面にあるポリプという組織を、水槽内の塩分濃度を上げることで分離に成功しました。現在はポリプの培養を進めています。

サンゴの減少が進んでいる鹿児島県・奄美群島沖での実証実験を2025年10月に控える中、8月5日から同17日までは大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンにおいて、一般の来場者向けに培養中の組織の展示を行いました。生きたサンゴを目にできる機会が限られていることもあり、多くのご来場者様に興味をもってご覧いただけたと思います。

今後期待する成果や、事業の展望についても教えてください

竹内様▼

まずは当初の期待通り、研究内容の論文化ですね。さまざまなテーマに環境移送技術®が組み込まれた論文を出すことに注力したいです。そのためには、論文化できる研究テーマの立ち上げや予算取りが大事だと考えています。

学術的な発見に多くつながればつながるほど、環境移送技術®の価値は高まります。今後もパートナー研究室を増やし、アカデミアとの関係をより深めていきながら、「環境移送技術®があるからこそ生まれる世界初の研究成果」を増やしていきたいです。

行政からはどのような支援が必要だと思いますか?

竹内様▼

大学発ベンチャーを打ち出している大学が増えてきたこともあり、以前に比べてスタートアップと大学の距離が近くなり、連携もしやすくなっていると感じます。今後は実証フェーズから一段階上がり、研究開発で得られたものを社会実装していくための予算の充実がさらに求められると思います。

研究者に寄り添い、共に価値を創出

あらためて、スタートアップ企業が大学と連携するメリットについてどのようにお考えですか?

竹内様▼

先端的なプレイヤー同士の連携によって、新しい価値の創出が期待できます。世界初の成果や新しい領域での開拓が求められている中で、スタートアップがアカデミアの知見を取り込んだり、大学がスタートアップの技術を活用したりすることで研究がさらに発展するのは望ましいかたちであり、双方にメリットがあると思います。

最後に、大学との連携を検討しているスタートアップ企業の担当者にメッセージをお願いします!

竹内様▼

今後はより深い課題を解決するために、複数の研究を組み合わせたディープテックが増えてくると思います。そうした中で、研究者への寄り添いと関係性づくりは一層重要になってきます。まずは距離を近づけるためにも、自社が扱う領域、あるいはそれに近い研究をしている研究者に会いに行ってみてはいかがでしょうか。

私は経済学部出身で、当社に入るまでは理系研究者の方々とお付き合いする機会はほとんどありませんでした。しかし入社以降、多くの研究者の方々との対話を通して、1つのテーマに人生を捧げられる方だからこそ見えている世界があると感じました。そうした世界に触れられる、新たな可能性が拓ける点においても、研究者との交流は重要だと思っています。

まとめ

研究者への敬意と寄り添いの姿勢が印象的だった同社への取材。パートナーとして互いに持つものを惜しみなく提供し合うことで技術や知識がかけ合わさり、新たな価値が生まれていく様子が伺えました。何より、根底に流れる共通の「好き」は組織の垣根を越えて、強いつながりを育むのだろうと感じました。

取材先:株式会社イノカ

- 法人名:株式会社イノカ (Innoqua Inc.)

- 会社ホームページ:https://corp.innoqua.jp/

- 代表取締役CEO:高倉 葉太

- 設立日:2019年4月7日

- 資本金:2,200万円

- 主な事業:環境移送技術®を活用した受託研究 / 教育サービス / フォーラム事業