全国の取り組み事例

仮囲いアートが生んだ未来への結び目。立命館×ヘラルボニー、共感から新たな価値創出へ

はじめに

多様な産学連携のかたちがある中、アート・デザイン領域におけるスタートアップと大学の協働は、まだ事例が限られています。

今回の舞台は、2025年に創立125周年を迎えた立命館大学のキャンパス—工事現場の仮囲いという意外な場所でした。

障害のある作家のアート作品を軸に障害のイメージ変容を目指すスタートアップと歴史ある大学はどのように手を取り合ったのか、共感から始まる新たな産学連携のかたちを追いました。

互いの価値観に共感できるパートナー

1900年に西園寺公望が創設した私塾を前身とする立命館大学(以下、立命館)は、2025年に創始155年、学園創立125周年を迎えました。この節目の年に、学内では1年を通してさまざまな周年事業が企画・実施されています。

上半期は、2026年4月の「デザイン・アート学部/研究科」の新設を契機に、デザインやアートをテーマにした催しを企画。「異彩を、 放て。」をミッションに掲げ、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指す株式会社ヘラルボニー(以下、ヘラルボニー)のバリューに共感し、協働で特別アートプロジェクトに取り組みました。

今回は、学校法人立命館 総務部秘書課長の新野豊氏と株式会社ヘラルボニー アカウント事業部 鎌田亮太朗氏に、プロジェクト実施の経緯や完成した展示に寄せられた反応、今後の展望についてお聞きしました。

まずは、特別アートプロジェクトの企画背景を教えてください

新野氏▼

2026年にデザイン・アート学部/研究科が新たに設置される京都・衣笠は、明治末期から昭和にかけて、日本画家をはじめとする多数のアーティストが住居やアトリエを構えていた地域です。そんな衣笠エリアを芸術の街として世界に発信することを目的に、2025年4月に京都市や寺社仏閣、美術館などとともに「KINUGASA Redesign Project」を始動しました。同プロジェクトの取り組みの一つ、かつ周年事業の催しの一つとして企画されたのが、ヘラルボニーと協働して実施した仮囲いの特別展示です。

なぜヘラルボニーと協働することになったのでしょうか

新野氏▼

私たちは周年事業が未来に向けたシーズや結び目になること目指しました。125年の歴史を振り返りながら、数十年先の未来につながる取り組みをしようと考えたんです。記念事業やグッズ開発の検討をするにあたり、学園内に閉じることなく、互いのコンセプトや価値観に共感できそうなパートナーを探して行きついた一社がヘラルボニーでした。

立命館では2030年に向けた学園ビジョン「R2030」において、「挑戦をもっと自由に」をキーフレーズに掲げ、多様性を重視しながら社会課題の解決や新たな価値創造に取り組んでいます。ヘラルボニーはまさに、私たちがやりたいことを素晴らしいかたちで実行されていると思いました。作家さんや、想いをともにする企業さんたちと一緒に作品を作り上げて世界に広めていくところに尊敬と共感を覚え、私たちからお声がけしたのが経緯です。

あらゆる企業とコラボレーションをされているヘラルボニーですが、今回のオファーを受けた決め手としては、どんなものがありますか?

鎌田氏▼

当社はこれまでたくさんの企業とコラボレーションをしてきましたが大学との事例は少なく、昨年の秋にはじめてご連絡をいただいたときは驚きました。決め手としては、実際にお話を伺う中で衣笠エリアのアートの歴史やR2030に掲げられているメッセージに、当社事業との親和性の高さを感じたことが挙げられます。125周年の節目、さらにはデザイン・アート学部/研究科を立ち上げるタイミングでお声がけいただいたことは会社として光栄に思いました。

また、印象的だったのは、新野さんをはじめとする立命館の方々の熱量やヘラルボニーに対する想いの強さです。当社のスタンスや価値観に共感してくださっているからこその寄り添いを感じましたね。関西での大きな取り組みとして打ち出せていけたらと思い、「ぜひご一緒したいです」とお答えしました。

立命館の想いをヘラルボニーが受け止め、かたちにする

具体的なコラボレーション内容について、教えてください

新野氏▼

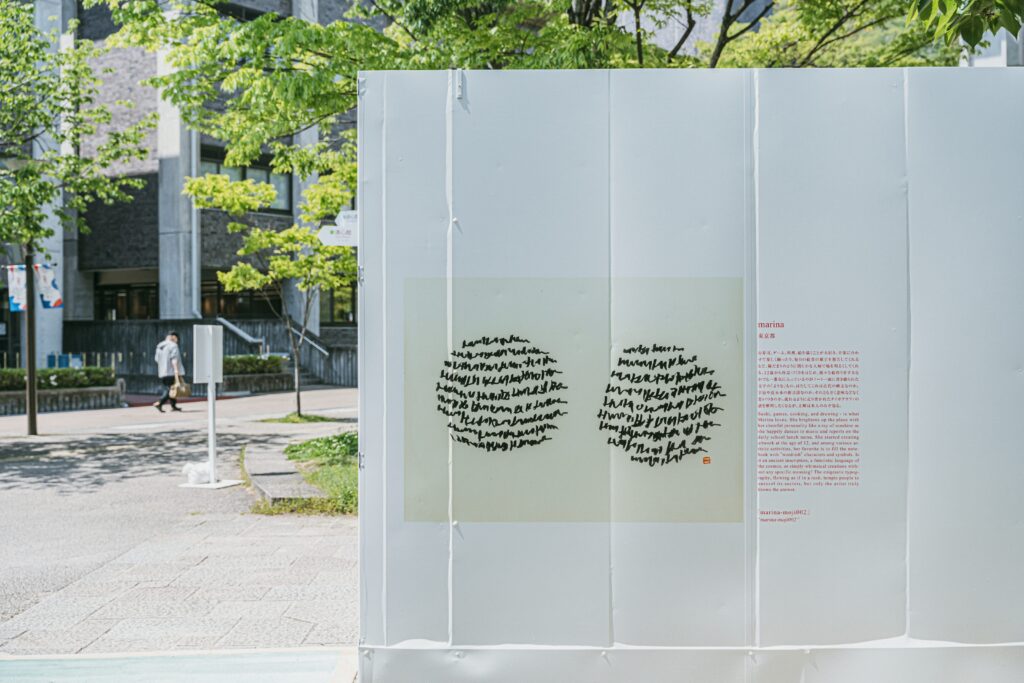

新学部設置に伴い、京都・衣笠キャンパスでは「充光館」と呼ばれる建物の改修工事をしています。工事に伴って設置される仮囲いを屋外ギャラリーとし、ヘラルボニーの契約作家のアート作品を展示してもらうことにしました。これまでになかった芸術系の学部が新設されることを、ビジュアルでも楽しみにできるといいなと思ったんです。

鎌田氏▼

当社からはまず、いろいろな切り口から複数のコンセプト案をご提案しました。最終的に選ばれたのは、伝統と革新をつなげていくことをコンセプトに掲げたデザインです。背景のカラーは立命館のスクールカラーである、えんじ色(濃い紅色)から白色へのグラデーションにしました。“立命館らしさ“が出た、スタイリッシュなデザインに仕上がったと思います。

新野氏▼

ご提案いただいたコンセプトは、ヘラルボニーの方々が私たちの想いを理解し、立命館の立場になって考えられたものでした。私たちの話をとてもよく聞いてくださっていたことが分かる内容で、とても嬉しく思いましたね。

コンセプトも一から作ったのですね!展示ではどのような作品が並んだのでしょうか

鎌田氏▼

ヘラルボニーの契約作家である13名のアーティスト(※1)のアート作品が並びました。今回の展示には、「自己表現」「創造性の追求」といったいろいろなキーワードが散りばめられています。展示作品も、見る人によってさまざまな解釈ができるものをキュレーションしました。

13名のうちの1人は、京都在住の衣笠泰介さんです。マジカルと評される色彩感覚と感受性から生み出される衣笠さんのアート作品の魅力もさることながら、巡り合わせとも言えるご縁を感じる起用でした。

新野氏▼

衣笠さんには、6月1日に開催された「衣笠アートヴィレッジフェスティバル」でライブペインティングを披露していただきました。ご来場された多くの方々の前で衣笠さんがライブで絵を描き、ヘラルボニーのスタッフさんが解説したりインタビューしたりしていた光景は今でも忘れられません。当日描いてもらった絵の原画は、仮囲いの展示期間終了後も学内に飾る予定です。

※1) 起用作家一覧(13名 / 50音順、敬称略)

伊賀敢男留/伊藤大貴/衣笠泰介/小林覚/佐々木早苗/高田祐/竹内聖太郎/鵜飼裕之/福井将宏/三谷由芙/森陽香/渡邊富弘/marina

新たなコラボレーションが生まれるきっかけに

実際に仮囲いアートをご覧になった方からはどんな声が聞かれましたか?

新野氏▼

仮囲いアートの展示、あるいは6月1日のイベント前から、ヘラルボニーのアートを楽しみにしている声は学内外から多く寄せられていました。実際に見られた方からは、「すごく良かった」と直接声をかけてもらったり、あとから連絡をもらったりもしました。多くの方が足を止め、ヘラルボニーのアートに目を奪われている姿を目の当たりにして、とても嬉しかったですね。

鎌田氏▼

展示ではただアートを飾るのではなく、作品の横に普段の制作風景などを紹介したり、詳細情報にアクセスできるQRコードを載せたりもしました。当社としては作品そのものを楽しんでいただけるのも嬉しいですが、展示全体を通して作家さんたちに思いをはせてもらう機会をつくることを日頃から大切にしています。イベント当日は私も現地でアートクルーズをさせていただいたのですが、心温まる光景をたくさん目にすることができました。

ヘラルボニーの社内や契約作家さんたちからはどんな声が寄せられましたか?

鎌田氏▼

実は今回の展示やイベントがきっかけで、新たなコラボレーションのご相談を複数いただきました。中長期的な広がりを感じる機会になり、当社としてもとても意義のある取り組みになったと振り返っています。

参加された作家さんやご家族の方からは、大学とコラボレーションできたのが嬉しいという声も寄せられました。現地に来られなかった作家さんたちには作品の仕上がり写真をお見せしたのですが、自分の作品がたくさんの人の目に留まる場所に展示されていることにみなさん喜んでいる様子でした。

中長期的な取り組みのシーズになる

今回のプロジェクトを振り返って、スタートアップと大学が連携する意義やメリットについて改めてどう考えますか?

新野氏▼

今回のプロジェクトでは、これまでになかったインパクトや価値を発信することができました。お互いのバリューに共感できれば、たとえカルチャーが異なっていても相手に寄り添うことで、強固な信頼関係が築けます。スタートアップとの連携は中長期的に続く取り組みのシーズになり得ると感じましたね。

鎌田氏▼

当社は事業を通して、「障害」のイメージを変えることに挑戦しています。私たちの取り組みを流行り廃りで終わるものにせず、文化として次の世代に残せるようにするためにも、歴史ある大学や企業とのコラボレーションはとても意義のあるものだと思っています。今回の立命館との取り組みは、その意義と重要性を改めて感じるものでした。

最後に、産学連携を含めた今後の展望や期待についても教えてください

新野氏▼

立命館には主として社会起業家を支援する「RIMIX」(※2)というプラットフォームがあり、これまでもアントレプレナーシップ教育やソーシャルインパクトファンドを通じて社会の価値創出を目指す取り組みをしてきました。そうした中、実際に手を取り合って進めた今回のヘラルボニーとの取り組みは、新たな価値創出につながったと思っています。今回の事例を自信に変えながら、今後はさまざまな分野のスタートアップとの連携を増やしていきたいと考えています。

鎌田氏▼

将来的には大学が持つ専門知識とのコラボレーションもできたら、と考えています。そしてコラボレーションを単発で終わらせず、中長期的に続く取り組みが築けると、大学と当社の双方にとっても社会にとっても価値の大きなものになると思います。また、今回のようなアートによる装飾だけでなく、その先のアクセシビリティやインクルーシブデザインに関する取り組みも進めていきたいです。視覚的な魅力を超えて、機能的な部分にまでコラボレーションの幅を広げていけたらと思っています。

まとめ

取材を通して特に印象的だったのが、両者が互いに尊敬し、寄り添い合う姿勢でした。大学とスタートアップという異なるカルチャーを持つ組織でも、相手の立場に立って考え行動すれば、強い信頼関係を築くことができる。そしてその信頼が、単発の企画を超えて未来へとつながる価値創造の基盤となっていく——そんな可能性が、この協働から確かに感じられました。

取材先: 学校法人立命館, 株式会社ヘラルボニー

- 法人名:学校法人立命館(The Ritsumeikan Trust)

- 大学ホームページ:https://www.ritsumei.ac.jp/

- 理事長:森島 朋三

- 創立日:1900年5月19日

- 法人名:株式会社ヘラルボニー(HERALBONY Co., Ltd.)

- 会社ホームページ:https://www.heralbony.jp/

- 代表取締役:松田 崇弥、松田 文登

- 設立日:2018年7月24日

- 資本金:3000万円

- 主な事業:ライセンス業、ライフスタイルブランド「HERALBONY」の運営、商品の企画・販売