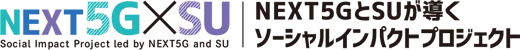

2025年7月4日、Industry Alpha株式会社と株式会社キャンパスクリエイトは「配送系・倉庫のデータ活用によるスマート物流勉強会 ~CLO設置のポイントと、配送系および倉庫内を含む物流全体のDX・戦略的データ活用に向けて~」を、東京・中野の株式会社フジテックス本社内にあるオープンイノベーション施設WAVEとオンラインのハイブリッドにて開催しました。

倉庫DXを、CLOの確保・育成と物流システム全体最適化へのデータ活用の観点から解説

Industry Alphaとキャンパスクリエイトは共同で「倉庫DXオープンイノベーション推進プロジェクト」を立ち上げ、倉庫DXの推進支援やサービスベンダー間の連携促進に取り組んでいます。これまで以下のように、「倉庫DX」をテーマに行うイベントを行ってきました。

2024年12月に開催した「倉庫DX実現に向けたスタートアップの革新サービス紹介セミナー」では搬送の自動化・ロボット化に焦点を当て、スタートアップ各社による先進的ソリューションや、実装に向けた具体的なアプローチを事例とともに紹介。その内容はこちらをご覧ください。

2025年3月に開催した「倉庫DX実現に向けた先端技術活用勉強会」では倉庫DXの代表的な構成機器である「AMR」と、そうした搬送機やロボットを倉庫内で有効活用するうえで期待されている「ローカル5G」を取り上げ、概要や活用のポイント、今後の技術発展の見通しを紹介。また、物流業界におけるドローン活用の取り組みの紹介や研究開発拠点の見学ツアーも実施しました。その内容はこちらをご覧ください。

そして第3回目のイベントとなる今回は、今後の物流革新を担う「CLO(物流統括管理者)など」の確保・育成における潮流と、物流システム全体を最適化するための戦略的データ活用に向けて、持つべき視点を紹介するとともに、「配送系」「倉庫」を含めた物流全体を効率化するための手法・ノウハウが紹介されました。

当日は、物流事業マネジメントや倉庫運営を担当される方々などが参加され、情報交換や新たなビジネス機会の創出に役立てていただきました。

最初にキャンパスクリエイトより今回の趣旨が説明されました。

「国の施策でも、国交省が『物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化』を提言しており、物流事業においては共同配送や企業間連携など、配送全体の効率化のためにデータ連携が重要になっています。倉庫事業においても、倉庫DXの拡大と標準化、倉庫の輸送のシームレス化・連携強化が求められています。本日は、これらについても最新の取り組みをご登壇者に発表いただきます。

また、2026年4月より一定規模以上の荷主企業に選任が義務付けられているCLO(物流統括管理者)は、効率化のための、倉庫・物流のデジタル化を含む設備投資や、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施および評価を行うことになります。デジタル化や効率化の視点やノウハウはCLO(物流統括管理者)だけでなく、物流会社のマネジメント担当者、サプライチェーン担当者、倉庫担当者の方にも必要と考えており、ぜひ多くの参加者の方にご参考いただければ幸いです。そして、『倉庫DXオープンイノベーション推進プロジェクト』を共同で進めているIndustry Alpha社も本日登壇いたしますが、倉庫全体の機器・システムを連携・制御するとともに、倉庫管理システムとのデータ連携を通じて倉庫内における高度な効率化や、配送系も含めた物流合理化に役立てていけることが可能な独自技術『FMS』を開発・事業展開しているスタートアップですので、ぜひご注目ください」

次いで、以下の講演が行われました。

- CLOが持つべき視点と、ロジスティクスをデータで把握・活用する仕組みの重要性

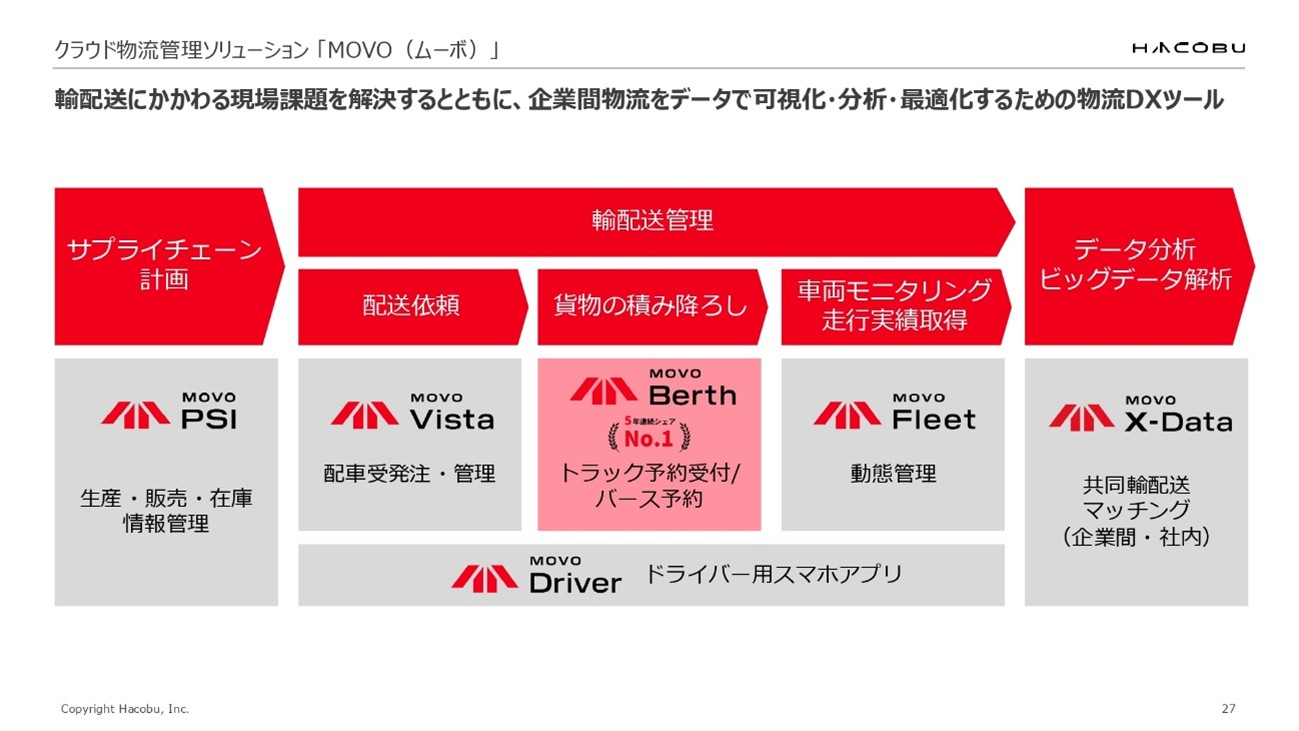

物流の課題を解決するアプリケーション「MOVO(ムーボ)」や物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy」を提供する、Hacobuが登壇しました。

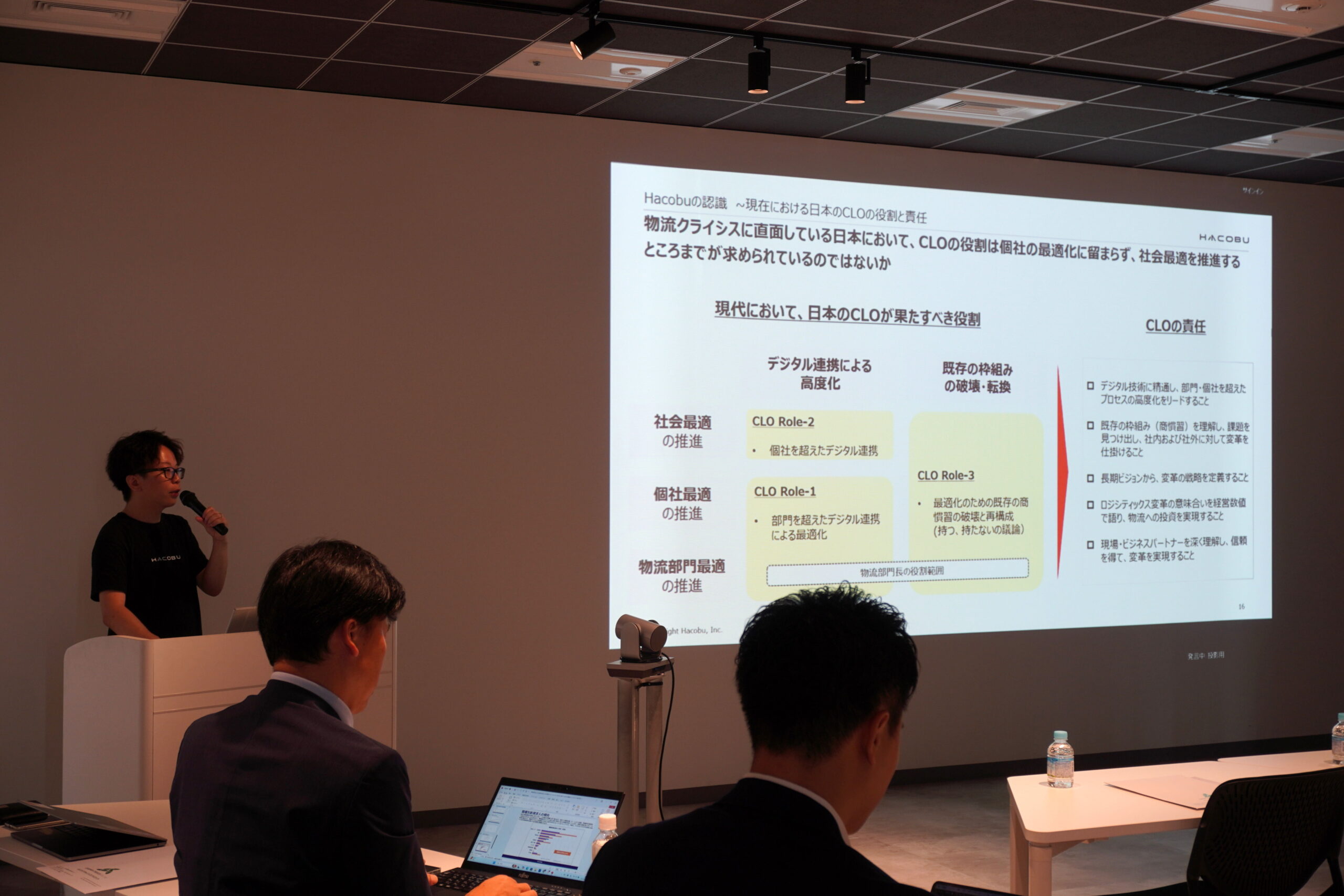

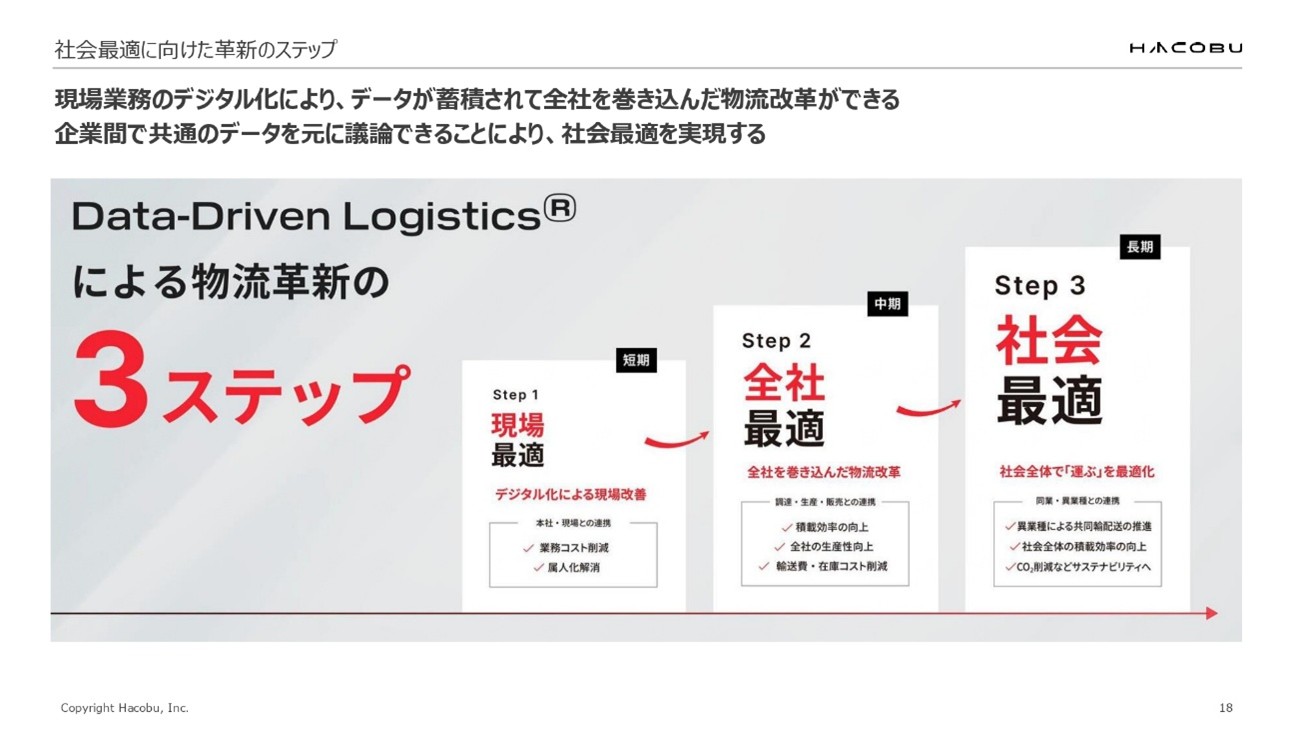

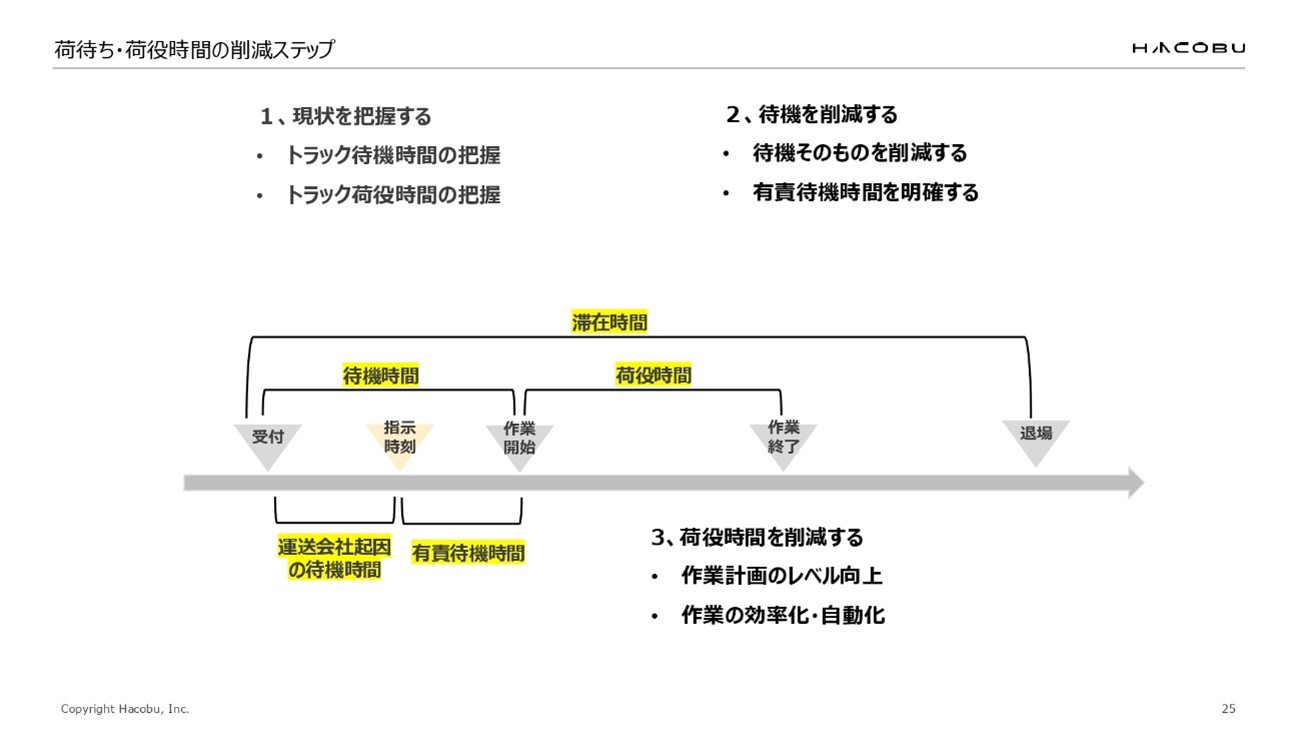

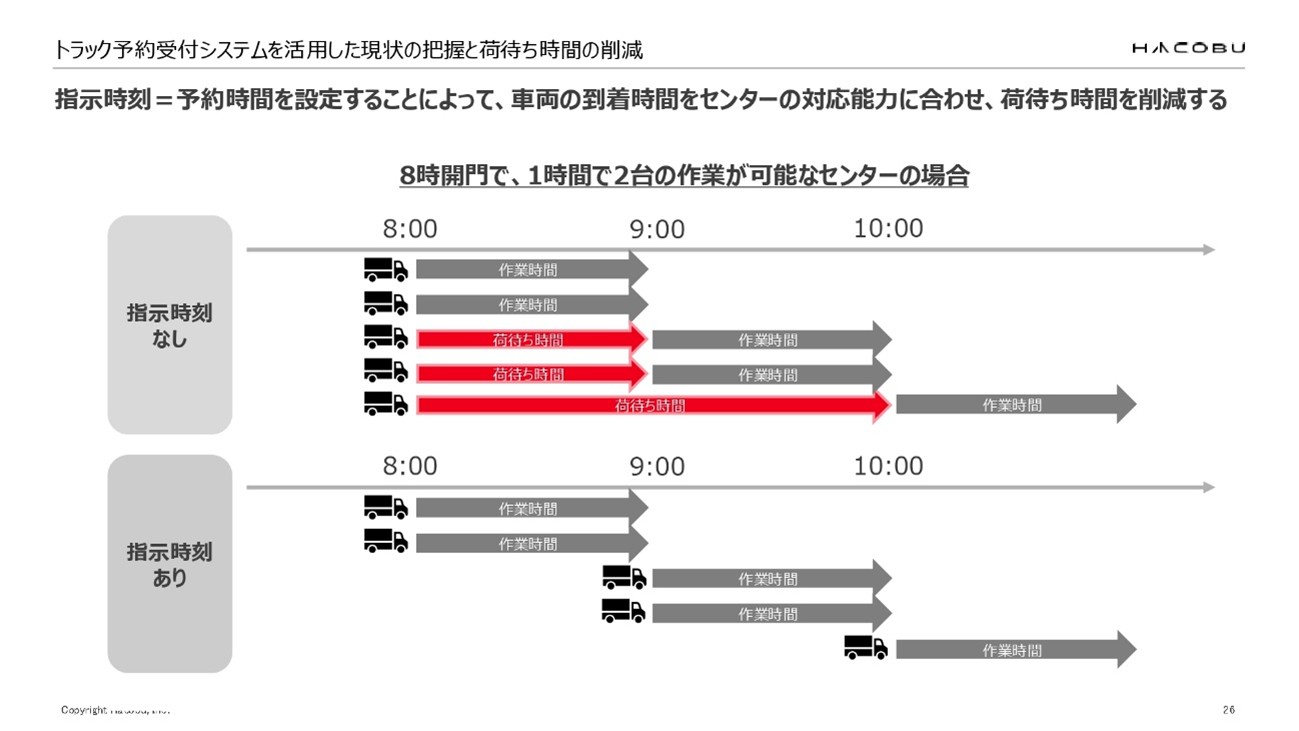

法令が定める物流統括管理者の業務は、荷待ち・荷役時間の削減や積載効率向上のための中期計画の策定などですが、CLO(物流統括管理者)には物流部門のコスト効率化だけでなく、経営メンバーとしてROIC(投下資本利益率)の最大化や、環境やレジリエンスの観点から社会最適を推進することも求められます。そのためには商慣習を見直し、物流と営業、発荷主と着荷主がともに消費者にサービス提供するビジネスパートナーとして話し合い、サービスの内容をデータで可視化することが重要です。そこで同社では、現場業務のデジタル化でデータを収集・分析し、全社の物流改革を進め、企業間で共通のデータをもとに社会最適を目指す「Data-Driven Logistics®」を提唱しています。そして同社の「MOVO」シリーズの活用事例がさまざま紹介されました。そのなかで、㈱デンソーなど、経営課題として全社的な物流改革に取り組む荷主企業が増えていることや、同社とアスクル㈱、キリンビバレッジ㈱、スギ薬局、日本製紙㈱、YKK AP㈱とで業界横断型の「物流ビッグデータラボ」を創設し、MOVOに蓄積されているビッグデータで物流効率化を目指す取り組みを始めていることも紹介されました。

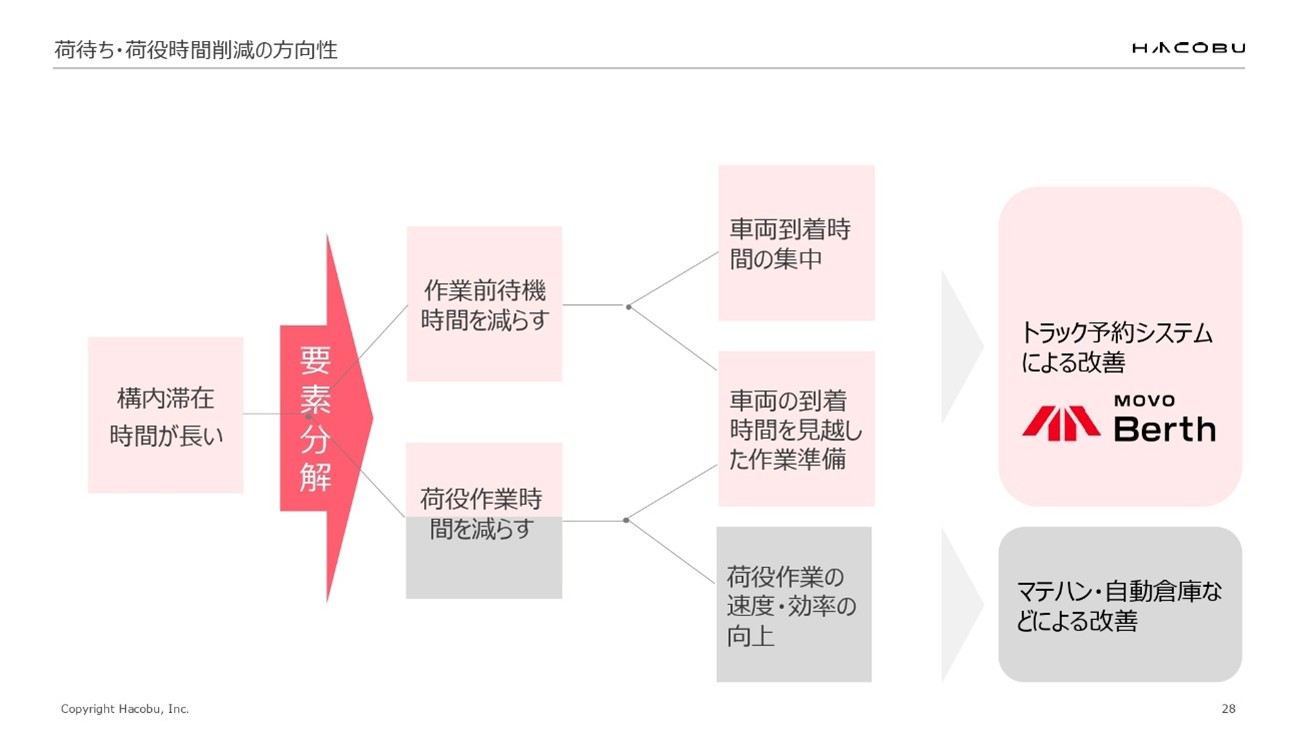

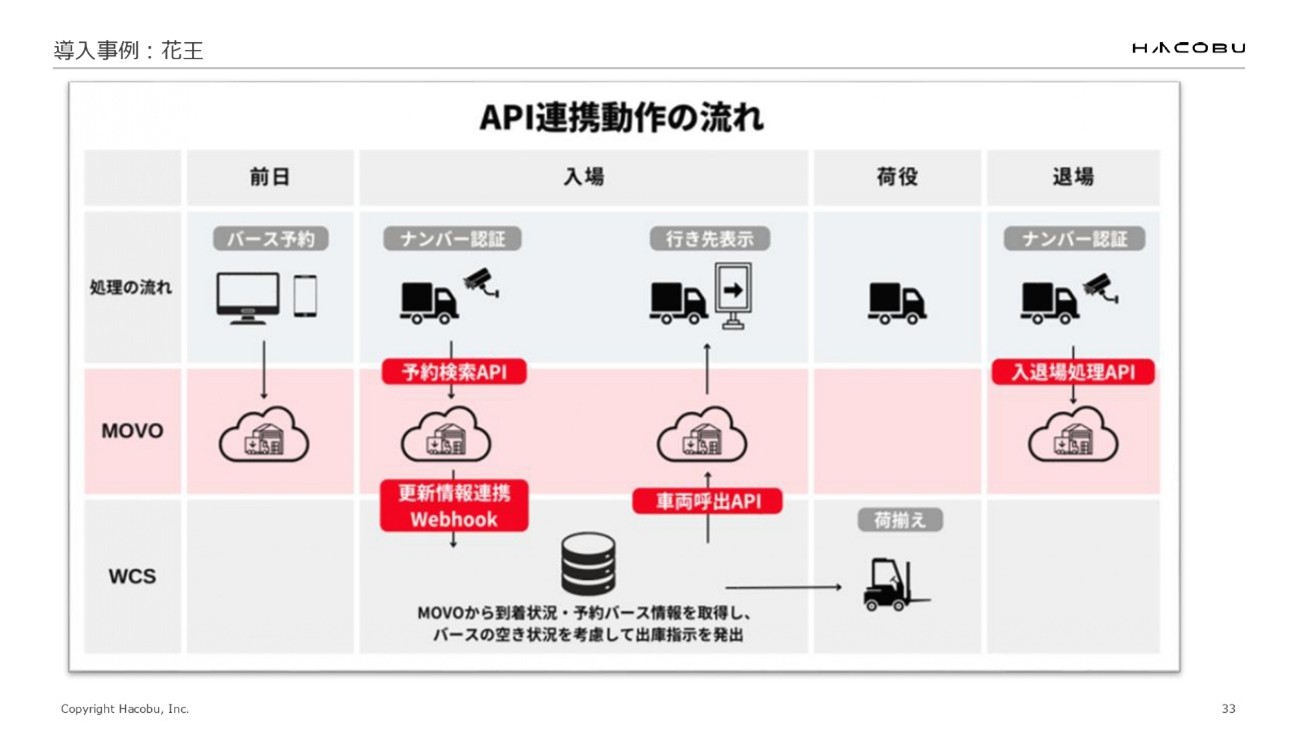

また、トラック予約受付システム「MOVO Berth」は、荷待ち時間・荷役時間を削減する効果があり、API連携が可能なため、配送系システムのほか、WMSとも連携可能です。配送系システムや倉庫システムのデータ連携のハブ機能となり、物流システム全体の効率化にも寄与します。

(※)本資料は2025年7月4日に実施した講演内容をもとに作成しており、記載の内容は当時の情報に基づいています。

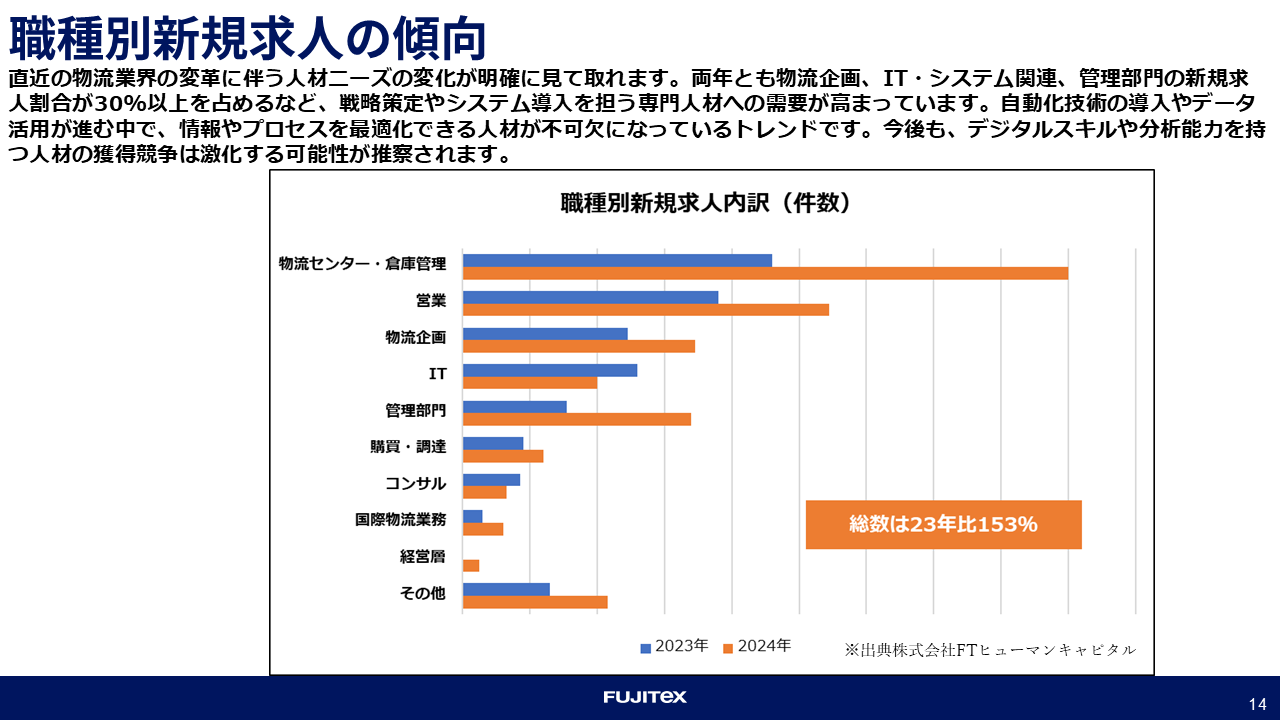

- 物流業界における経営企画・SCM・物流センターマネジメント等を担う専門人材の市場動向

物流事業部で現場課題の改善や解決、倉庫の移転・立ち上げ支援などを行うとともに、グループ内に環境分野や物流分野の人材紹介事業部門(㈱FTヒューマンキャピタル)も持つフジテックスが登壇しました(本イベントの会場を提供)。

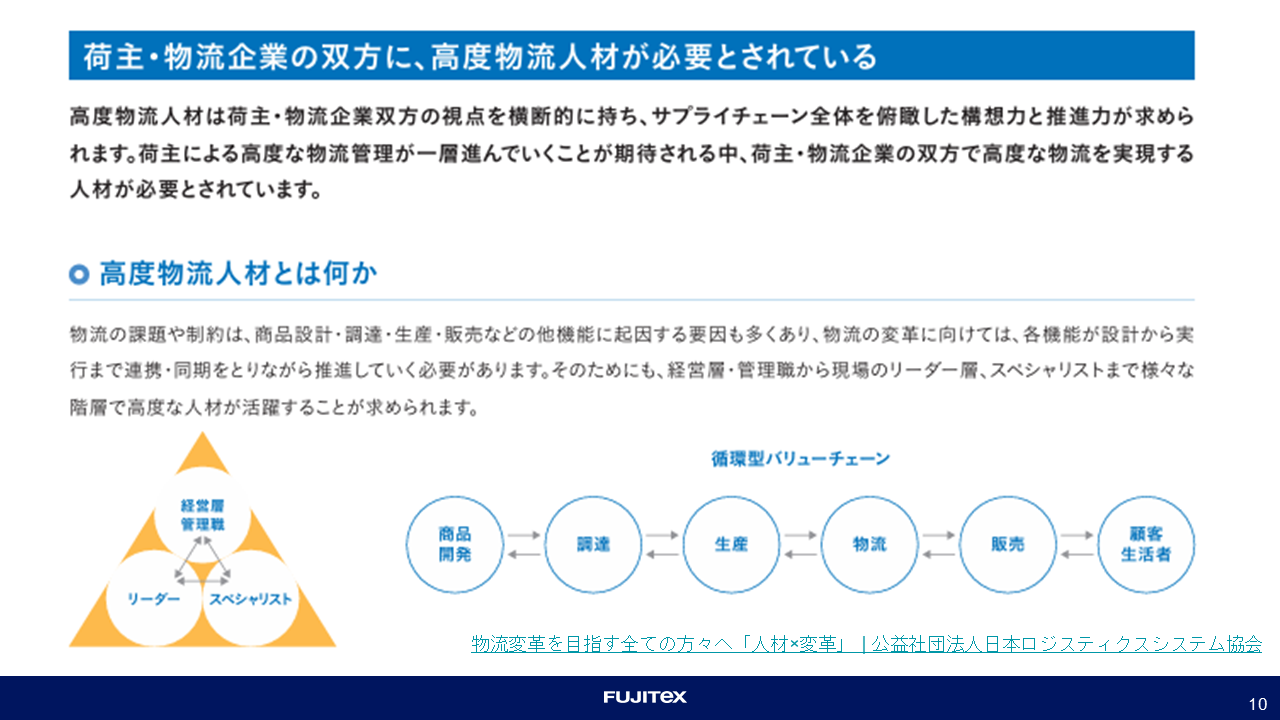

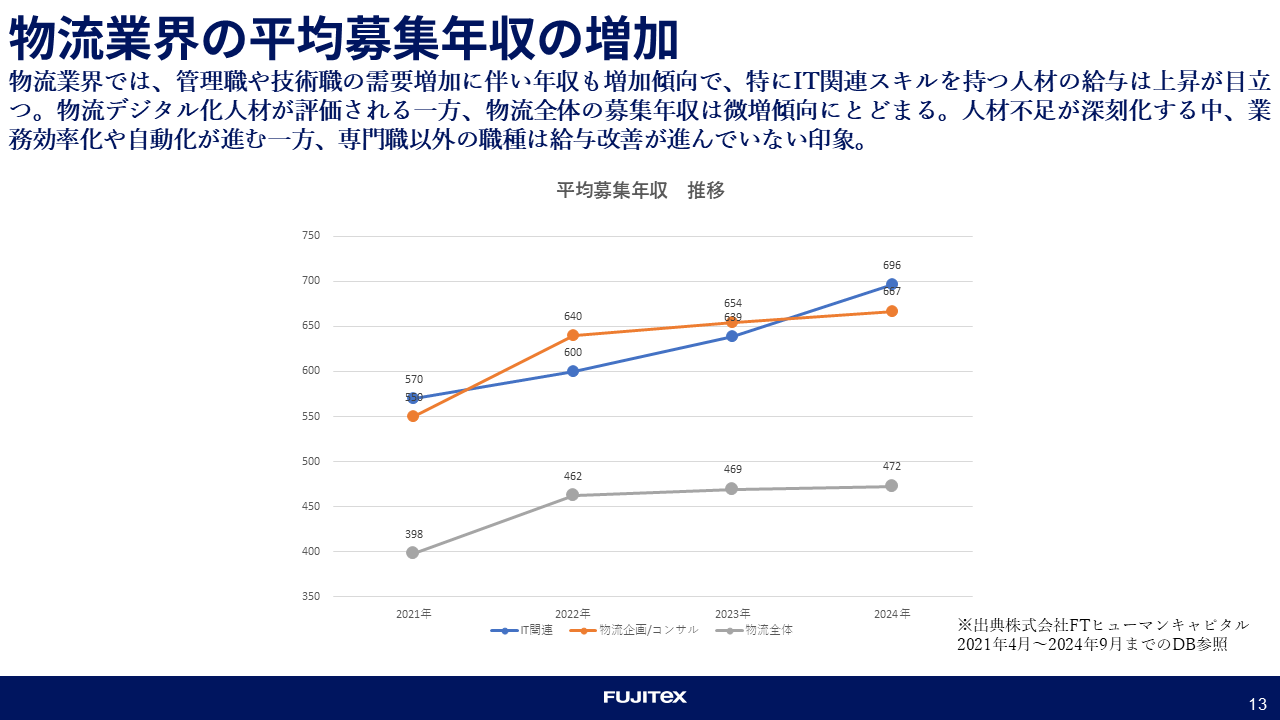

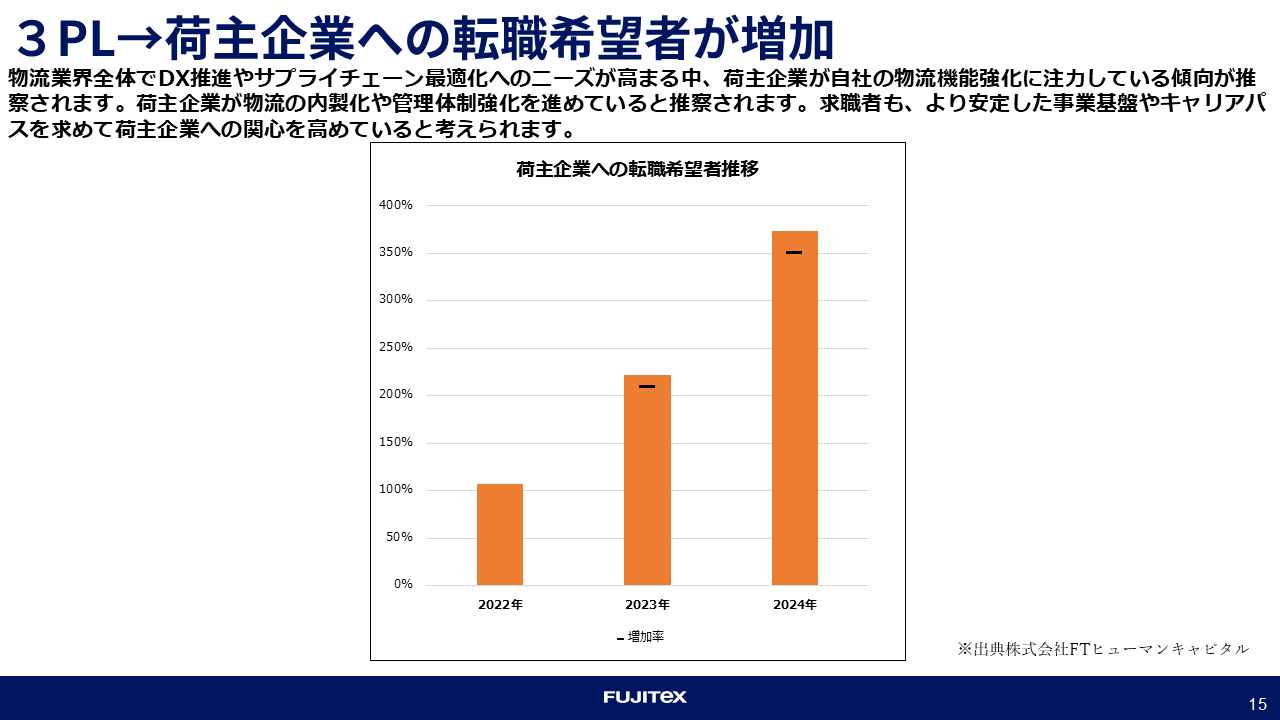

昨今は荷主・物流企業の双方に、物流の変革に向けて、商品設計・調達・生産・販売などの各機能を連携しながら推進できる高度物流人材が必要とされており、物流企画や物流のデジタル化に関わる求人数はこの10年でそれぞれ14.76倍、17.49倍となっています。特に物流企画やITスキルの保持層で平均募集年収が上昇。職種別新規求人件数でも、物流企画、IT・システム関連、管理部門が30%以上を占めており、自動化技術の導入やデータ活用が進むなかで、情報やプロセスを最適化できる人材が不可欠となっています。また、物流会社から荷主企業への転職希望が2022年から2024年で3.5倍以上となっていることから、荷主企業が自社の物流機能強化に注力し、求職者もより安定した事業基盤やキャリアパスを求めていると考えられます。2026年度からの設置義務で約3000人のCLO(物流統括管理者)が生まれることになりますが、これを機に物流会社でも荷主企業でも共通言語を持って改善や変革を進めることが肝要です。

- 複雑な物流システムとサプライチェーンの理解と制御に向けた物流研究の取り組み

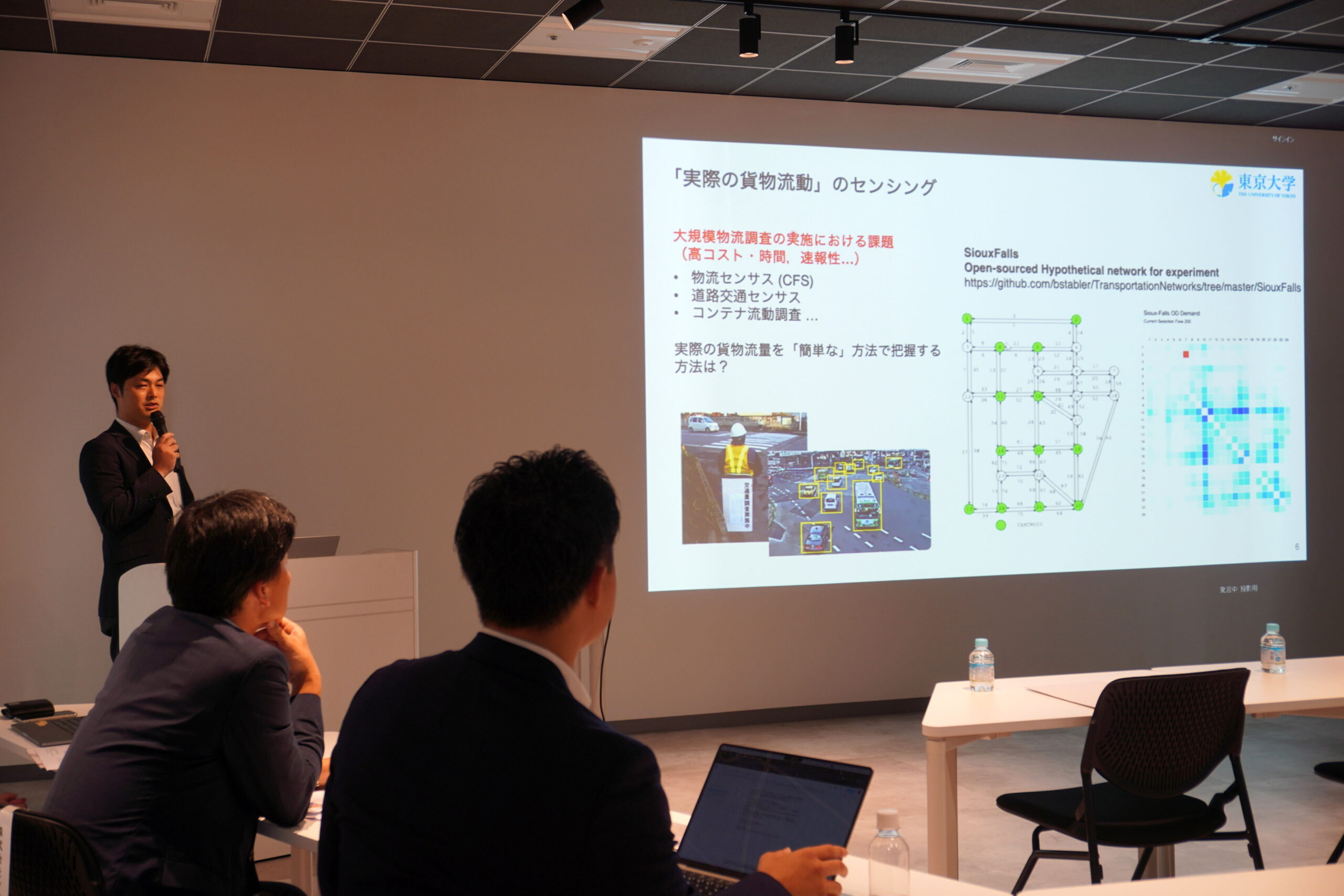

海運と物流を工学的に、最適化やシミュレーション、統計分析などの手法により研究している東京大学 大学院工学系研究科 システム創成学専攻 川崎智也准教授が登壇しました。

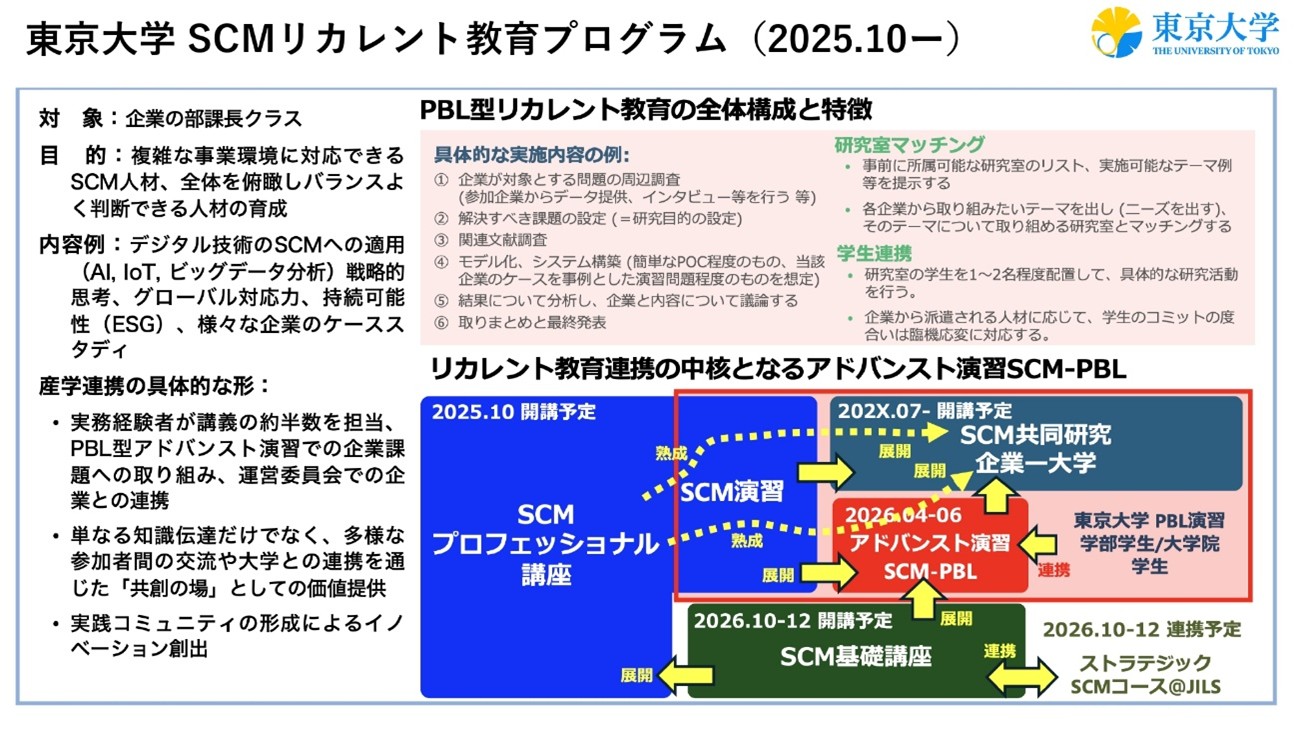

物流・サプライチェーン研究は近年注目度を増しており、東大でも日本初の「トランスポートイノベーション研究センター」というエンダウメント型講座を新設しました。また、SCMなど物流の高度人材育成のため、2025年10月より企業の部課長クラスを対象としたSCMリカレント教育プログラムを開始することが最初に紹介されました。

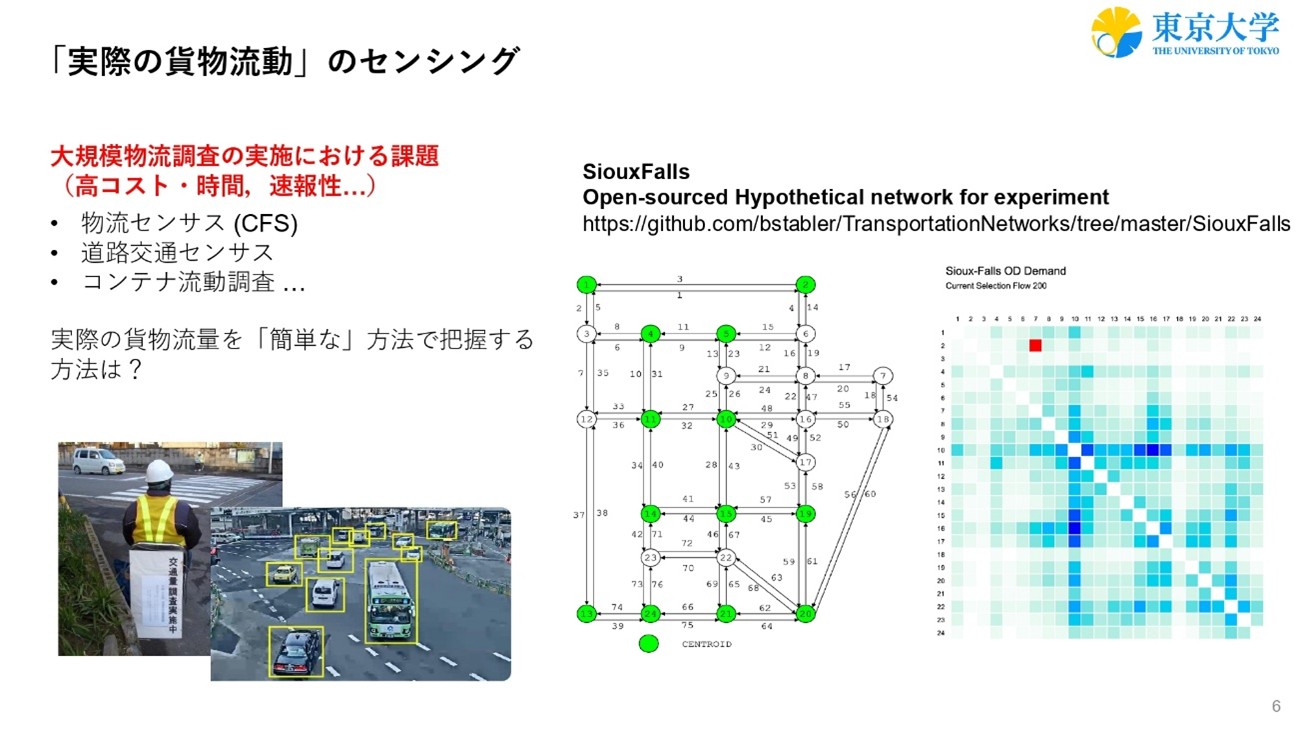

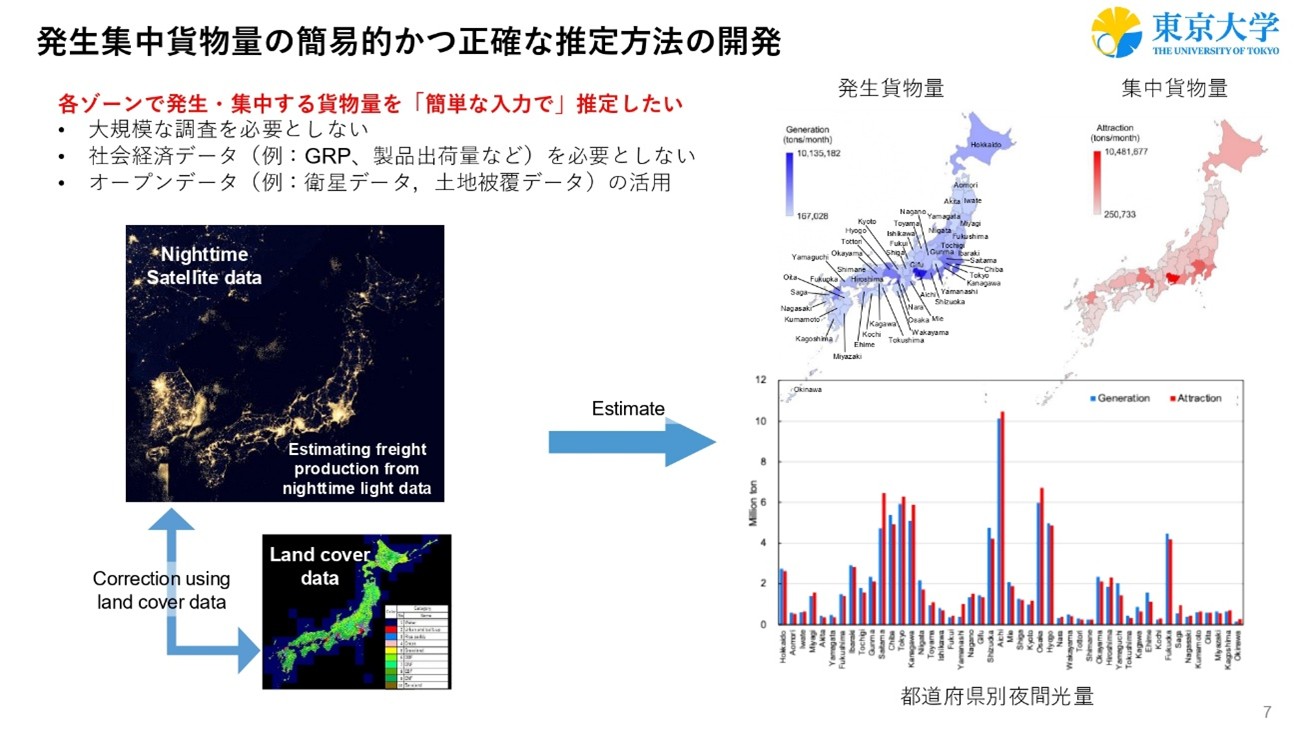

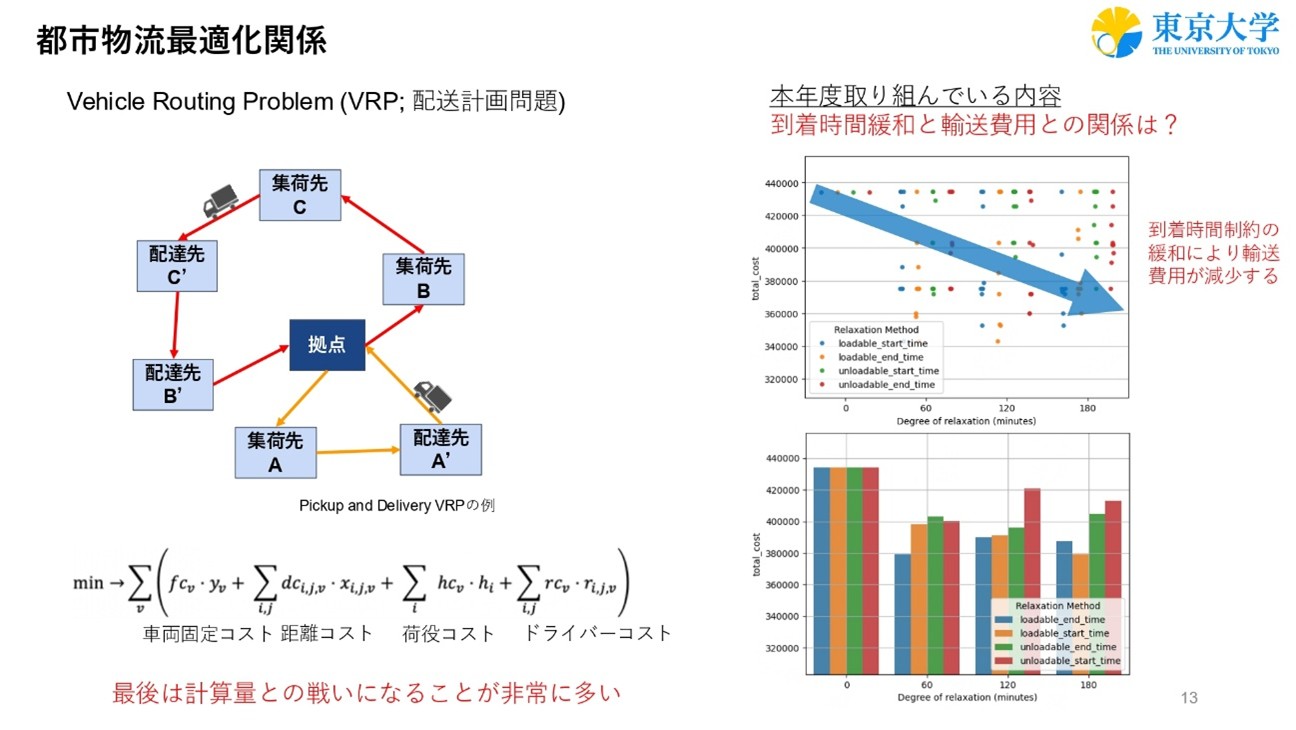

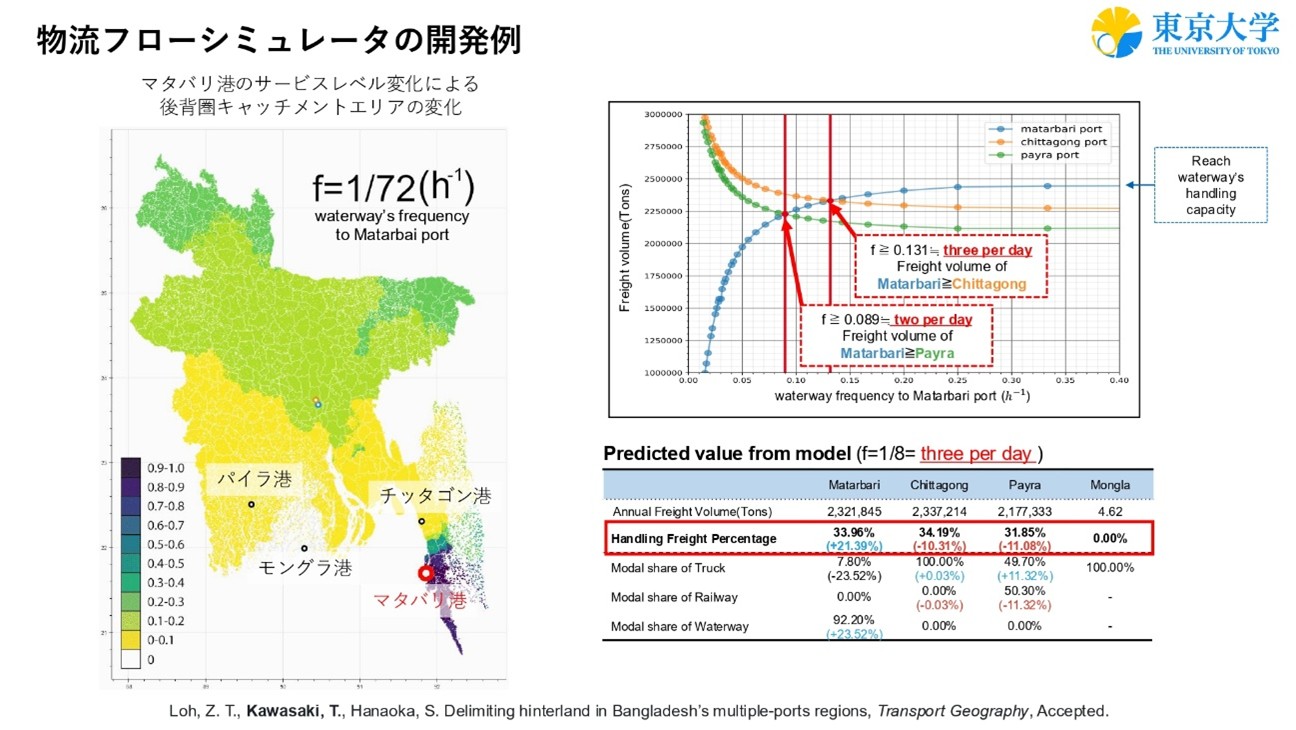

研究については、物流を工学的に扱うために、衛星により世界中で入手可能な夜間光データと土地被覆データから、貨物の発生・集中量を推定するモデルを構築。時空間のトラック分布データから拡散モデルを用いて「どこからどこへ」移動するかを示すOD(Origin-Destination)表を推定し、交通シミュレーションや最適化の基礎データとしています。また、物流最適化のために行ったEVトラックのエネルギーマネジメント研究では、走行中の無線給電システムを最適配置するため、バッテリーサイズや積載量、設置コストのトレードオフを考慮したモデルを構築しました。配送計画問題の研究では、到着時間制約の緩和が輸送コスト削減にどの程度寄与するかを分析し、制約を緩和するほどコストが低下することを確認しています。

このように高度なサプライチェーンを構築するにはシミュレーションをもとに最適化を図っていくことが非常に重要であること、および、最終的に計算との戦いになることが多いため、高度な計算インフラや情報処理技術を用いて、複雑な物流システムの理解と制御を目指していくことの必要性が示唆されました。物流2024年問題を起点とした人手不足問題が深まっていくことに対し、技術的発展が著しい計算技術をいかに駆使してその問題を解決していくか、そのための高度人材育成の必要性も含めて発表を通じて伝えました。

- ロボット等の統合制御システム(FMS)による倉庫全体のスマート化と、FMS×WMS等管理システムによる物流全体のデータ連携

AI・ロボット・数理最適化を活用して、工場・倉庫のスマート化ソリューションを開発するスタートアップ、Industry Alphaが登壇しました(本イベントを共催)。

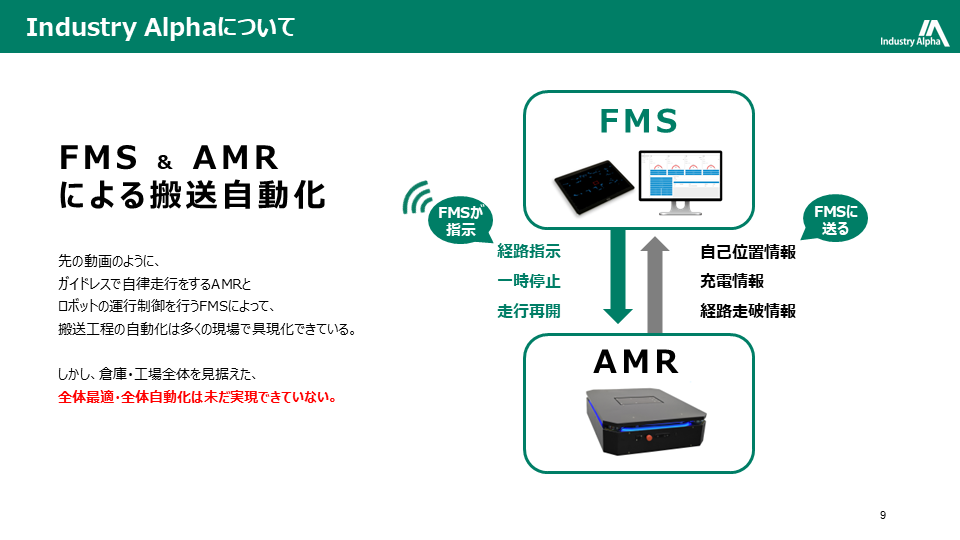

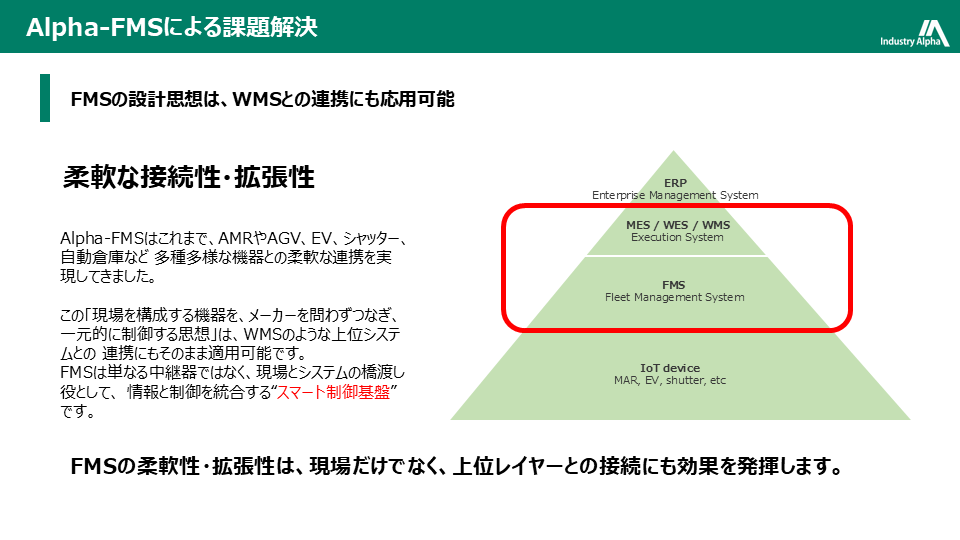

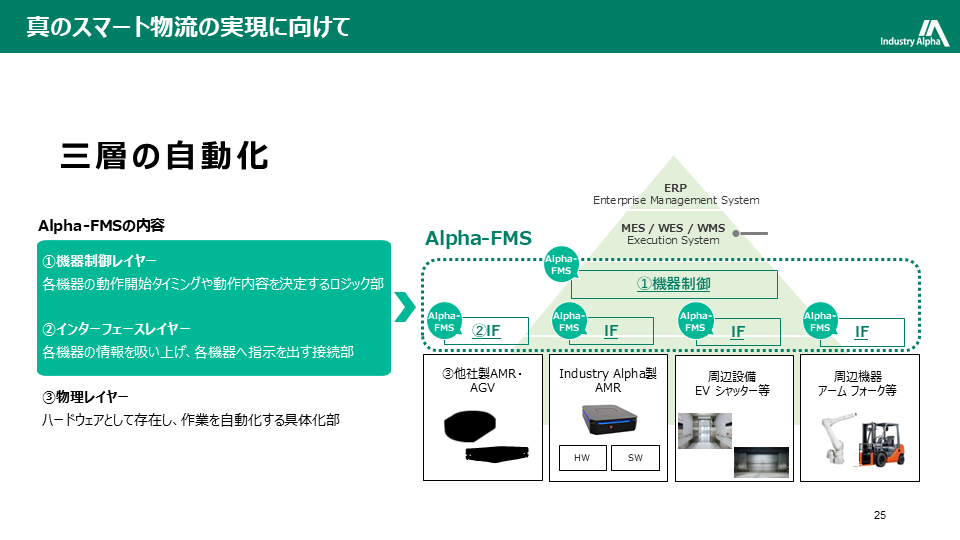

FMS(Fleet Management System)は、上位のERPやWMSと、他社製を含むAMRや周辺機器などの受け渡しを司り、現場全体の制御を行う中核システムです。

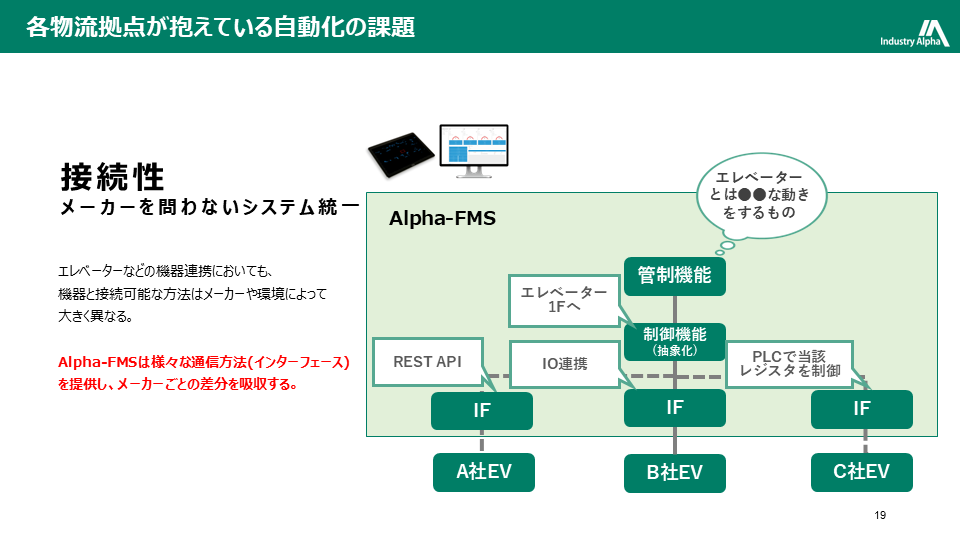

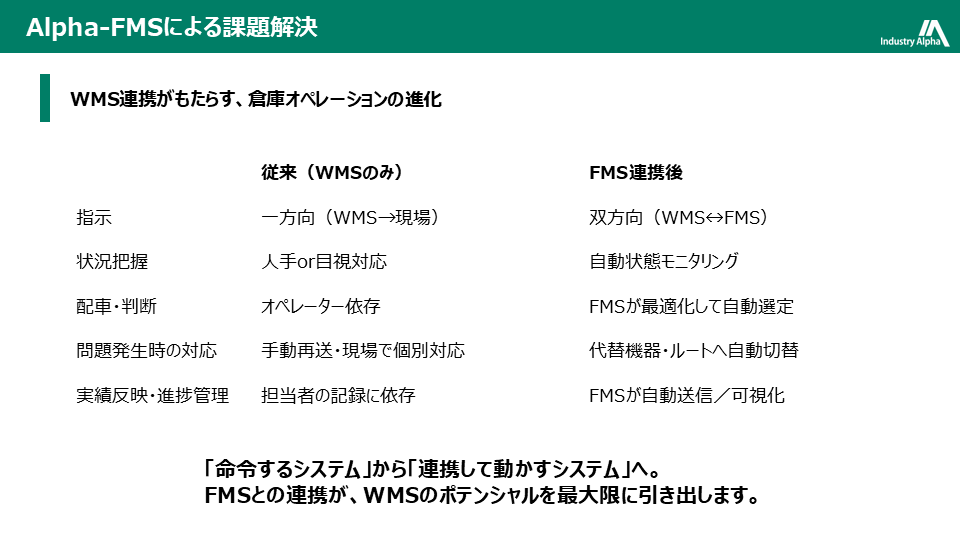

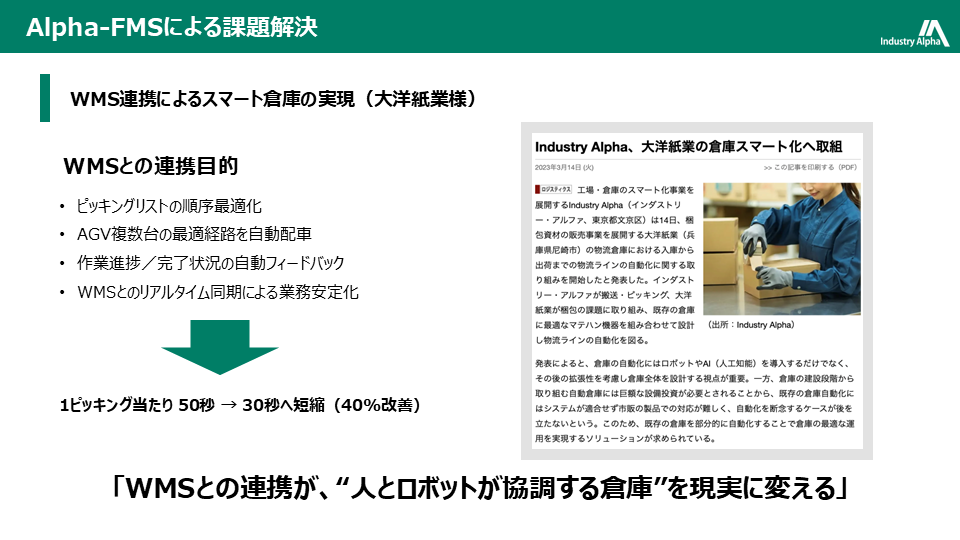

物流拠点における自動化の難しさとして、まず自動倉庫やエレベーターなど、対象設備の違いと、上位システムの種類やそのインターフェースの違いといった、制御対象の違いがあります。また、倉庫の坪数や通路幅、取り扱い品のサイズや重量、作業の複雑性といった難易度など、倉庫特性の違いもあります。同社のFMSは高い拡張性と接続性により、柔軟な自動化を実現してこれらを解決します。具体的には、コンポーネント設計により、配車や交差点制御、経路生成などの群制御機能やエレベーター、フォークリフト等との連携機能といった、現場の細かいニーズに適応が可能です。また、自社以外のロボットやシステムとの連携を前提とした設計で、メーカーや接続方法を問わず、システムを統一できます。この柔軟な連携は、WMSなどの上位システムとの接続でも同様で、「FMS」と「WMS」が連携することで、「命令するシステム」から「連携して動かすシステム」へ役割が進化し、FMSとの連携がWMSのポテンシャルを最大限引き出すことに繋がります。

実際にWMS連携によりスマート倉庫を実現した事例が紹介され、1ピッキングあたりの作業時間が50秒から30秒と、作業効率を40%効率化しています。FMSとWMSとの連携が、「人とロボットが協調する倉庫」を現実化しています。

最後に、引き続きIndustry Alphaより閉会あいさつとして、「本日は配送系・倉庫のデータ活用によるスマート物流の勉強会ということで、私自身も大変勉強になりました。改めて、これから物流業に求められるのは、全体を加味した最適なのだと感じました。当社としても、視野を拡大して物流業界の発展に貢献していきたいと思います」と締めくくられました。