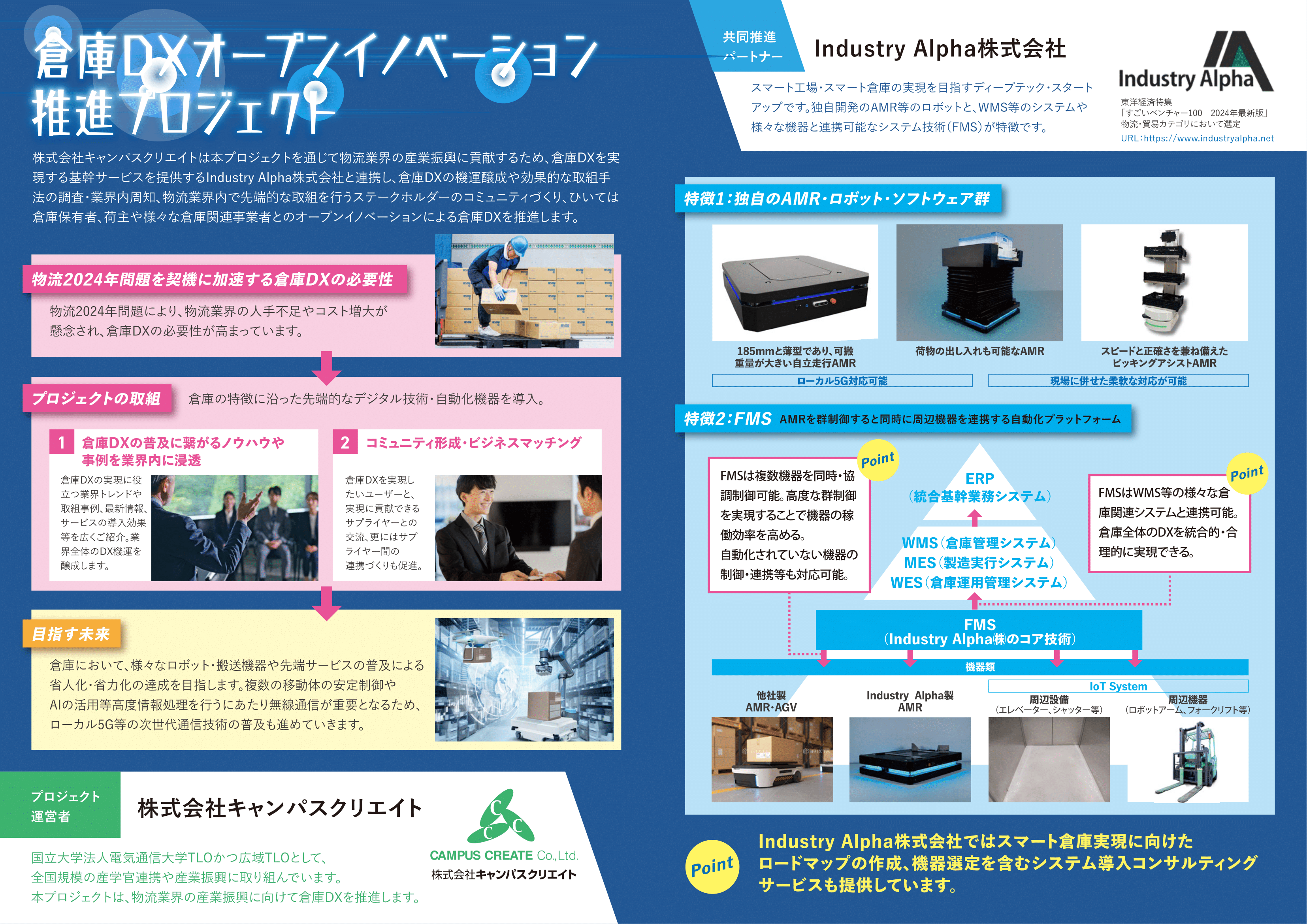

2024年12月16日、Industry Alpha株式会社と株式会社キャンパスクリエイトは「倉庫DX実現に向けたスタートアップの革新サービス紹介セミナー~搬送の自動化・ロボット化が拓く物流変革」を、東京・京橋のイベントスペースIncubation CANVASにて開催しました。

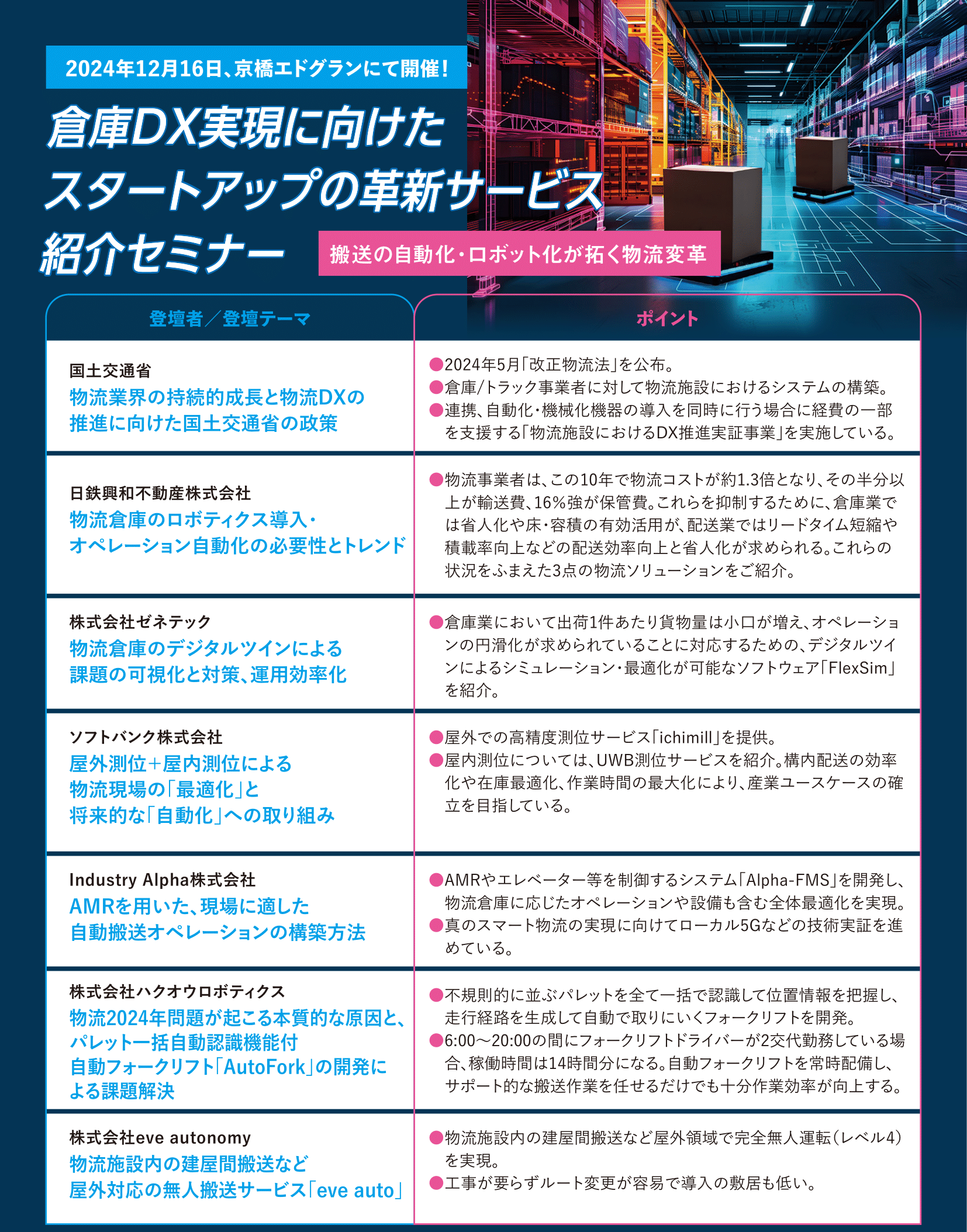

物流2024年問題を背景に、物流業界では全体での省力化・省人化・生産性向上が喫緊の課題となっており、この解決に向けてIndustry Alpha株式会社は株式会社キャンパスクリエイトと共同で「倉庫DXオープンイノベーション推進プロジェクト」を2024年11月に立ち上げました。本プロジェクトでは、現在、倉庫DXの推進支援や、サービスベンダー間の連携促進に取り組んでいます。

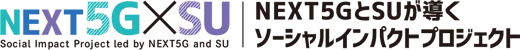

本セミナーでは、「搬送の自動化・ロボット化」に焦点を当て、スタートアップ各社による先進的ソリューションや、実装に向けた具体的なアプローチを事例とともに紹介しました。物流事業者、倉庫保有者、各種ベンダーなどの方々の参加を得て、情報交換や新たなビジネス機会の創出に役立てていただくことを目的に開催しました。(タイムスケジュールは下記画像のとおり)

最初にキャンパスクリエイトより開会のあいさつがありました。

「物流2024年問題をはじめ、人手不足や物価高騰もあり、一方で搬送ロボットなどのプロダクトの性能も向上しているため、これから倉庫DXに取り組む企業が増えるでしょう。そして倉庫DXを推進していくなかでは、ローカル5Gを使うことで規模拡大につながることも多く、本セミナーのような取り組みでそれを支援できればと考えています。ローカル5Gは、基地局が価格低減傾向にあり、端末も新通信規格「Redcap(※巻末参照)」が普及すれば一気に安くなるトレンドです。また、ローカル5G免許も2025年中に法改正が見込まれており、申請の敷居が下がれば倉庫業界にも使いやすくなります。2026年には荷主企業に物流統括管理者(CLO)が義務付け予定であり、運送や荷役の効率化は急務です。災害時においても、ローカル5Gとスターリンクのような衛星通信を組み合わせれば通信を確保でき、倉庫を避難拠点にできます。こうした倉庫DXのトレンドや取り組み手段をいち早く企業間で共有し、持続的成長につなげるべく、本プロジェクトを立ち上げました。ローカル5G普及に向けた関心度調査やユースケース探索も兼ねているので、お気づきの点や過去に検討された経緯などあればぜひ情報を提供ください」

そして、基調講演が以下のように行われました。

- 「物流業界の持続的成長と物流DXの推進に向けた政策」

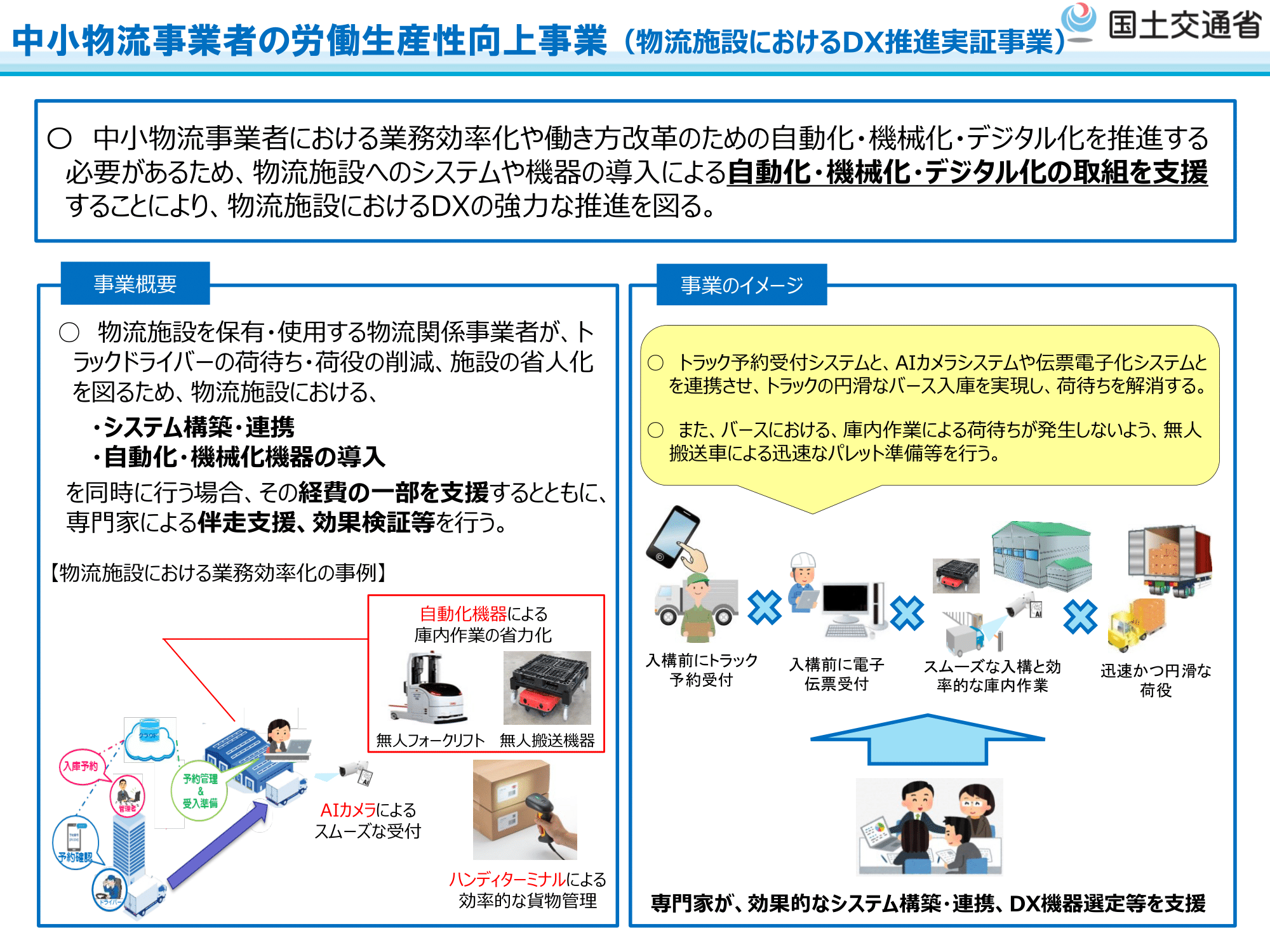

国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課 貨物流通事業適正化推進官の田中聖也氏が登壇。政府では2024年5月、荷主や物流事業者に物流効率化への取り組みを努力義務とする「物流改正法」を公布(一部が2025年4月に施行予定)。商慣行を見直し、荷待ち・荷役時間の削減や積載率の向上を図るべく、国が判断基準を設けて指導・助言、調査・公表していく。国交省では、物流事業者等に対して物流施設におけるシステムの構築・連携、自動化・機械化機器の導入を同時に行う場合に経費の一部を支援する「物流施設におけるDX推進実証事業」を進行中。ある倉庫事業者の事例では、①手作業によるコンテナ、トラックからの貨物入庫作業の高い労働負荷、②倉庫作業員の貨物格納時の経験・記憶に基づくロケーションの確定、③特定時間帯に集中することによるトラック混雑、荷待ち、という課題に対して、①マテハンシステムの構築により、作業コスト40%軽減・作業員満足度50%向上、②RFID貨物探索システムの導入により、貨物探索時間50%軽減、③携帯電話と連動したバース予約・受付システムの導入により、トラックドライバーの荷待ち時間30%軽減といった成果を挙げている。

- 「物流倉庫のロボティクス導入・オペレーション自動化の必要性とトレンド」

物流施設LOGIFRONTを開発しているデベロッパーの日鉄興和不動産が登壇。

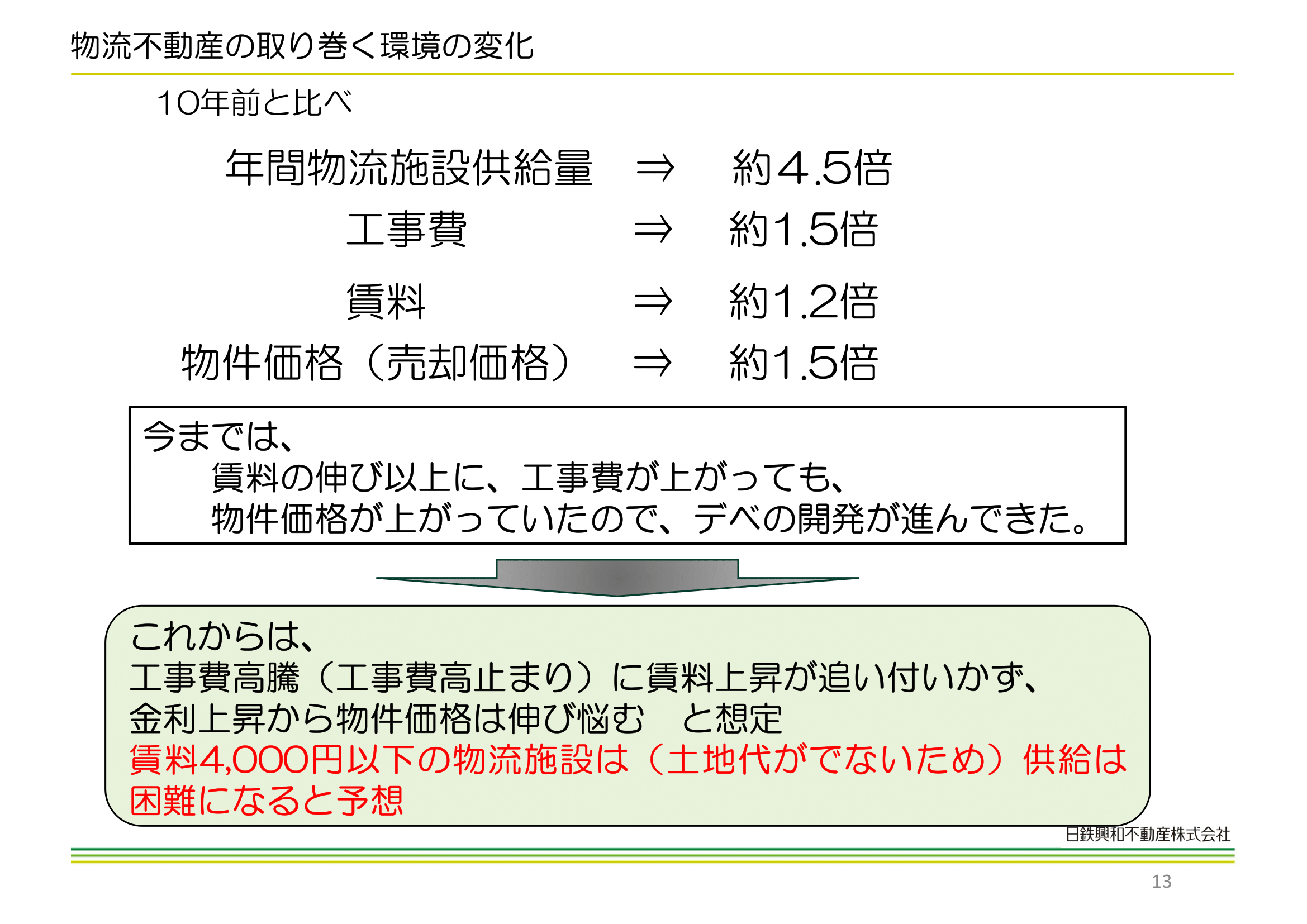

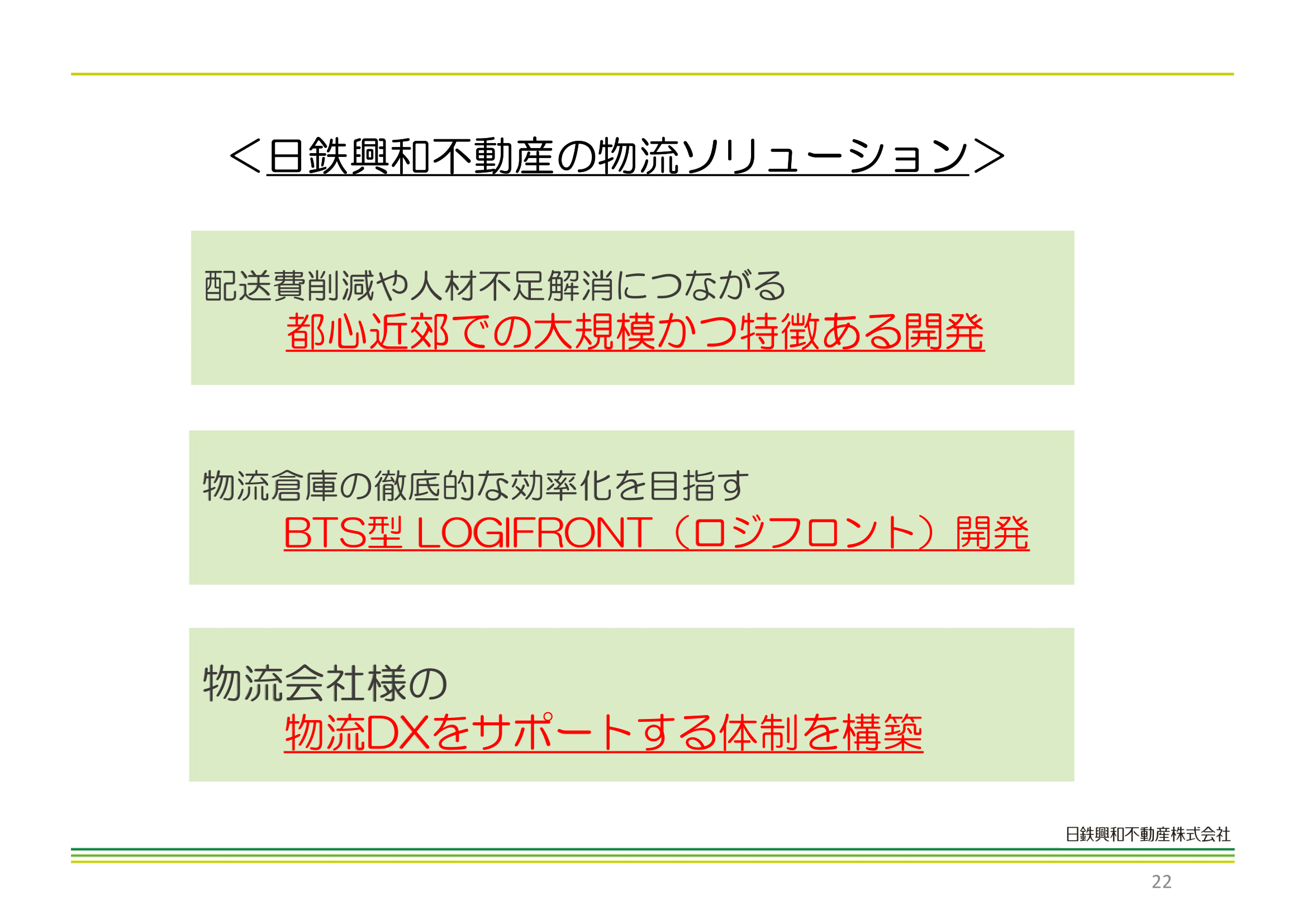

物流不動産開発はこの10年、リート等への売却により利益が得られたため、順調に市場は伸びてきた。今後は建設工事費高騰に賃料上昇が追いつかず、金利上昇から物件価格も伸び悩むため、物件供給は4,000円以上の賃料の取れる圏央道の内側に絞られてくると予測される。物流事業者は、この10年で物流コストが約1.3倍となり、その半分以上が輸送費、16%強が保管費。これらを抑制するために、倉庫業では省人化や床・容積の有効活用が、配送業ではリードタイム短縮や積載率向上などの配送効率向上と省人化が求められる。これらの状況をふまえ、当社では「都心近郊での大規模かつ特徴ある開発」「BTS型LOGIFRONT開発」「物流DXをサポートする体制を構築」の3点で物流ソリューションを提供している(以下、事例を紹介)。

- 「物流倉庫のデジタルツインによる課題の可視化と対策、運用効率化」

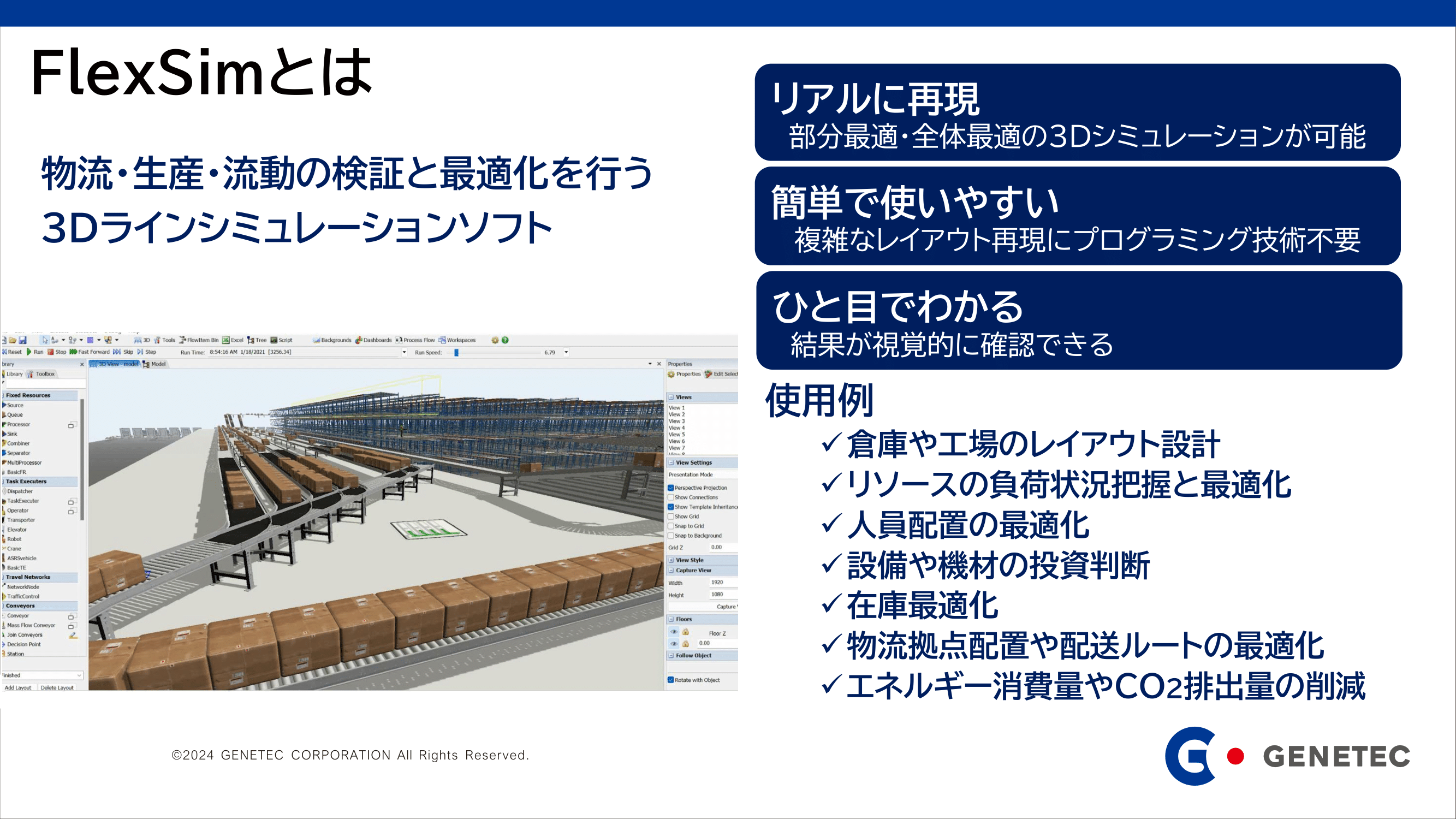

物流・生産・流動の検証と最適化を行う3Dラインシミュレーションソフト「FlexSim」を日本市場で販売するゼネテックが登壇。倉庫業ではこの10年で倉庫原価は右肩上がりだが、出荷1件あたり貨物量は小口が増え、オペレーションの円滑化が求められている。デジタルツインによるシミュレーションを使えば「長時間の検証も即座に完了」「スループット・ボトルネック・稼働率を定量的に可視化」「さまざまな設定条件での試行を繰り返せる」「課題検証を仮想モデル上で行うので低コスト・ノーリスク」などのメリットのもと、レイアウトや人員配置、設備台数、スケジュールなどを最適化できる。一方で、誰がデータを集めるのか、データの信頼性はどう検証するのかといった注意点もあり、「FlexSim」の効果的な使用法やノウハウもご紹介している(以下、動画を交えて活用例を紹介)。

- 「屋外測位+屋内測位による物流現場の『最適化』と将来的な『自動化』への取り組み」

通信事業者としてAI/生成AI活用のためのデジタルインフラ整備に注力しているソフトバンクが登壇。物流領域の工程・搬送のデジタル化にはまず、モノと情報の流れを可視化する必要がある。同社では屋外での高精度測位サービス「ichimill」を提供。屋外で誤差数センチの測位が可能で、農業や船舶、ドローンなどの自動化領域や、測量、設備監視など、1000社以上で使われている。屋内測位については、UWB(ウルトラワイドバンド、超広帯域無線通信)測位サービスを紹介。屋内の壁や天井に設置したアンカーから測位対象に装着したタグへの電波到達時間で距離を計算するもので、水平誤差30センチ以内。同社では初期費用の低減やアンカー無線同期、クラウド提供により導入を促進して、構内配送の効率化や在庫最適化、作業時間の最大化により、産業ユースケースの確立を目指している。

セミナーの後半では、スタートアップ3社から、倉庫DXに役立つ取り組みが紹介されました。

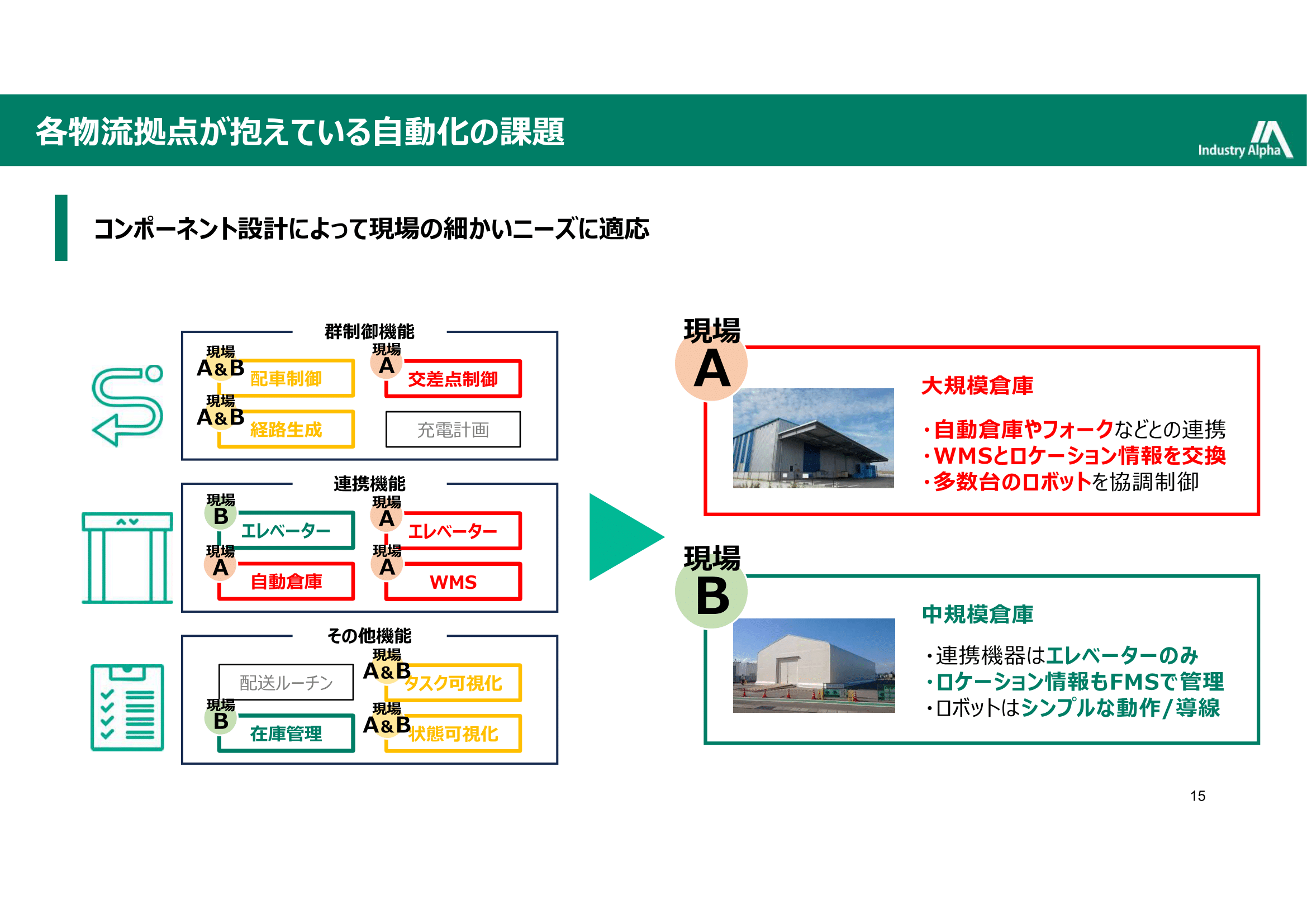

- 「AMRを用いた、現場に適した自動搬送オペレーションの構築方法」

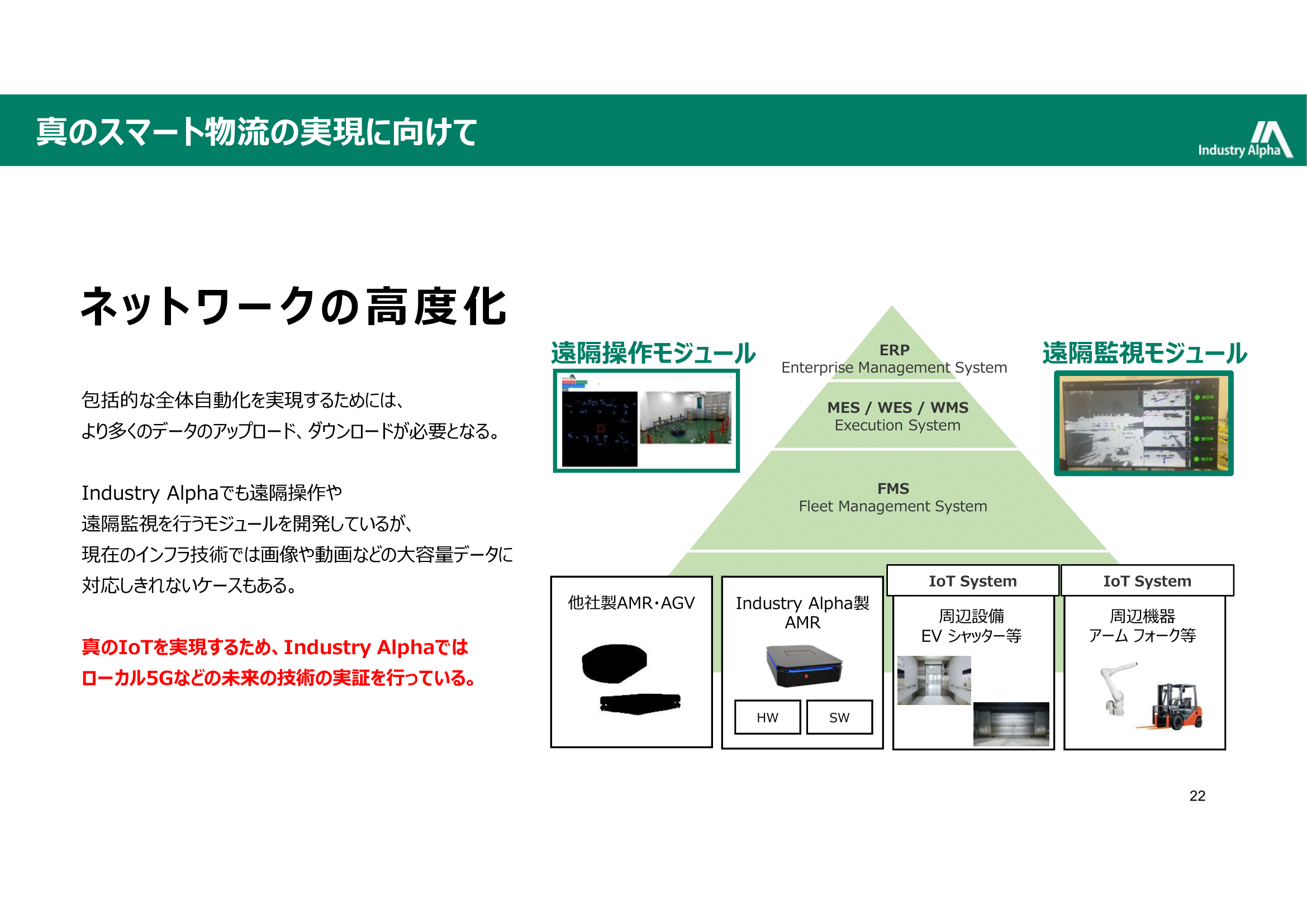

ロボティクスや数理最適化技術により、倉庫や工場の自動化ソリューションを開発・提供するIndustry Alphaが登壇(本イベントを共催)。当社では、各工程が自動化され、工程同士が連動し、最適化されている倉庫・工場を目指している。具体的には、倉庫なら荷受から検品、搬送、格納、出庫などの工程がAMRなどで自動化されており、たとえば検品をカメラで行い、システムの在庫・出荷情報に基づいて自動搬送機が格納を行っていくといったイメージ。現在、当社ではAMR(ガイドレスの自律走行ロボット)やそれらを制御するシステム「Alpha-FMS」を開発して、搬送自動化を実現しており、さらに「Alpha-FMS」の拡張性と接続性により、事業者ごと、倉庫ごとに異なるオペレーションや設備も含む全体最適・全体自動化を実現しようとしている。そうして高画質の動画を見ながらの遠隔操作やロボットの状態監視など、できることが増えていくと、スマート倉庫・工場にはよりボリュームの多い情報のやり取りが必要不可欠となってくることから、ローカル5Gのような高画質・低遅延の通信を叶えるネットワークの高度化が欠かせず、引き続き技術実証などに注力していく。

- 「物流2024年問題が起こる本質的な原因と、パレット一括自動認識機能付自動フォークリフト『AutoFork』の開発による課題解決」

複数のパレットを一括自動認識する機能付きの自動フォークリフトを開発・提供しているハクオウロボティクスが登壇。当社のフォークリフトは、不規則的に並ぶパレットを全て一括で認識して位置情報を把握し、走行経路を生成して自動で取りにいける。キビキビした動きも特徴。他社製品ではパレット1枚のみの認識までで、複数を一括認識するものはない。フォークリフトドライバーも不足しており、出荷・着荷時に荷待ち時間が発生する。たとえば6:00〜20:00の間にフォークリフトドライバーが倉庫内で2交代勤務している場合、稼働時間は14時間分になる。自動フォークリフトを常時配備し、サポート的な搬送作業を任せるだけでも十分作業効率が向上する。

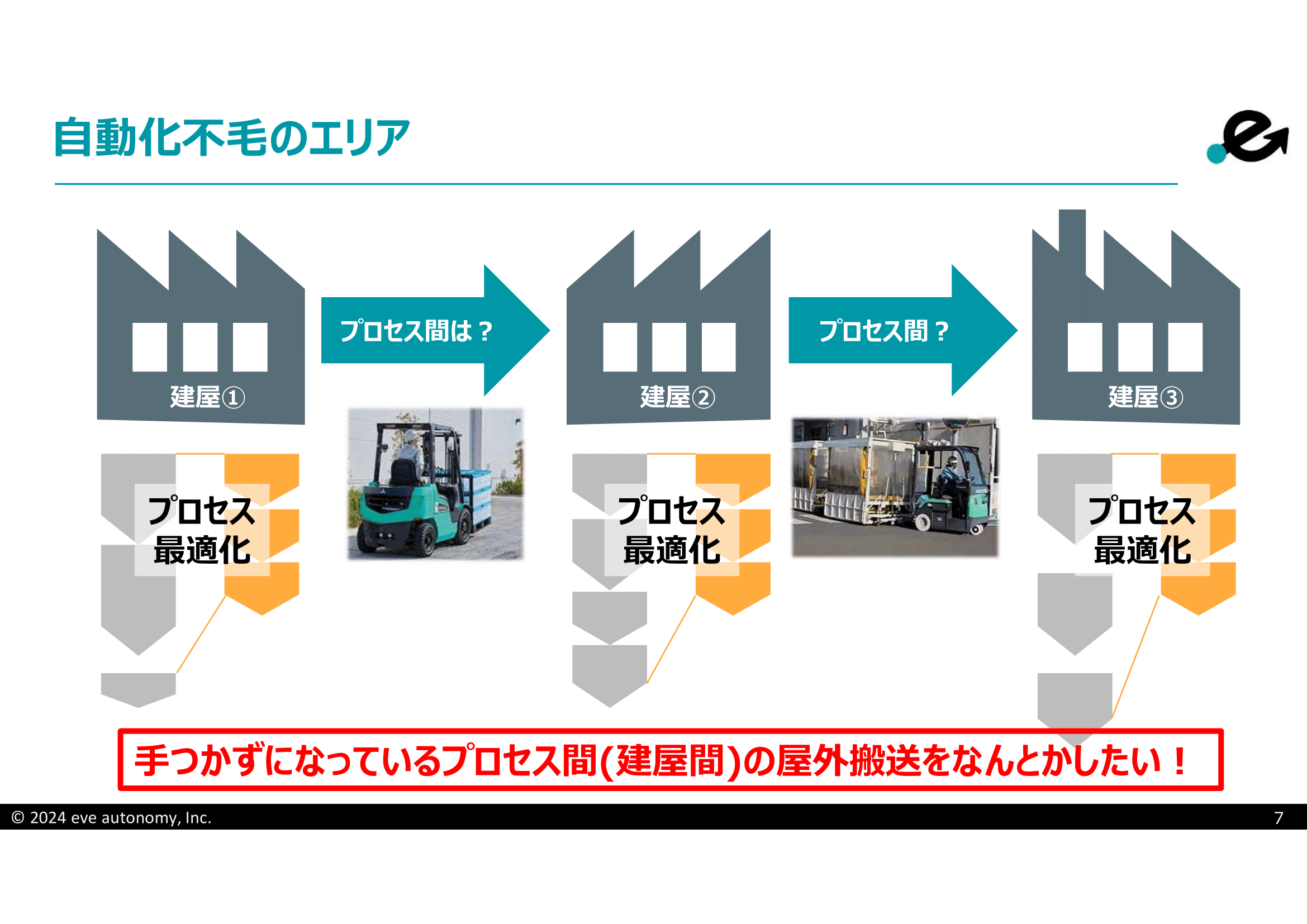

- 「物流施設内の建屋間搬送など屋外対応の無人搬送サービス『eve auto』」

ゴルフカーを製造するヤマハ発動機とオープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発を主導するTIER IVの合弁会社、eve autonomyが登壇。当社が取り組むのは、工場や物流施設などにおける屋外搬送の自動化。一般公道での自動運転はまだ難しいが、敷地内の屋外領域にまずフォーカスし、自動運転のレベル4というエリアを区切った完全無人運転の技術を使って、無人搬送ソリューション「eve auto」を提供している。2022年11月に正式にサービス運用を開始して、2024年12月時点で全国40拠点/70台以上が稼動。物流業者の事例(動画で紹介)では、導入理由は「工事が要らない・ルート変更が容易」「サブスクで初期投資を抑制」「導入期間が短い」というユーザーの生の声を紹介した。

最後に、Industry Alphaより閉会あいさつとして、「国土交通省などのマクロな問題から始まり、各事業者のソリューションというミクロのところまで踏み込むことができ、今後の皆様の物流DXへの取り組みへの示唆になればと感じています。最先端技術を扱うときに大事なのは、それに対するニーズを即答できることだと思いますが、本日の話はいずれもまさに課題ドリブンだったのが印象的。ぜひ、これらを現場に具体化し、実装していきましょう」と締めくくられました。

そうして引き続きネットワーキングのための交流会となり、登壇者・参加者の間で名刺交換や情報交換が活発にされていました。

(参考)

「RedCap」は、ウェアラブル機器など、小型で低消費電力のIoT機器を、5Gで接続しやすくするための拡張機能です。5G NRのSA運用やローカル5G等において、IoT向けに性能やサポートする機能を抑えることにより、コスト及び消費電力の低減を図っています。下記の【「新5G規格「RedCap」が商用へ 5Gの能力を「IoT向け」に縮減」(Business NETWORK発行)】の記事が参考となります。